- 脳卒中

- 頭部

- 脳出血

脳内出血の後遺症は?リハビリの効果や有効な治療法を現役医師が解説

手足の麻痺や呂律の障害といった脳出血による後遺症は日常生活に大きな影響を与えます。後遺症への不安から「これからの生活はどうなるのか」と心配される方も少なくありません。

後遺症の程度は、脳のどの部分で出血が起きたか、また症状がどれだけ重いかで変わってきます。後遺症の完全回復は容易ではありません。しかし、早期からのリハビリで症状が改善する可能性があります。

本記事では、脳出血の後遺症の種類や回復へのリハビリについて詳しく解説します。後遺症の改善を目指す方はぜひ参考にしてみてください。

目次

脳内出血で後遺症が出る原因や程度

脳出血を発症すれば、頭痛や吐き気、手足の麻痺といった後遺症が出る可能性があります。

そもそも、脳出血とは脳に張り巡らされている血管の一部が破れて出血を起こす病気です。漏れ出た血液が脳の細胞を圧迫し、さまざまな後遺症を引き起こします。

脳は部位によって機能がわかれているため、出血した部位に応じて後遺症の種類も異なります。

たとえば、脳の各部位の出血では、以下のような後遺症が特徴的です。

|

後遺症の程度は、出血量が症状に大きく影響します。出血量が多ければ多いほど、脳が圧迫される範囲が広がるためです。

脳出血による後遺症は、早期からのリハビリで機能が改善する可能性があります。リハビリの方法や期間については後述しているので、このまま読み進めてみてください。

またリハビリ以外の有効な治療法に「再生医療」があります。再生医療は人間の自然治癒力を活用した最新の医療技術で、身体機能(後遺症)の回復や脳卒中における再発予防の効果が期待できます。

脳内出血における後遺症6種類

脳出血による主な後遺症は以下のような種類があります。

・運動麻痺

・感覚障害

・言語障害

・目の障害

・嚥下障害

・高次脳機能障害

具体的にどのような症状が現れるのか、順番に見ていきましょう。

なお、後遺症の治療には人間の自然治癒力を活用した「再生医療」が効果的です。再生医療により身体の機能(後遺症)が回復した症例は数多く報告されています。具体的な症例が知りたい方は再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。

運動麻痺

運動麻痺は、脳出血後に多く見られる後遺症です。体の片側(左右どちらか一方)の手足に力が入らなくなったり、思うように動かせなくなったりします。

麻痺の出る場所は、脳のどの部分で出血が起きたかによって変わります。

感覚麻痺

感覚障害には2つの異なる症状があります。1つは触覚や痛みを感じにくくなる鈍麻で、もう1つは刺激に敏感になり、しびれを感じやすくなる過敏です。

感覚麻痺も脳出血後に多く見られる後遺症で、体の片側だけに症状が現れやすい特徴をもっています。

言語障害

脳出血後の言語障害は2種類にわかれます。

「失語症」は言葉が出にくくなり、読み書きも困難になる症状です。一方「構音障害」は口や舌の動きが悪くなり、発音がはっきりしなくなる症状です。

目の障害

脳出血後の目の障害では、目の見える範囲が狭くなったり、物が二重に映ったりします。

左右どちらかの視野だけが見えにくくなる「半盲」も起こりうる症状です。視野の問題は長期的な経過をたどり、改善に時間がかかる場合があります。

嚥下障害

嚥下障害では、のどの筋肉の動きが悪くなり、食事や水分が飲み込みにくくなる場合があります。食べ物が間違って気管に入ると「誤嚥性肺炎」(食べ物が肺に入ることで起こる肺炎)を引き起こす危険があります。

高齢者は誤嚥性肺炎で重症化しやすいため、食事の際はとくに慎重な対応が必要です。

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳の細胞がダメージを受けて起こる症状の総称です。

たとえば、症状の1つである「記憶障害」は、過去の出来事を覚えていられなくなる状態です。また、注意力が散漫になって作業に集中できなくなる「注意障害」も見られます。

「感情障害」も引き起こし、感情の起伏が激しくなったり、何事にもやる気が出なったりする症状が現れるケースもあります。

脳内出血の後遺症を軽減を目指すリハビリとは

脳出血の後遺症は、適切なリハビリで軽減できる可能性があります。日常生活への復帰を目指し、発症直後からリハビリを始めていくのが大切です。

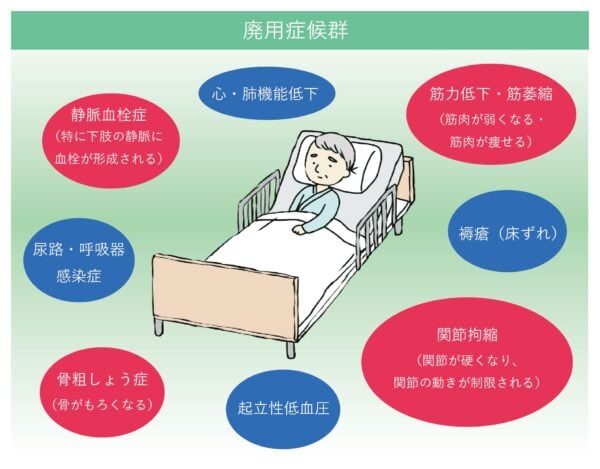

初期段階では、廃用症候群の予防を目的としたリハビリがよくおこなわれます。廃用症候群とは、病気の治療のために安静にしすぎた結果、筋力が衰え身体機能が低下してしまう状態です。

廃用症候群になってしまうと、身体機能の低下だけでなく、骨粗鬆症や心臓・肺機能の低下なども起こります。そのため、病状が安定したら、手足の運動や体位の変更といった軽めのリハビリをしていくと良いでしょう。

発症から2〜6か月の回復期では、日常生活への復帰に向けた本格的なリハビリをおこないます。医師、看護師、理学療法士など、多くの専門家のサポートのもとで段階的に機能回復を目指します。

脳出血の後遺症でリハビリ以外に効果が期待できる治療方法

脳出血の後遺症でリハビリ以外に効果が期待できる治療方法の1つに「再生医療」があります。

再生医療とは、修復力のある幹細胞の働きを利用して、弱ったり、傷ついたりした神経細胞を修復する新しい治療法です。

再生医療では、麻痺や痺れといった脳溢血の後遺症の回復を早めたり、脳卒中の再発を予防したりする効果が期待されています。

以下の記事では、再生医療による脳出血の治療効果を具体的に 解説しています。動画や実際の症例を 交えながら説明しているので、 再生医療の治療に関心がある方は参考にしてみてください。

再生医療で脳溢血の治療を進めたい方は、弊社『リペアセルクリニック』にご相談ください。再生医療の症例数10,000例以上の経験を活かし、患者さま一人ひとりに合った治療プランをご提案いたします。

\無料オンライン診断実施中!/

まとめ|脳内出血における後遺症の種類とリハビリの効果を把握して治療に役立てよう

脳出血を発症すると運動麻痺や感覚障害といった後遺症が出る可能性があります。

早期にリハビリを始めれば症状を軽減できたり、回復を早めたりできる場合もあるので、専門家と相談しながら適切なリハビリを進めていきましょう。

近年では、脳出血における後遺症の治療法として「再生医療」が注目されています。

再生医療は人間の自然治癒力を活用した最先端の医療技術です。幹細胞の修復力を利用して、脳細胞の機能回復を促進します。

「再生医療に興味があるけど具体的なイメージがつかめなくて不安…」という方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。

脳出血の後遺症に関するよくある質問

最後に脳出血の後遺症に関するよくある質問と回答をまとめます。

脳出血による後遺症のリハビリはどこで受けられますか?

医師の指示があれば、以下の場所でリハビリが受けられます。

|

・自宅での訪問リハビリ |

医療保険では、発症から最大150日間(脳の高次機能障害がある場合は180日間)のリハビリが利用できます。保険期間終了後は、民間施設での自費リハビリも選択肢の1つです。

費用や内容は施設ごとにさまざまなプランが用意されており、状態や目的に合わせて選べます。

脳出血で後遺症なしの確率はどれくらいですか?

脳出血で後遺症なしの確率を示す公的なデータは見つかりませんでした。

しかし、厚生労働省が実施した脳卒中患者(18-65歳)の予後調査によると、1,584例中、後遺症がまったく残らなかったのは344例でした。

つまり、脳卒中を発症した患者の約2割が後遺症なく回復し、約8割の患者には脳卒中によるなんらかの影響が残る結果となったのです。

以下の記事では、脳出血で後遺症が残らない確率について詳しく解説しています。脳卒中に関する調査結果を複数紹介しているので、理解を深めたい方はぜひあわせてご覧ください。

脳出血の後遺症は治るケースもありますか?

脳出血の後遺症は完全に治すのは難しいといわれています。しかし、適切なリハビリや治療をおこなえば、症状を最小限に抑えたり、残っている機能を回復させたりすることが可能です。

脳出血の有効な治療法の1つに「再生医療」があります。

これまで一度死んだ脳細胞は戻らないとされてきました。しかし、再生医療は脳細胞を復活させ、脳出血を含む脳卒中の後遺症を改善できることがわかってきたのです。

詳しい治療法や効果が知りたい方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。