- 脳卒中

- 頭部

- 脳出血

脳出血の予後は悪い?生存率・後遺症・回復過程を徹底解説

「脳出血を起こしたらどうなるのか」「回復の見込みはあるのか」「後遺症が残るのか」などと、脳出血と診断された直後は多くの方が不安を抱きます。

実際、脳出血は重症化しやすく、予後には大きな個人差があるのです。

本記事では、脳出血の予後を予測する上で知っておきたいポイントや生存率、後遺症などについて詳しく解説します。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、脳出血の再発防止や後遺症治療の選択肢にもなっている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。ぜひご登録ください。

目次

脳出血の予後は悪いのか?予測する上で知っておきたい2つのポイント

脳出血の予後を決めるのは、主に以下の2つです。

- 脳出血のタイプ

- 発症時の意識レベル

脳梗塞と比較すると予後が悪く、後遺症に悩む人も少なくありません。

脳出血の予後について正しく理解し、治療の見通しを立てることが重要です。

以下では、脳出血の予後を予測する上で知っておきたいポイントを詳しく解説します。

予後が悪くなりやすい脳出血の特徴

脳出血は出血の量が多かったり、脳幹に出血が及んだり、水頭症を合併したりすると、重い後遺症や死亡のリスクが高くなります。

とくに、大量の血腫を伴う脳出血や急性閉塞性水頭症を併発するケースでは、重症化しやすいのが特徴です。

また、複数の部位に出血が見られる混合型の脳出血や、生命維持に重要な機能を担う脳幹での出血も広範囲にわたって脳に障害をもたらします。

重症例では、血腫による脳の圧迫や水頭症による頭蓋内圧の上昇を軽減する目的で、外科的手術が選択されることがあります。

2022年の報告によると、急性期に手術が実施された脳出血の症例は全体の12.6%にのぼりました。(文献2)

脳出血の症状は時間とともに進行することが多く、発症直後の状態だけで安心はできません。

重い後遺症を防ぐためには、発症早期から適切な急性期治療を受けることが極めて重要です。

発症時の意識レベルが低いほど予後は厳しい

脳出血の予後や死亡率は、発症時の意識レベルと強く関係します。

発症直後から意識が低下しているほど後遺症が重く、死亡リスクも高まります。

2022年に公表された脳卒中データバンクの報告によれば、脳出血を発症して受診した患者のうち、19.6%が来院時に昏睡状態を示す「Japan Coma Scale(JCS)100以上」に該当していました。(文献2)

すなわち、意識障害が進行してから受診するケースが多い傾向を示しています。

深刻な状態に陥る前に適切な対応を取るには、日常的に血圧を管理して脳出血を予防することが重要です。

また、突然の頭痛や片側の麻痺、ろれつが回らないなどの脳出血を疑う症状が現れた場合には、速やかな医療機関の受診が予後の改善に直結します。

脳出血の予後については、以下の記事もご覧ください。

脳出血の予後を左右する出血部位

脳出血の予後は以下のように、出血した部位によって大きく変わります。

| 出血部位 | 主な症状・後遺症 | 予後への影響 |

|---|---|---|

| 被殻 | ・頭痛 ・意識障害 ・失語症 ・片麻痺 ・感覚障害など |

出血が脳室や脳幹付近へ波及しない場合、急性期の生命予後と直結しにくいケースもある。 |

| 視床 | ・頭痛 ・片麻痺 ・温度・痛みの異常 ・重度の痛み・感覚障害 ・意識障害 |

重度の痛みや感覚異常が続き、感覚面の障害が生活に深刻な影響を与えることがある。 |

| 小脳 | ・後頭部の頭痛 ・回転性のめまい ・反復する嘔吐 ・ふらつき ・歩行困難 ・協調運動障害 |

症状が急速に進行しやすく、脳幹障害を防ぐために積極的な手術が必要となることが多く、バランス障害や歩行障害が後遺症として残る場合がある。 |

| 脳幹 | ・呼吸困難 ・意識喪失 ・四肢麻痺 ・呼吸停止 ・深刻な意識障害 |

生死にかかわる最も危険な部位で、人工呼吸器などの生命維持装置や長期的な介護を必要とすることがある。 |

どの部位の脳出血であっても、早期の診断と適切な治療、継続的なリハビリテーションが予後に大きく影響します。

出血部位ごとの特徴を理解し、必要な医療と支援につなげることが重要です。

脳出血の予後に影響するその他の要因

脳出血の予後は、さまざまな要因が関係します。以下で詳しく見ていきましょう。

年齢

年齢は、脳卒中の予後に大きく関わる因子です。

一般的に高齢になるほど予後は悪くなり、脳卒中そのものが重症化しやすく、合併症のリスクも高まります。

とくに高齢者は、脳が損傷から回復する力(可塑性)が低下しているため、機能回復にも時間がかかります。

重症度

脳卒中の重症度も、予後を大きく左右する要素です。

発症時の意識レベルや麻痺の程度、認知機能障害の強さが重いほど、予後は悪くなる傾向があります。

とくに、大きな脳出血や脳梗塞、脳幹部の損傷は重篤な後遺症を引き起こし、予後不良につながるとされています。

合併症や慢性疾患の有無

肺炎や尿路感染症、深部静脈血栓症などの合併症は、脳卒中の回復を妨げ、ときには生命予後にも関わります。

さらに、発症前から高血圧や糖尿病、心疾患などの慢性疾患も予後不良の要因です。

家族や医療者のサポート

家族や友人、医療者からの社会的サポートは、リハビリテーションへの意欲が高まるなど脳卒中の予後に影響します。

また、退院後の生活環境や社会参加の機会の多さも、長期的な予後に影響を及ぼします。

脳出血の予後を良くするリハビリ|3段階の回復過程

2022年の脳卒中データバンクによると、脳出血後のリハビリとして86.4%の人が理学療法を、84.4%の人が作業療法を、74.3%の人が言語聴覚療法を受けています。(文献2)

脳出血の予後を良くするには、段階に応じた治療・リハビリが必要です。

脳出血を起こした後の回復過程には、以下の3段階があります。

- 急性期【発症~2週間】

- 回復期【急性期後~6カ月】

- 生活期【6カ月以降】

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

急性期【発症~2週間】

発症からおよそ2週間までが脳出血の急性期です。

急性期の治療は、患者様の命を守り、脳へのダメージを最小限に抑えることを最優先とします。

- 呼吸と循環の管理

- 脳圧のコントロール

- 手術

- 合併症の予防と治療

急性期の手術後は、早期にリハビリテーションを開始することが重要です。

発症後48時間以内にリハビリを開始すると機能回復が促進され、後遺症の軽減につながるとされています。

| 目的 | 以下を予防しなた記事状態になるのを防ぐ ・関節が固くなる拘縮 ・筋肉が痩せて細くなる萎縮 ・床ずれ(褥瘡)など |

|---|---|

| 内容 | ・ベッドの上で体の向きを変える(体位変換) ・関節を動かす(関節可動域訓練) ・座る練習(座位訓練)など |

これらを患者様の状態に合わせて無理のない範囲で行います。

とくに、急性期は状態が急変する可能性もあるため、医師や看護師が24時間体制で厳重に管理します。

精神的なサポートも大切であり、家族や身近な人の協力も欠かせません。

回復期【急性期後~6カ月】

回復期は、脳出血で失われた機能を取り戻し、日常生活に戻るための土台をつくる重要な時期です。

急性期の治療が一段落し、状態が安定してくる発症後2週間〜6カ月頃に本格的なリハビリテーションを集中的に進めます。

回復期には、次のようなリハビリテーションを組み合わせて行います。

| リハビリの種類 | 主な目的 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 理学療法(PT) | からだの動きの回復 |

・麻痺した手足の運動 |

| 作業療法(OT) | 日常生活動作の自立 |

・食事・着替え・トイレ・入浴動作の練習 |

| 言語聴覚療法(ST) | コミュニケーションと嚥下の改善 | ・言葉が出にくい・聞き取りにくい・ろれつが回りにくい症状への訓練 ・飲み込み(嚥下)訓練 |

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの多職種チームが、一人ひとりの状態と目標に合わせてプログラムを組み立てます。

回復期にどれだけ集中的に取り組めるかが、その後の生活のしやすさを大きく左右する鍵です。

生活期【6カ月以降】

6カ月以降の生活期は、脳出血後に残った機能をできる限り維持・向上させながら、自宅での生活の安定と社会復帰を目指す段階です。

脳出血は発症から6カ月を過ぎても後遺症が残ることが多く、退院後も継続的なリハビリテーションと生活習慣の管理が欠かせません。

生活期に活用される、リハビリテーションの種類は以下のとおりです。

| リハビリの種類 | 主な目的 | 内容の例 |

|---|---|---|

| 外来リハビリテーション | 機能維持と悪化予防 | 病院・クリニックに通い、理学療法・作業療法・言語訓練を定期的に継続 |

| 訪問リハビリテーション | 自宅環境に合わせた訓練 | 療法士が自宅を訪問し、生活動作や住環境に即したリハビリを実施 |

| 通所リハビリテーション(デイケア) | 体力維持と社会参加 | 専門施設に通所し、集団訓練や個別リハビリを行いながら他者との交流も図る |

| 自主トレーニング | 日常的な機能維持 | 自宅での運動やストレッチ、練習課題を継続し、リハビリ効果を保つ |

生活期は、脳出血の再発予防として高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を管理し、医師の指示に沿った服薬・食事・運動療法を続ける必要があります。

加えて、趣味や仕事、地域活動への参加によって、生活の質を高める取り組みも大切です。

脳出血を発症した際の余命や後遺症なしの確率【平均余命12年】

海外の研究データによると、脳出血を発症した後の平均余命は約12年と報告されています。(文献1)

ただし、同研究での平均発症年齢は約64歳であり、この数字は発症時の年齢や持病、後遺症の程度によって大きく異なります。

さらに別の報告では、重大な後遺症が残らず退院して自宅で過ごせる方は約26%とされています。 (文献2)

また、脳出血は再発率が高い病気です。国内の長期調査では、脳出血を発症した方の10年以内の再発率は55.6%に達すると報告されています。(文献3)

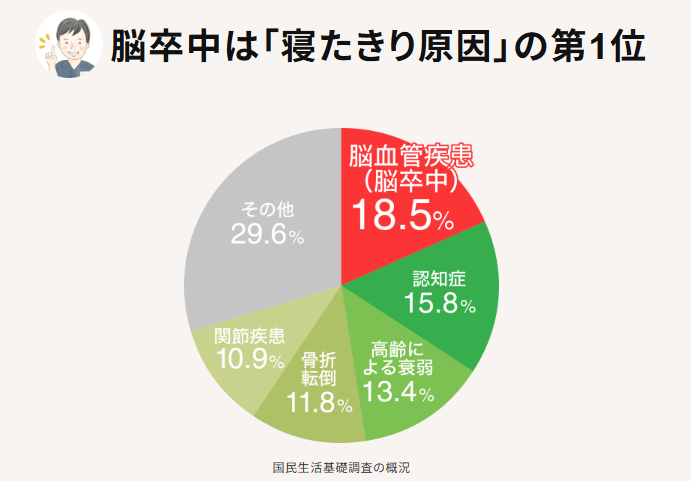

再発後は初回より重症化しやすく、脳出血を含む脳卒中は「寝たきり原因」の第1位です。

(文献4)

なお、脳出血の再発予防やすでに生じた後遺症への新しい治療選択肢として、「再生医療」という先端医療が注目されています。

再生医療とは、患者様自身の細胞や血液を用いて、損傷した血管や脳細胞の再生・修復を促し、後遺症の改善や長期予後の向上を目指す治療法です。

以下の記事では、脳卒中の後遺症を再生医療で治療した症例をご紹介しています。

脳出血後の退院後の生活はどうなる?

退院後の生活は、後遺症の程度によって「ほぼ自立した生活」から「介助を伴う生活」まで大きくわかれます。

麻痺や言語障害が軽い場合はリハビリテーションを続け、自宅での自立度を高めながら生活することが可能です。

一方で、運動麻痺や感覚障害、高次脳機能障害が残る場合は、安全に暮らすための住環境の整備が必要になります。

介護保険サービスやリハビリテーションサービスの活用、家族による身体面・精神面のサポートが欠かせません。

退院前から自宅での動線や必要な支援内容を確認し、退院後も継続的なリハビリテーションと生活習慣の見直しが長期的な予後と生活の質の維持につながります。

自宅での生活には環境整備が必要

退院後に自宅で安全に生活するためには、身体状況に合わせた住環境の見直しが重要になります。

高さを調節できるベッドや椅子の利用、滑りにくい床材の選択、廊下やトイレなど移動経路への手すりの設置などは、転倒予防と動作の安定に役立ちます。

麻痺や感覚障害がある場合は段差の少ない動線づくりや、よく使う物を取りやすい位置にまとめる工夫も有効です。

さらに、介護保険制度を利用できる人は、リハビリテーションサービスや日常生活支援サービスを組み合わせることで、自宅生活をより続けやすくなります。

公的支援制度が利用できる

脳出血後の医療費や生活費の負担を軽くするためには、公的支援制度の活用が重要です。

以下の表に、脳出血による後遺症で利用できる公的支援制度をまとめました。

| 制度名 | 制度の特徴 | 相談先 |

| 高額療養費制度 | 1か月の自己負担額が上限を超えた分について払い戻しを受けられる | 加入中の健康保険 |

| 障害年金 | 発症から1年6カ月以降、一定の障害状態で生活費の一部補填ができる | 年金事務所 |

| 身体障害者手帳 | 医療費助成や税金・交通機関の割引など各種支援を受けられる | 市区町村の福祉窓口 |

| 介護保険 | 40歳以上で要介護認定を受けた場合、在宅介護や通所リハビリなどを利用できる | 地域包括支援センター |

| 自立支援医療 | 条件を満たすと外来医療費の自己負担が原則1割になる | 市区町村の福祉窓口 |

| 医療費控除 | 医療費が多い場合に医療費控除の対象となり、確定申告で税負担が軽減される | 税務署(確定申告) |

どの制度が利用できるかは、年齢や障害の程度、加入している保険によって異なります。

医療機関と相談しながら、早めに各窓口で具体的な条件や手続き方法を確認しましょう。

退院後もリハビリの継続が重要

脳出血を発症すると、退院後に症状が安定してからも機能の維持・向上のためにリハビリを続ける必要があります。

リハビリを中断すると、筋力や体力が再び低下し、寝たきりや日常生活動作の悪化につながるため注意が必要です。

外来リハビリや訪問・通所リハビリ、自宅での自主トレーニングを組み合わせながら、主治医やリハビリスタッフの指示に沿って無理のない範囲で継続しましょう。

退院後のリハビリの進め方や再発予防のために気をつけたい生活習慣については、以下の記事をご覧ください。

脳出血後の職場復帰|復職に向けたステップ

脳出血後も、後遺症の程度や仕事内容によっては職場復帰が可能です。

発症前と同じ働き方をすぐに目指すのではなく、身体機能や認知機能の回復状況を踏まえながら、主治医やリハビリスタッフ、会社と相談して復職のタイミングと勤務内容を調整していきましょう。

以下では、復帰までの流れや利用できる支援制度をご紹介します。

復職までの流れ

復職する際は、まず主治医の許可を得ましょう。

医師が通勤や業務に支障がないと判断した後、会社の人事や産業医と相談し、勤務時間や仕事内容、在宅勤務の可否など具体的な働き方をすり合わせます。

その上で、短時間勤務や軽作業から開始し、体調や疲労度を確認しながら段階的に仕事量を増やしていくことが大切です。

また、復職後に体調の変化や疲れやすさを感じた場合には、早めに主治医と会社に相談し、勤務内容を調整しましょう。

利用できる支援制度

脳出血後に復職を目指す場合、障害の程度や体調に合わせて無理のない働き方を選ぶことが重要です。

以下のような公的な就労支援制度を活用すれば、復職や再就職への不安を軽減しやすくなります。

| 支援制度 | 対象 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 障害者雇用促進制度 | 障害者手帳を持つ方 | 職場環境の整備や雇用助成金など |

| 就労移行支援 | 一般就労が可能と判断された方 | 作業訓練、職場実習、職場探し、定着支援(原則2年以内) |

| 就労継続支援A型 | 一般就労が困難な方 | 雇用契約のもと、支援を受けながら働く |

| 就労継続支援B型 | 働く能力が低下している方 | 生産活動や軽作業を通じて能力を向上させる |

| ジョブコーチ支援 | 職場への適応に不安がある方 | 作業指導、人間関係支援、職場への助言 |

これらの制度を利用するには、地域のハローワークや障害者職業センター、または福祉事業所などで相談・申請手続きを行う必要があります。

制度を上手に活用して自分に合った働き方を見つけ、安定した社会復帰につなげていきましょう。

まとめ|脳出血の予後はすばやい対応が左右する|再生医療も選択肢

脳出血の予後は、発症直後の対応とその後の治療内容によって大きく変わります。

とくに、迅速な救急搬送と適切な急性期治療を受けることが、生存率の向上と後遺症の軽減につながる重要な要素です。

また、退院後はリハビリテーションを継続しながら、食事や運動、服薬など生活習慣の見直しを徹底して再発を予防しましょう。

脳出血の後遺症改善や再発予防には、「再生医療」も選択肢のひとつです。

患者様自身の細胞や血液成分を用いて、損傷を受けた脳の血管や神経組織の修復を目指す治療法であり、手術の必要がなく体への負担も減らせます。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施していますので、ぜひ一度ご利用ください。

\無料オンライン診断実施中!/

脳出血を発症した場合についてよくある質問

脳出血は治りますか?

完治は難しいですが、適切に治療をすれば残っている機能を回復させることは可能です。

とくに、軽度の後遺症であれば、リハビリを通して回復が期待できます。

脳出血を発症したあとに後遺症なしの確率はどのくらいですか?

2022年の脳卒中データバンクによると、脳出血後の退院時に「症状なし」まで回復する割合は約5.8%にとどまります。また、退院時に自宅に戻れた人は約26%です。

一方、リハビリの施設へ転院した人が約68%なので、生活機能が低下して自宅で過ごせないほどの後遺症が残ってしまうケースが多い傾向がわかります。(文献2)

脳出血の予防方法はありますか?

脳出血の原因は高血圧性脳出血が多いため、血圧のコントロールが脳出血の予防になります。

高血圧は基本的には無症状ですが、動脈硬化による脳梗塞や脳出血の原因となる生活習慣病です。

健康診断で高血圧を指摘されたなら、早めに医療機関を受診して治療を始めましょう。

脳出血の予防方法や原因について詳しく知りたい人は、以下の記事もご覧ください。

脳出血で意識障害が戻らない状態はよくなりますか?

出血した場所や出血の量によって異なりますが、適切な治療で改善するケースがあります。

意識障害を起こしている場合は、脳幹という神経が集まっている部位の出血や、出血の多さが原因で脳が浮腫を起こしている可能性があります。

したがって、血圧を下げる、浮腫を和らげる、呼吸を補助するといった治療が有効です。

ただし、損傷した神経自体を完全に回復させる治療法は確立されていないため、重度の意識障害では症状が残る可能性が高くなります。

脳出血を発症しないように、血圧管理を含めて日常的な生活習慣に気をつけることが重要です。

脳出血は退院後の生活でどこまで回復しますか?

脳出血による後遺症が回復するかどうかは、発症時の症状とその後のリハビリにより大きく異なります。

発症時に意識障害がある、もしくは高度の麻痺がある場合には後遺症が残る恐れがあります。

回復の程度は個人差もありますが、集中してリハビリを行うことが大切です。

脳出血で家族ができることは?

脳出血が疑われたとき家族が行うべきことは、すぐに救急車を呼び、専門医療へつなぐことです。

安全な場所に寝かせて頭部を少し高くし、意識と呼吸の状態を確認しながら、発症時刻・症状の変化・持病や服薬内容などの情報を整理して救急隊に正確に伝えます。

また、急な発症に備え、日頃から家族で連絡先や服薬リストを共有しておきましょう。

脳出血で退院後、一人暮らしの場合に注意する点は?

脳出血で退院後に一人暮らしを続ける場合は、再発や体調悪化を防ぐ生活の管理が重要です。

栄養が偏った食生活や体調を無視した無理な仕事復帰、自己判断での飲酒や喫煙、ストレスが溜まる生活は、血圧を上昇させ脳出血の危険を高める要因になります。

塩分を控えたバランスに優れた食事と禁煙・節酒、十分な休養を意識し、主治医の指示に沿った生活を心がけましょう。

参考文献

(文献1)

Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage|ResearchGate

(文献2)

「脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握」報告書 2022年|日本脳卒中データバンク

(文献3)

Ten year recurrence after first ever stroke in a Japanese community: the Hisayama study|PubMed

(文献4)

06統計表|厚生労働省