- 頭部

- 頭部、その他疾患

高次脳機能障害は回復する?事例やリハビリの重要性を現役医師が解説

高次脳機能障害で悩んでいるうちに、「本当に症状が改善するのか」「回復事例はあるのか」などと疑問を持つ方もいるでしょう。

結論からいうと、高次脳機能障害による症状は、適切な治療やリハビリテーションによって回復が見込めます。

本記事では、実際に回復した事例をご紹介しながら、症状がどう変化したのかを解説します。

回復過程におけるリハビリテーションの重要性や最近注目を集めている再生医療についても解説するので、高次脳機能障害の症状でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

また当院(リペアセルクリニック)では、自己の幹細胞を活用し、損傷した脳神経細胞の再生を目指す治療を行っています。

従来のリハビリだけでは改善が難しいケースにおいて、脳の回復力そのものを補う新しいアプローチです。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- うまく話せない

- 痺れや麻痺をなんとかしたい

- もうこれ以上の機能の回復が見込めないと診断を受けた方

- リハビリの効果を高めたい

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の再発を予防したい

>>高次脳機能障害に対する再生医療の症例はこちら

「すぐに治療に進みたい」「手術は避けたいが、他の選択肢がほしい」そんな方には無料カウンセリングをご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

目次

高次脳機能障害の症状は治療次第で回復する

高次脳機能障害は、適切な治療とリハビリテーションによって、症状の改善が見込まれる場合があります。

ただし、どれほどの回復が見込まれるかは、損傷の程度や治療のタイミングなどによって個人差があります。

高次脳機能障害の種類や原因など、包括的な解説を見たい方は「【医師監修】高次脳機能障害とは|種類・原因・治療法を解説」をご覧ください。

また、高次脳機能障害の治療は、早ければ早いほど効果が期待できます。脳の機能を少しでも回復させられるよう、医師の診断と治療計画に基づき、できるだけ早くリハビリテーションに取り組みましょう。

リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。高次脳機能障害の症状がなかなか回復せずにお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。

【関連記事】

高次脳機能障害は治るのか|対応方法や治療法を解説します!

高次脳機能障害(脳卒中による後遺症)の回復事例

高次脳機能障害の原因の多くは、脳卒中による後遺症です。

当院(リペアセルクリニック)では、高次脳機能障害の原因である脳卒中の再生医療・幹細胞治療を行っています。

以下で、当院における高次脳機能障害の回復事例を3つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。

高次脳機能障害の基本治療である薬物療法とリハビリテーションに加えて、近年は再生医療による治療効果が注目を集めています。

事例1.幹細胞治療によってふらつきやめまいが改善

70代の男性は、脳梗塞発症後2カ月のときに当院を受診しました。脳梗塞の後遺症として、主に以下のような症状に悩んでいました。

- 左口周り・左手にしびれがある

- 左側の視野がみえにくい

- 歩行時にふらつく

- 夜間頻尿がひどい

再生医療を選択したきっかけは、「できるだけ後遺症を残したくない」と考えたことです。再生医療とは、下腹部から採取した脂肪細胞の幹細胞を分離・培養し、ホーミング効果を期待して静脈から点滴する治療法です。

70代の男性は、計3回の点滴で1億個の細胞を投与しました。初回の投与後1週間で、左口周りと左手のしびれが軽くなり、夜間頻尿もなくなりました。

さらに、4カ月後には歩行時のふらつきやめまいがなくなり、小走りができるまで回復した事例です。

▼ 急性期脳梗塞に対する幹細胞治療の症例について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

事例2.幹細胞治療によってスムーズに発語できるまで回復

60代の男性は、脳梗塞発症後2週間のときに当院を受診しました。

心臓や頸動脈にできた血栓が脳の血管に詰まって脳梗塞を発症し、抗凝固薬の内服も開始しています。脳梗塞発症直後は、主に以下の症状に悩んでいました。

- 不整脈がある

- 呂律が回らない

- 発語がスムーズにできない

- 左手がしびれて力が入らない

60代の男性は、過去に右変性股関節症に対する幹細胞治療を受け、良好な効果を得られたことをきっかけに再生医療を選択しました。

1億個の細胞を3回に分けて投与する計画を立て、まずは幹細胞を採取・培養します。1回目の投与から数週間後には、左手のしびれが完全になくなり、不整脈も収まりました。

また、1回目の投与から1カ月後の診察では、呂律の回りにくさはやや残っているものの、考えていることをスムーズに発語ができるようになっていました。

▼ 急性期脳梗塞の後遺症が改善した症例について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

事例3.幹細胞治療によって身体機能の回復を実感

70代の男性は、3年前の脳梗塞によって以下のような後遺症に悩まされていました。

- 呂律が回らない

- 食事がつっかえる

- 歩行時にふらつく

- めまいがする

脳梗塞の発症から3年後も週4回のリハビリテーションに取り組んでいるものの、日に日に悪化する症状に不安を抱えていました。

近年は研究が進み、幹細胞を使った再生医療によって脳卒中の後遺症が回復した例が数多く報告されています。

70代の男性は、3回に分けて計3億個の細胞を点滴投与しました。1回目の投与後3カ月で呂律が回るようになり、食事がつっかえる感覚も軽減しました。

また、体幹が安定して歩行時のふらつきが改善され、周囲からも歩くのが早くなったと言われているそうです。

▼ 小脳出血後のふらつきや呂律が改善した症例について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

高次脳機能障害の主な原因

高次脳機能障害は、以下のようにさまざまな原因によって引き起こされます。

とくに脳外傷や脳卒中が主な原因として挙げられますが、その他にも脳炎、脳腫瘍、低酸素脳症などが原因となることもあります。

主な原因について詳しく解説します。

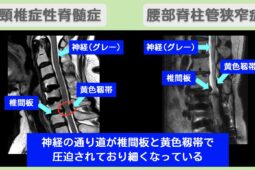

脳外傷(頭部外傷)

脳外傷は、高次脳機能障害を引き起こす原因の一つです。

交通事故やスポーツ事故などで頭部に強い衝撃を受けると、脳の内部が損傷して出血を起こし、結果として高次脳機能障害の症状が現れる場合があります。

脳には、認知機能をつかさどる前頭葉や記憶をつかさどる海馬などがあるため、脳の損傷によって判断力や注意力の低下、記憶障害などの症状を引き起こします。

脳卒中(脳血管障害)

脳卒中は、脳の血流障害によって脳細胞が損傷を受ける病気です。脳卒中には、脳梗塞(血管の詰まりによるもの)と脳出血(血管の破れによるもの)の2つがあります。

いずれも十分な血流が脳細胞に行き渡らなくなることで、脳細胞の働きが低下し、高次脳機能障害の症状を引き起こします。

高次脳機能障害の回復におけるリハビリテーションの重要性

高次脳機能障害の回復過程では、リハビリテーションが非常に重要です。

以下で、リハビリテーションの目的や進め方、具体的な方法を解説します。

なお、高次脳機能障害の治療におけるリハビリテーションは、必ず医療機関と相談の上、進めるようにしてください。

リハビリテーションの目的

高次脳機能障害の治療におけるリハビリテーションの目的は、患者が可能な限り自立した生活を送れるよう支援することです。

具体的には、自立した生活を送るために必要な認知機能の向上と精神の健康を目指します。

|

認知機能の向上 |

リハビリテーションによって、記憶力、注意力、問題解決能力などの認知機能を向上を目指す |

|

精神の健康 |

リハビリテーションによって自信を回復し、抑うつや不安を軽減する |

また、リハビリテーションを通じて人とのコミュニケーションを増やすことも、社会参加につながる側面が期待できます。

リハビリテーションの進め方と期間

高次脳機能障害のリハビリテーションは、以下の流れで、医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが協力して進めることが一般的です。

1.初期評価

2.目標設定

3.治療計画の立案

4.治療計画の実施

5.再評価とデータの収集・解析

リハビリテーションの期間は個人差があるものの、数カ月から1年ほどかかるケースが多いとされています。

なお、高度脳機能障害の治療においては、リハビリテーションの早期開始と継続的な取り組みが回復の可能性を高めます。

リハビリテーションの方法

高次脳機能障害の治療においては、以下の内容を含めたリハビリテーションが中心です。

|

内容 |

目的 |

|---|---|

|

理学療法(運動療法) |

運動機能の向上を目的に、筋力トレーニングや体幹を鍛えるための訓練を行う |

|

作業療法 |

日常生活で必要となる作業や動作ができるよう、着替えや掃除などの実践的な訓練を行う |

|

言語療法 |

発語やコミュニケーション能力の改善を目的に、言葉の発音や理解力を高める訓練を行う |

なお、リハビリテーションの内容は、個別の治療計画に基づいて決まります。

高次脳機能障害のリハビリテーションについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

自宅でリハビリテーションを取り入れるポイント

高次脳機能障害の回復を促進するためには、自宅で工夫してリハビリテーションを取り入れることも大切です。自宅でリハビリテーションを取り入れるポイントは、以下の通りです。

- 生活リズムを整える: 朝起きる時間や食事のタイミングを決め、規則正しい生活を心がける

- 座って頭を使う時間をつくる:クロスワードパズルや簡単な計算問題、読書などを行う

- 軽く体を動かす時間をつくる: 無理のない範囲で軽いストレッチやラジオ体操などを行う

- 無理のない範囲で家事をする:郵便物の整理や洗濯物をたたむなど、無理のない範囲で家事をする

規則正しい生活と日中活動は、社会活動につながるための重要なポイントです。

また、洗濯や掃除などのそれぞれの家事は、注意力や記憶力、遂行機能など、多様な高次脳機能を必要とします。

自宅で過ごすときは、昼寝をしすぎて昼夜逆転しないように注意しながら、日中の過ごし方を工夫しましょう。

高次脳機能障害の回復過程における再生医療の可能性

再生医療や幹細胞治療は、高次脳機能障害の治療法として近年注目を集めています。

再生医療とは、幹細胞や血小板の投与によって自然治癒力を最大限に引き出すための医療技術です。

薬物療法やリハビリテーションに加えて再生医療を取り入れることで、高次脳機能障害の症状改善の一助となる場合があります。

当院「リペアセルクリニック」では、高次脳機能障害の原因である脳卒中の再生医療・幹細胞治療を行っています。

当院はトップクラスの細胞培養技術を誇る施設と提携しているため、米粒2〜3粒程度の脂肪を採取するだけで1億個以上の細胞を培養できることが特徴です。

採取する細胞が少なくて済むため、身体への負担を抑えられるメリットがあります。

以下の動画では当院で再生医療を受けた方の声を紹介しています。

再生医療について詳しく知りたい方は、無料のメール相談やオンラインカウンセリングでお気軽にご相談ください。

まとめ・高次脳機能障害は回復事例を参考に早めに治療に取り組もう

高次脳機能障害は、適切な治療とリハビリテーションによって、症状の回復が期待できます。

ただし、回復には個人差があり、治療をしたからといって必ずしも症状が改善するわけではありません。

また、高次脳機能障害による症状の回復には、早期の治療が不可欠です。脳の機能を少しでも回復させるためには、医療機関と連携し、適切な治療を受ける必要があります。

加えて、薬物療法やリハビリテーションで効果が得られない場合には、再生医療もご検討ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。