- 頭部、その他疾患

めまいの対処法について医師が解説!

めまい、それは、立っていられないほどの激しい回転感から、雲の上を歩くようなフワフワとした浮遊感、あるいは船酔いのようなゆらゆらとした動揺感まで、様々な形で私たちを襲います。実は、めまいの原因は多岐にわたり、その種類を理解することが最初のステップです。

この記事では、代表的な5つのめまいの種類と原因を詳しく解説。良性発作性頭位めまい症、メニエール病といった具体的な病名も交えながら、あなたが経験しているめまいが一体何なのか、その正体に迫ります。さらに、めまいの検査方法から、日常生活への影響を抑える治療法・予防法まで、医師が丁寧に解説しますので、ぜひご自身と照らし合わせてみてください。

めまいの種類と原因5選

めまいは、日常生活で経験する頻度の高い症状の一つです。その症状は、激しい回転感から、フワフワとした浮遊感、あるいは体が揺れているような感覚まで実に様々です。また、めまいを引き起こす原因も多岐にわたるため、まずはどのような種類があるのかを理解することが大切です。

ここでは、めまいの種類と、それぞれの原因となる代表的な病気を5つご紹介します。

回転性めまい:グルグル回るような感覚

回転性めまいは、周囲がグルグルと回転しているように感じる、あるいは自分自身が回転しているように感じるめまいです。まるでコーヒーカップのような遊園地の乗り物に乗っている最中、あるいは回転椅子から急に立ち上がった時のような感覚を想像してみてください。

この回転性めまいは、吐き気や嘔吐を伴うことが多く、時に立っていられないほど激しいこともあります。このような回転性めまいを引き起こす原因として、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎、メニエール病など、様々な病気が考えられます。

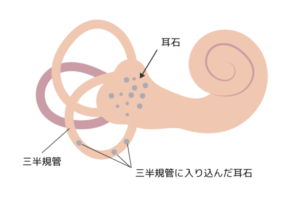

良性発作性頭位めまい症は、内耳にある耳石という小さなカルシウムの結晶が剥がれ落ち、三半規管という管の中に入り込んでしまうことで起こります。Dix-Hallpike試験という簡単な検査で診断が可能です。

前庭神経炎は、平衡感覚をつかさどる前庭神経に炎症が起こることで、激しい回転性めまいが突然始まり、数日間続くことがあります。

メニエール病は、内耳のリンパ液のバランスが崩れることで起こり、回転性めまいの他に、難聴、耳鳴り、耳閉感といった聴覚症状を伴うことが特徴です。

さらに、稀ではありますが、脳梗塞や脳腫瘍といった深刻な病気が原因となる場合もあります。めまいが続く場合や、繰り返し起こる場合は、医療機関への受診をお勧めします。

浮動性めまい:フワフワと浮いているような感覚

浮動性めまいは、地面から足が離れ、フワフワと浮いているような感覚のめまいです。まるで雲の上を歩いているような、あるいは体が宙に浮いているような感覚と表現されることもあります。

この浮動性めまいは、回転性めまいとは異なり、周囲が回転している感覚はありません。原因としては、貧血、低血圧、自律神経の乱れ、過呼吸、不眠、精神的なストレスなど、様々なものが挙げられます。また、脳梗塞や脳腫瘍などの脳血管疾患が原因となる場合もあります。

特に、急な歩行困難やろれつが回らなくなるといった神経症状を伴う場合は、脳血管疾患の疑いがあるため、速やかに救急車を呼ぶ必要があります。

動揺性めまい:体が揺れているような感覚

動揺性めまいは、体が揺れているような感覚のめまいです。実際には揺れていないのに、まるで地震が起きているかのような感覚、あるいは船酔いしている時のような感覚を覚えることがあります。

動揺性めまいはパニック障害、うつ病、過換気症候群などの精神的な原因で起こることが多く、大きな地震を経験した後などに、不安感が強まり、実際には揺れていないにも関わらず、揺れているように感じることもあります。

メニエール病:回転性めまい、難聴、耳鳴り、耳閉感

メニエール病は、内耳のリンパ液のバランスが崩れることで起こる病気で、回転性のめまい、難聴、耳鳴り、耳閉感の4つの症状が特徴です。めまい発作は数十分から数時間続き、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。

難聴は、初期には低い音が聞こえにくくなり、徐々に高い音にも広がっていきます。

耳鳴りは、「ブーン」「ゴー」といった低い音で、めまい発作の前に強くなる傾向があります。

耳閉感は、耳が詰まったような感覚です。

メニエール病は再発を繰り返す病気であり、その発作の頻度や症状の程度は人それぞれですが、日常生活に大きな影響を与えることもあります。適切な治療を行うことで、症状をコントロールし、日常生活をより快適に送ることが可能になります。

良性発作性頭位めまい症:特定の頭の位置で起こる回転性めまい

めまい発作は自然に治まることが多いですが、再発することもあります。BPPVの治療法としては、耳石を元の位置に戻すための頭位変換法が有効です。この治療法は、医療機関で医師の指導のもと行われます。BPPVは比較的予後が良い疾患ですが、適切な診断と治療が重要です。

再生医療の無料相談受付中!

リペアセルクリニックは「再生医療」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

めまいの検査と診断方法

めまいは、その原因が実に多岐にわたるため、適切な治療を行うためには正確な診断が不可欠です。まるで探偵が事件を解決するように、医師は様々な情報を集め、分析し、めまいの原因を探っていきます。ここでは、めまいの検査と診断方法について、分かりやすく解説します。

問診:めまいの種類、症状、発症時期などを確認

問診は、すべての検査・診断の出発点です。患者さんがどのようなめまいを感じているのか、いつから始まったのか、どのくらいの頻度で起こるのか、他に症状はあるのかなど、詳細な情報を得ることで、原因を特定するための重要な手がかりが得られます。

例えば、「グルグル回るようなめまい」なのか、「フワフワ浮いているようなめまい」なのか、「体が揺れているような感覚」なのか。これらのめまいの種類によって、疑われる病気が異なります。

また、めまいが始まった時期や持続時間、頻度、誘因なども重要な情報です。例えば、頭を動かした時にめまいが起こる場合は、良性発作性頭位めまい症の可能性が高まります。

さらに、吐き気や嘔吐、耳鳴り、難聴、頭痛、手足のしびれなど、めまい以外の症状の有無も確認します。これらの症状は、めまいの原因を特定する上で重要な手がかりとなるだけでなく、緊急性の高い病気が隠れている可能性を示唆する場合もあるからです。問診によって得られた情報は、その後の検査方針を決定する上で非常に重要になります。

身体診察:神経学的検査、眼振検査など

身体診察では、神経系の異常や眼振の有無を確認します。眼振とは、眼球が不随意に動く状態のことで、めまいの原因を特定する上で重要な手がかりとなります。

例えば、良性発作性頭位めまい症では、特定の頭の位置で眼振が出現します。この眼振は、Dix-Hallpike法と呼ばれる検査で確認することができます。この検査では、患者さんを診察台に座らせ、頭を特定の方向に素早く倒します。もし良性発作性頭位めまい症であれば、この頭の動きによって眼振が誘発され、患者さんは回転性のめまいを感じます。

また、神経学的検査では、眼球運動、瞳孔の反応、顔の感覚や運動、聴力、平衡機能などを調べます。これらの検査は、中枢神経系や末梢神経系の異常を検出するのに役立ちます。例えば、脳梗塞や脳腫瘍などの脳の病気が原因でめまいが起こっている場合、神経学的検査で異常が見つかることがあります。

聴力検査:聴力低下や耳鳴りの有無を確認

聴力検査には、純音聴力検査や語音聴力検査など、様々な種類があります。純音聴力検査では、様々な周波数の音を聞かせて、どの周波数の音が聞こえにくくなっているかを調べます。語音聴力検査では、単語や文章を聞かせて、どの程度理解できるかを調べます。

平衡機能検査:平衡感覚の異常を検出

平衡機能検査は、平衡感覚の異常を検出するための検査です。平衡感覚は、内耳の前庭器官、視覚、体性感覚(筋肉や関節からの情報)の3つの要素によって維持されています。平衡機能検査では、これらの要素が正常に機能しているかを調べます。

平衡機能検査には、眼振検査、姿勢動揺検査など、様々な種類があります。眼振検査では、眼球の不随意な動きを調べます。姿勢動揺検査では、立っている時の体の揺れを測定します。これらの検査によって、どの部分の平衡機能に異常があるかを調べることができます。

画像診断(MRI、CTなど):脳腫瘍や脳梗塞などの病気を除外

画像診断(MRI、CTなど)は、脳腫瘍や脳梗塞など、めまいを引き起こす可能性のある病気を除外するために実施します。特に、神経学的検査で異常が見つかった場合や、めまいの症状が重篤な場合は、画像診断が不可欠です。

MRI検査は、強力な磁場と電波を使って脳の断層画像を撮影する検査です。CT検査は、X線を使って脳の断層画像を撮影する検査です。これらの検査によって、脳腫瘍、脳梗塞、脳出血などの病気を発見することができます。

ただし、良性発作性頭位めまい症のように、画像診断で異常が見つからないめまいも多数存在します。また、ガイドラインでは、良性発作性頭位めまい症の診断基準を満たす患者で、矛盾する追加の徴候や症状がない限り、画像診断は推奨されていません。

再生医療の無料相談受付中!

リペアセルクリニックは「再生医療」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

めまいの治療法と予防法

めまいは、日常生活に大きな支障をきたす症状です。立っていられないほどの激しい回転感から、まるで雲の上を歩いているようなフワフワとした浮遊感、あるいは船に乗っている時のようなゆらゆらとした動揺感まで、その症状は実に様々です。

めまいの原因も多岐にわたるため、それぞれの原因に合わせた適切な治療法と予防法を選択することが、より早く日常生活を取り戻すために重要です。この記事では、めまいの治療法と予防法について、分かりやすく解説します。

薬物療法:めまいを抑える薬、吐き気止めなど

めまいの治療には、症状や原因に合わせて様々な薬が用いられます。めまいを引き起こす原因が炎症であれば抗炎症薬、内耳の循環障害であれば血流改善薬などを使用します。

めまいの症状を抑える抗めまい薬は、吐き気や嘔吐といった自律神経症状にも効果があります。また、吐き気が強い場合には、吐き気止めを併用することもあります。

抗めまい薬の中には、眠気を引き起こすものもあるため、車の運転や危険を伴う作業をする際は注意が必要です。内耳の循環を改善する薬は、内耳の血流を良くすることで、めまいを改善する効果が期待できます。

これらの薬は、医師の指示に従って正しく服用することが大切です。自己判断で服用を中止したり、量を変更したりすることは、症状の悪化や副作用のリスクを高める可能性がありますので、必ず医師に相談しましょう。

理学療法:前庭リハビリテーションなど

薬物療法に加えて、理学療法もめまいの治療に効果的です。特に、前庭リハビリテーションは、平衡感覚をつかさどる前庭機能の改善に役立ちます。

前庭リハビリテーションとは、耳の奥にある三半規管というセンサーの働きを良くするためのリハビリです。具体的には、様々な頭の動きや体の動きを繰り返し行うことで、めまいを起こしにくい体を作っていきます。

例えば、良性発作性頭位めまい症では、耳石という小さな粒が三半規管に入り込んでめまいを引き起こします。この場合、エプリー法などの頭位変換法を用いて、耳石を元の位置に戻すことでめまいを改善します。

前庭神経炎のように、前庭機能が低下している場合は、低下した側の前庭機能を鍛えるとともに、残っている機能を最大限に活用する訓練を行います。これらの訓練は、専門の理学療法士の指導のもとで行うことが重要です。

アメリカ理学療法士協会神経理学療法アカデミーによる末梢性前庭機能低下に対する前庭リハビリテーションに関する最新の臨床診療ガイドラインでも、前庭リハビリテーションの有効性が示されています。

前庭リハビリテーションは、めまいの種類や重症度に応じて適切なプログラムが選択されます。また、効果を高めるためには、継続的にリハビリテーションを行うことが大切です。

手術:メニエール病など

メニエール病など、薬物療法や理学療法で改善しない重症の場合には、手術が必要となることもあります。手術には、内リンパ嚢減圧術や前庭神経切断術などがあり、めまいの原因となっている内耳に直接アプローチすることで症状の改善を図ります。

内リンパ嚢減圧術は、内耳のリンパ液の圧力を下げる手術です。メニエール病では、内耳のリンパ液のバランスが崩れることでめまい発作が起こると考えられています。この手術によってリンパ液の圧力を調整することで、めまい発作の頻度や重症度を軽減することが期待できます。

前庭神経切断術は、平衡感覚を伝える前庭神経を切断する手術です。この手術は、他の治療法で効果が得られない重症のメニエール病患者さんに適用されることがあります。前庭神経を切断することで、めまい発作を抑制することができます。

ストレス管理:ストレスを軽減するためのリラクセーション法など

また、十分な睡眠をとることも、ストレス管理に効果的です。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、めまいを悪化させる可能性があります。毎日同じ時間に寝起きし、規則正しい睡眠リズムを保つように心がけましょう。

生活習慣の改善:十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動など

健康的な生活習慣を維持することも、めまいの予防と改善に重要です。具体的には、次の点に注意しましょう。

-

十分な睡眠:睡眠不足は、めまいだけでなく、様々な身体の不調を引き起こす可能性があります。質の高い睡眠を確保するために、寝る前にカフェインを摂取したり、スマートフォンを長時間見続けたりすることは避けましょう。

-

バランスの良い食事:栄養バランスの取れた食事は、健康維持に不可欠です。特に、ビタミンB群や鉄分は、神経機能の維持に重要な役割を果たしており、めまいの予防にも効果的と言われています。

-

適度な運動:適度な運動は、血行を促進し、自律神経のバランスを整える効果があります。ウォーキングやジョギング、水泳など、自分に合った運動を見つけ、無理なく続けましょう。

-

カフェインやアルコールの摂取量を控える:カフェインやアルコールは、めまいを悪化させる可能性があります。過剰な摂取は避け、適量を守るようにしましょう。

めまいは、様々な原因で起こる可能性があります。自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

まとめ

めまいは、回転性、浮動性、動揺性など様々な種類があり、原因も多岐にわたります。グルグル回るような回転性のめまいは、耳の異常が原因であることが多い一方、フワフワする浮動性のめまいは、貧血や低血圧、自律神経の乱れなど、様々な原因が考えられます。

めまいを感じたら、まずはどんなめまいなのか、いつから始まったのか、他にどんな症状があるのかなど、落ち着いて症状を把握してみましょう。

原因を特定し適切な治療を受けるためには、医療機関への受診が大切です。自己判断で対処せずに、専門家のアドバイスを受けることで、安心して日常生活を送れるようになりますよ。

再生医療の無料相談受付中!

リペアセルクリニックは「再生医療」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

参考文献

- Kim JS, Zee DS. “Clinical practice. Benign paroxysmal positional vertigo.” The New England journal of medicine 370, no. 12 (2014): 1138-47.

- van Leeuwen RB, Maarsingh OR, Bruintjes TD. “[Dizziness].” Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 166, no. (2022): .

- Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Anson ER, Carender WJ, Hoppes CW, et al. “Vestibular Rehabilitation for Peripheral Vestibular Hypofunction: An Updated Clinical Practice Guideline From the Academy of Neurologic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association.” Journal of neurologic physical therapy : JNPT 46, no. 2 (2022): 118-177.

- Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR, Edlow JA, El-Kashlan H, Fife T, et al. “Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update).” Otolaryngology–head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 156, no. 3_suppl (2017): S1-S47.

- Cole SR, Honaker JA. “Benign paroxysmal positional vertigo: Effective diagnosis and treatment.” Cleveland Clinic journal of medicine 89, no. 11 (2022): 653-662.

- Dunlap PM, Holmberg JM, Whitney SL. “Vestibular rehabilitation: advances in peripheral and central vestibular disorders.” Current opinion in neurology 32, no. 1 (2019): 137-144.

監修者

圓尾 知之 医師 (医療法人美喜有会 脳神経外科 部長)

Tomoyuki Maruo

日本脳神経外科学会 所属

脳神経外科の最先端治療と研究成果を活かし、脳卒中から1日でも早い回復と後遺症の軽減を目指し、患者様の日常生活の質を高められるよう全力を尽くしてまいります。