- ひざ関節

- 動作時の痛み

【医師監修】膝がポキポキ鳴るのは運動不足が原因?よくあるトラブルや治療方法を解説

膝がポキポキ鳴る…。

多くの人が一度は経験のある現象ですが、「年齢のせい」「とくに痛くないから大丈夫」と軽く考えていませんか。

実は、原因によっては将来的な膝のトラブルにつながる可能性があります。

世界中で推定6億5400万人が罹患しているとされる変形性膝関節症では、初期症状としてこのポキポキ音が挙げられるケースが多く報告されています。45歳以上の方で音だけでなく、活動時に膝の痛みや朝のこわばりといった違和感がある方はとくに注意が必要です。

本記事では、膝が鳴るメカニズムから、運動不足との関係、そして適切な対処法までを解説します。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

膝の音について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

運動不足により膝がポキポキ鳴る理由

運動不足は、膝がポキポキ鳴る原因の一つです。

体を動かす機会が減ると、膝関節を支える太ももやお尻周りの筋肉が弱くなり、関節の安定性が低下します。

すると、関節の動きが不安定になり、関節液の圧力変化が起こりやすくなります。これにより、関節内に気泡ができ、音が鳴りやすくなるのです。

また、筋力が衰えて関節が硬くなり、靭帯や腱の滑らかな動きが阻害されると、音が鳴ることがあります。

とくに、太ももの前側の大腿四頭筋が弱くなると、膝のお皿(膝蓋骨)の位置がずれ、関節面との摩擦が増えて音が鳴りやすくなります。

膝がポキポキ鳴る3つの原因

膝がポキポキ鳴る原因は、主に以下の3つに分けられます。

- 関節液の気泡

- 関節構造の変化

- 靭帯や腱の動きによるもの

原因を正しく理解することで、適切な対処法を見つけ、健康な膝を維持することにつながります。

関節液の気泡

膝関節の内部は、関節液という滑液があり、膝関節の動きをスムーズにする潤滑油のような役割を果たしています。

膝を曲げ伸ばしすると、関節内の圧力が変化し、関節液内に小さな気泡が発生することがあります。この気泡が弾ける際に、「ポキッ」という音が鳴るのです。

炭酸飲料の蓋を開けたときにプシュッと音が鳴るのと似た現象で、「キャビテーション」といいます。

痛みや腫れを伴わなければ、生理的な現象であるため過度に心配する必要はありません。

関節構造の問題

膝関節は、骨、軟骨、靭帯、腱など、複数の組織で構成されており、これらの組織に異常が生じると、関節を動かす際にポキポキと音が鳴ることがあります。

たとえば、加齢によって軟骨が摩耗すると、関節の表面がデコボコになり、音が鳴りやすくなります。

これは、動きが悪くなったドアを開閉したときにギシギシ音が鳴るようなイメージです。

過去のスポーツによる怪我などで半月板に損傷がある場合も、引っかかり感とともに音が鳴ることがあります。

痛みや引っかかり感を伴う場合は、関節構造の変化が進んでいる可能性も考えられます。

半月板損傷については、次の記事をご参照ください。

再生医療により、半月板損傷・変形性膝関節症を改善した症例を紹介します。

靭帯や腱の動き

筋肉と骨をつなぐ「腱」や、骨同士をつなぐ「靭帯」が、骨の上を滑る際に、ポキポキと音が鳴ることがあります。

これは、運動不足の人やデスクワークで長時間同じ姿勢を続けている人に多く見られます。特定の筋肉が硬くなると、靭帯や腱の動きが制限されやすくなります。筋肉の柔軟性の低下により、動作時に一時的な引っかかりが生じ、結果としてポキポキ音が発生するのです。

運動不足で起こる膝のトラブル5選

膝がポキポキ鳴る、なんとなく違和感がある…。

こうした変化は、運動不足が原因かもしれません。

筋力や柔軟性の低下は、放置すると日常生活に支障をきたす深刻なトラブルへと進行する可能性があります。

運動不足が原因で起こりやすい5つのトラブルを解説します。

関節の違和感、こわばり

運動不足が続くと、膝周りの筋肉(大腿四頭筋やハムストリングス)や靭帯が硬くなり、関節の動きが鈍くなります。

さらに、関節の動きを滑らかにする「関節液」の循環が悪くなります。

初期段階では「膝が重だるい」「なんとなく動きが悪い」といった漠然とした違和感ですが、進行すると起床時に「膝が硬くて曲げづらい」といった明らかなこわばりに変化するのも特徴です。

歩くだけでも痛むようになり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

日頃から意識的に体を動かす習慣をつけることが大切です。

違和感が続く場合は、無理をせず膝を休ませ、整形外科を受診して適切な治療を受けましょう。

おすすめの膝サポーターについて、併せてお読みください。

関節の可動域制限

関節の可動域制限も、運動不足が大きな原因の一つです。

膝の違和感やこわばりが進行すると、膝を曲げ伸ばしできる範囲が徐々に狭くなります。

最初は正座やしゃがむ動作がしづらくなる程度ですが、悪化すると歩行時に膝が伸び切らないなど、日常の動作にも支障が出てきます。

これは、関節周囲の筋肉や靭帯が硬くなることと、軟骨がすり減り、骨の表面がデコボコになって関節の動きが制限されるためです。

適切な運動を継続することで、関節の柔軟性を維持し、可動域制限を予防できます。

筋力低下、バランス能力の低下

運動不足により、膝関節を支える大腿四頭筋やハムストリングスの筋力が低下すると、膝関節が不安定になり、バランス能力も低下します。

その結果、つまずきやすくなったり、転倒のリスクが高まったりします。

中高年以上の方では、転倒は骨折などの大きな怪我につながり、寝たきりになる恐れもあるため、とくに注意が必要です。

膝への衝撃吸収力の低下

膝周りの筋肉には、歩行や着地時の衝撃を和らげるクッションのような役割があります。しかし、運動不足で筋肉が衰えると、この衝撃吸収機能が弱まり、関節や軟骨に直接負担がかかりやすくなります。

その結果、軟骨のすり減りの加速や骨へのダメージの蓄積につながるのです。

運動不足による膝周りの筋力低下は、膝関節の変形を早める大きな要因となり、痛みや違和感が生じやすくなります。

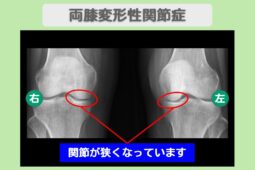

変形性膝関節症のリスク増加

運動不足による筋力低下と衝撃吸収力の低下は、将来的に変形性膝関節症などの深刻な病気を引き起こすリスクも高めます。

膝周りの筋力が低下すると、軟骨にかかる圧力が増し、摩耗が進行します。

さらに、運動不足は体重増加につながるため、膝関節への負荷が増大する悪循環に陥り、変形性膝関節症のリスクを高めます。

ある研究では、膝がポキポキと頻繁に鳴る人は、まったく音がしない人に比べて変形性膝関節症の発症リスクが3倍高いとする報告もあります。(文献1)

運動不足による日常生活の質の低下を防ぐために、日頃から適度な運動を心がけ、健康な膝を維持しましょう。

変形性膝関節症については、以下記事もご参照ください。

膝がポキポキ鳴るときの治療方法

膝がポキポキ鳴る場合、原因や症状によって治療方法は異なります。

治療法は大きく分けて

- 保存療法

- 手術

- 再生医療

の3つがあり、症状の進行度に応じて段階的に選択されます。

保存療法

手術を行わずに症状の改善を目指す治療法です。一般的には、膝の違和感や軽度の痛みがある段階で選択されます。

ただし、保存療法は症状を和らげるための対症療法です。すり減った軟骨を回復させる効果はない点に注意が必要です。

運動療法

膝周りの筋肉を鍛えることで、関節を安定させ、膝への負担を軽減し痛みを和らげます。

太ももの前にある大腿四頭筋を鍛えると、膝のお皿(膝蓋骨)の動きが安定し、ポキポキ音を軽減できます。

あわせて、ストレッチで関節や靭帯の柔軟性を高めることも効果的です。

薬物療法

痛みや炎症がある場合は、内服薬や注射による治療を行います。痛み止めやヒアルロン酸注射などがあります。

痛みや炎症がある場合は、内服薬や注射による治療を行います。痛み止めやヒアルロン酸注射などがあります。

ヒアルロン酸は、関節液の主成分であり、関節内に直接注入することで動きを滑らかにし、衝撃を和らげる役割を果たします。

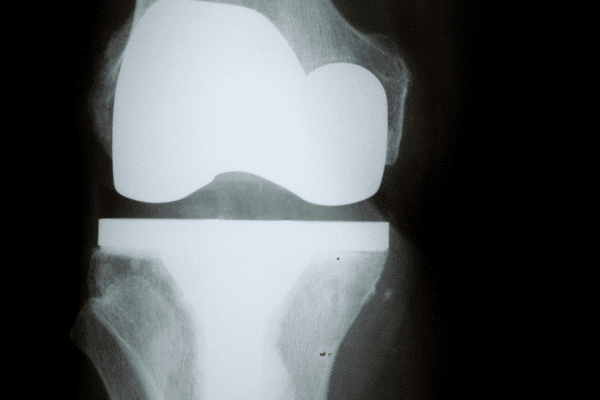

手術

保存療法で十分な効果が得られない場合や、半月板の異常など明確な構造異常がある場合に、手術が検討されることもあります。

たとえば「人工関節置換術」は、損傷した関節を人工関節に入れ替える手術です。変形性膝関節症が進行し、日常生活に支障が出るほど痛みが強い場合に検討されます。手術により痛みを軽減し、関節の機能回復を図ります。

また、半月板損傷が原因の場合は、関節鏡視下で断裂した半月板を取り除く「半月板切除術」や、縫い合わせる「半月板縫合術」が代表的な手術方法です。

半月板は、膝関節内でクッションの役割を果たすC型の軟骨で、損傷すると、膝の痛みや引っかかり、ポキポキ音が生じる原因となります。

半月板断裂と損傷の違い、痛みの特徴や原因・治療法について、併せてお読みください。

再生医療

手術に抵抗がある方にとって、近年注目されているのが再生医療です。

再生医療は、患者さん自身の脂肪由来の幹細胞を用いて、傷ついた組織の修復を促す治療法です。

脂肪の採取はごく小さな切開のみのため、身体への負担は最小限ですみます。

すり減った軟骨は自然には治りませんが、再生医療により組織の修復を促し、膝の寿命を延ばせる可能性があります。

膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

運動不足で膝がポキポキ鳴る場合の対処法

運動不足が原因で膝が鳴る場合、日常的なストレッチと家庭でできる軽い運動が予防・改善に役立ちます。とくに入浴後など、体が温まっているタイミングでは、血行が良くなり筋肉や靭帯が伸びやすくなっているため、怪我のリスクを下げつつ高い効果が期待できます。

痛みが出ない範囲で、毎日少しずつ続けることが大切です。

膝下ストレッチ

膝から下の筋肉が硬まると、膝関節のねじれが生じやすくなります。このねじれを解消し、関節の動きを滑らかにするストレッチです。

1. 椅子に座り、両足を床につけます。

2. かかとを床につけたまま、膝から下を内側に軽くひねるように動かします(つま先を内側へ向けるイメージ)。

3. 左右10回ずつ繰り返します。

ふくらはぎの筋肉を伸ばし、膝関節の柔軟性を高める効果があります。

家庭でできる運動

自宅で行える簡単な運動でも、膝周りの筋肉を強化し、関節の安定性を高めることができます。無理のない回数から始め、毎日続けることで、ポキポキ音の軽減と膝の健康維持が期待できます。

ただし、痛みが強い場合や、運動中に膝に違和感が出る場合は無理をせず、中止してください。

膝曲げ伸ばし運動

大腿四頭筋を強化し、膝関節の安定性を高める効果があります。

1.椅子に座り、片方の足をまっすぐ伸ばします。

2.伸ばした足をゆっくりと曲げ、また伸ばします。

3.左右10回ずつ繰り返します。

フロッグ

内ももの筋肉を伸ばし、股関節の柔軟性を高める効果があります。

1.仰向けに寝て両膝を曲げ、足の裏を合わせます。

2.かかとをお尻に近づけ、両膝を床に近づけるようにします。

3.10秒間キープし、5回繰り返します。

ランジ

太ももの筋肉を鍛え、バランス能力を高める効果があります。

1.足を前後に開き、背筋を伸ばして立ちます。

2.両膝を軽く曲げ、腰を落とします。このとき、前の膝がつま先より前に出ないように注意します。

3.姿勢を保ったまま10秒間キープし、左右5回ずつ繰り返します。

膝が日常生活でポキポキ鳴るときの注意点

日常生活で気を付けるべき注意点をご紹介します。

のポキポキ音は、必ずしもすべてが病気を意味するものではありません。しかし、放置すると将来的に大きな問題につながる可能性もあります。

日常生活の中で膝への負担を減らす意識を持ち、将来的なトラブルを予防しましょう。

体重管理

適正体重を維持することで膝への負担を軽減します。

体重が増えるほど、膝関節にかかる負担は大きくなります。具体的には、平地を歩くだけでも体重の約3倍、階段の上り下りでは約4倍もの負荷がかかるとされています。(文献2)

つまり、体重が1kg増えるだけで、膝には数kg単位の衝撃が加算され、軟骨の摩耗を物理的に早めてしまう可能性があるのです。肥満は膝関節への負担を増大させ、変形性膝関節症のリスクを高めるため、注意が必要です。

靴の選び方

日常的に履く靴も、膝への負担に大きく影響します。

クッション性が高く、かかとの低い靴を選ぶことで、膝への負担を和らげることができます。

一方で、ヒールの高い靴や底の硬い靴は、衝撃が伝わりやすく、膝関節への負担を増大させるため、避けるべきです。

長時間同じ姿勢を避ける工夫

デスクワークなどで長時間同じ姿勢が続くと、筋肉が硬くなり、関節の動きが悪くなります。

こまめに休憩を取り、軽い屈伸運動や簡単なストレッチを取り入れましょう。

長時間の同じ姿勢を避け、血流や関節の動きを保つことが大切です。

運動不足を解消して膝がポキポキ鳴る現象を防ごう

運動不足による筋力や柔軟性の低下は、膝がポキポキ鳴る原因の一つです。

違和感がある段階で対策を始めることで、将来的な変形性膝関節症のリスクを下げられます。

ただし、すでに軟骨の摩耗が進んでいる場合、運動やストレッチではすり減った組織を元に戻すことはできません。

頻繁に音が鳴る、痛みが伴うといった場合は、自己判断で放置せず、整形外科を受診しましょう。

近年では、ヒアルロン酸などの保存療法や人工関節の手術以外にも、再生医療という新しい選択肢が注目されています。膝関節の自然治癒力を高め、痛みの緩和や進行抑制が期待できますので、手術以外の治療選択肢としてご検討ください。

再生医療について、さらに詳しく知りたい方は、LINEにてご相談を承っております。

\無料オンライン診断実施中!/

運動不足で膝がポキポキ鳴ることに関するよくある質問

スクワットは膝に良いですか?

正しいフォームであれば有効ですが、自己流は危険です。

スクワットは膝を支える大腿四頭筋を鍛えるのに最適です。一方で、「膝がつま先より前に出る」「膝が内側に入る」といったフォームで行うと、関節に過度なねじれや圧力がかかり、かえって痛める原因になります。

膝に違和感がある場合は、深く曲げすぎない、椅子の立ち座り運動に切り替えるなど、無理のない範囲で実施しましょう。

膝関節が鳴りやすい人の特徴はありますか?

筋力が弱い人や、骨格バランスが崩れている人に起こりがちです。

具体的には、運動不足で太ももの筋肉が衰えている人、長時間同じ姿勢で過ごす人などです。

また、加齢によって軟骨が摩耗している人、過去に半月板損傷などの怪我をしたことがある人も、音が鳴りやすい傾向にあります。

膝に良くない運動は何ですか?

衝撃が強い運動や、ひねりを伴うスポーツです。

コンクリート上でのランニングやジャンプ動作が多い運動は、着地の衝撃が膝に繰り返し伝わるため負担が大きくなります。また、テニスやサッカーなど急な方向転換を伴うスポーツも、膝の靭帯や半月板を傷めるリスクが高いため注意が必要です。

痛みや違和感がある場合は、ウォーキングや水泳など、膝への負担が少ない運動を選びましょう。

参考文献

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性