- ひざ関節

- 膝部、その他疾患

ジャンパー膝が治らない方必見!長引く理由と改善策を紹介【医師監修】

ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は、スポーツによる膝への繰り返しの負担で炎症が起きる疾患です。

本来であれば安静やリハビリで回復が見込める症状ですが、痛みが慢性化し、数カ月経っても治らないケースも少なくありません。

しかし「この膝の痛み何とかしたい」「予防法を知りたい」と、お悩みの方も多いのではないでしょうか?

本記事ではジャンパー膝が治らない理由から予防法まで、解説しています。

ジャンパー膝は適切な治療とケアで改善が見込めますので、ぜひ参考にして運動や仕事に復帰しましょう。

\手術を避けてスポーツに復帰するための再生医療という選択肢/

また当院(リペアセルクリニック)では、自己由来の幹細胞やPRP(多血小板血漿)を用いた再生医療を通じて、損傷した腱の修復を促進し、回復力そのものを引き出す治療をご提供しています。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 慢性化してしまった症状を完治させたい

- 薬剤アレルギーが心配で治療ができていない

- 定期的にステロイド治療を続けている

- スポーツをしていて早期治療を希望したい

怪我の後遺症は、競技者のキャリアに深刻な影響を与えることがあります。

当院(リペアセルクリニック)では、早期の競技復帰を目指し、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、最適な治療を提供しています。

治療法や症例について知りたい方は、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングにてご相談ください。

▼ジャンパー膝が治らないとお悩みの方は、まずは無料相談

目次

ジャンパー膝が治らない理由

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 症状の重さ | 腱の損傷が大きく、回復に時間がかかる場合がある |

| オーバーユース | 膝への過度な負荷が継続し、回復を妨げる |

| 誤った対処法 | 不適切なストレッチや運動、休息不足が症状を悪化させる |

| 柔軟性・筋力不足 | 膝周りの筋肉の柔軟性や筋力不足が、膝への負担を増加させる |

| 安静・休息不足 | 十分な休息を取らないことで、組織の修復が遅れる |

※タップで該当箇所へスクロールします

ジャンパー膝の症状が重度だと、治るまでに2〜3カ月以上かかります。これから紹介する内容が1つでも当てはまる場合、膝に負担をかけないようにする改善が必要です。

以下の記事では、ジャンパー膝の症状と効果的なストレッチ・テーピングについて詳しく解説しています。

症状が重い

| 進行度 | 症状 |

|---|---|

| 初期 | 運動後、運動中に軽度の違和感 |

| 中期 | 運動中、運動後に強い疼痛。日常生活に支障をきたす場合がある |

| 後期 | 安静時にも疼痛。運動困難 |

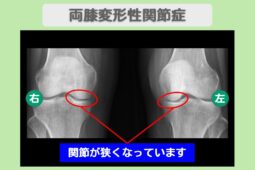

症状の進行が中期〜後期の状態は、運動中にも膝に強い違和感があり、日常生活にも支障をきたします。

膝蓋腱への負担がかかり、炎症や微細な損傷が慢性化すると、治癒力が低下し、症状の改善が困難になります。

中期〜後期の段階は、セルフケアやリハビリだけでなく最悪の場合、手術が必要です。症状が悪化する前に、適切な治療と休息を取り入れるようにしましょう。

オーバーユース(膝の酷使)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 腱の修復遅延 | 膝蓋腱は負荷を受けると微細な損傷が生じ、適切な休息があれば修復される |

| 炎症悪化と腱の変性 | 炎症悪化に加え、腱組織の変性を誘発する。変性腱は脆弱化し、再損傷リスクが増加する |

| 疼痛の悪循環 | 疼痛による庇護動作が膝への負担を増大させ、疼痛を悪化させる |

| 不適切な動作の継続 | 原因となる不適切な動作(誤った跳躍・着地など)の反復が、症状慢性化を招く |

スポーツや立ち仕事など、膝の酷使は症状回復を遅らせます。

とくに過度な走り込みやジャンプなど、負荷のかかりやすい行動です。その結果、腱に微細な損傷が蓄積し、炎症や違和感を引き起こします。

膝蓋腱への反復負荷は、修復を阻害し、症状長期化を招きます。膝への負担を減らすためにスポーツや立ち仕事を制限し、改善しない場合は、医療機関への受診を行いましょう。

誤った対処法を実践している

| 誤った対処法 | 治癒を妨げる理由 |

|---|---|

| 過度な安静 | 膝周りの筋力低下、腱への負担増大、柔軟性低下、血行不良による修復遅延 |

| 疼痛下での運動継続 | 炎症悪化、損傷拡大、腱の変性 |

| 不適切なストレッチ・マッサージ | 症状悪化、炎症増強 |

| 誤ったアイシング | 血行不良による治癒遅延 |

| 不適切なサポーター使用 | 血行不良、筋萎縮 |

| 自己判断での薬剤使用 | 根本的解決の阻害、副作用のリスク |

| 誤った運動フォーム | 膝への過剰な負担、症状悪化 |

誤った対処法を実施すると、回復が遅延する恐れがあります。

自己流で行うリハビリや、医師の許可なく薬の服用を中断してしまうと、回復の遅延だけでなく、症状が重症化するリスクがあります。

症状の改善には、医師の指導に基づく適切な処置が大切です。自己判断での対処法は避けましょう。

柔軟性不足、筋力不足

| 要因 | 治りにくい理由 |

|---|---|

| 膝蓋腱への過剰な負荷 | 柔軟性や力が不足すると、ジャンプや着地の際に膝蓋腱への負担が増加し、微細な損傷が生じる |

| 衝撃吸収能力 | 筋力や柔軟性が不足すると衝撃を分散できず、膝蓋腱に直接負担がかかる |

| 膝関節の不安定性 | 筋力不足により膝の安定性が低下し、膝蓋腱への負荷が増大する |

| 動作の悪化 | 筋力が不足すると、正しいフォームでの動作が困難となり、膝蓋腱への負担が増加する |

柔軟性が不足すると筋肉や腱の可動域が狭くなり、膝蓋腱への負荷が増加します。筋力が不足すると膝関節の安定性が低下します。

柔軟性と筋力は相互に影響し、一方が不足すると他方も低下し、改善の遅延につながります。柔軟性と筋力を維持するには、適度なストレッチと膝に負担のかからないリハビリが大切です。

安静や休息を怠っている

| 症状の程度 | 回復期間の目安 | 対処法 |

|---|---|---|

| 軽度 | 2~4週間 | 安静、アイシング、ストレッチ、セルフケア、筋力トレーニング、リハビリ |

| 中程度 | 4~8週間 | 運動制限、物理療法、ストレッチ、筋力トレーニング、段階的な運動再開 |

| 重度 | 3カ月以上 | 保存療法、手術(必要時)、数カ月のリハビリ |

症状の程度によりますが、軽度の場合でも2〜4週間は安静や通院が必要です。これらを怠ると、重症化するケースもあるので、膝に負荷のかかる運動や立ち仕事は控える必要があります。

また、睡眠不足や栄養不足でも、回復を妨げる要因になります。睡眠は組織修復を促し、栄養は、腱の構成要素であるコラーゲンの生成に必要不可欠です。

適切な安静と休息、栄養バランスを考慮した食事を日々取り入れましょう。

ジャンパー膝が治らない際の改善策

| 改善策 | 詳細 |

|---|---|

| 医療機関での治療 | 物理療法、薬物療法、手術(重度の場合)など、個々の症状に合わせた治療を行う |

| 正しいリハビリテーション | 専門家の指導のもと、適切なストレッチ、筋力トレーニング、運動療法を実施する |

| 焦らずに休息を取る | 症状の程度に応じた適切な安静期間を確保する |

※タップで該当箇所へスクロールします

ジャンパー膝を改善するには、膝への負担を減らしながら適切なケアの継続が大切です。また、改善しない場合は専門機関での治療が必要になります。

ジャンパー膝が治らない際の改善策を解説します。

医療機関での治療

ジャンパー膝は、適切なケアなしでは完治しにくい傾向があります。そのため、症状の程度に関わらず、医療機関の受診が必要です。

軽度の症状であれば、保存療法や薬物療法と並行し、医師の指導に基づく運動療法で改善を目指します。重度では、保存療法などに加え、場合によっては手術療法も視野に入れる必要があります。

早期の医療機関受診と適切な治療により、早期回復と再発防止を目指しましょう。

以下の記事では、ジャンパー膝の治療期間について詳しく解説しています。

正しいリハビリテーション

| リハビリ内容 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| ストレッチ | 大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋などの柔軟性向上 | 膝周辺の可動域拡大、柔軟性向上 |

| 筋力トレーニング |

大腿四頭筋、ハムストリングスなどの筋力強化 |

膝への負担軽減、膝関節の安定性向上 |

| 動作指導 | 跳躍、着地、膝への負担軽減を目的とした動作の習得 | 適切な動作パターンの習得、再発予防 |

| 段階的運動復帰 | 膝に抱える違和感に合わせた運動強度の段階的増加 | 運動復帰、再発リスクの最小化 |

リハビリでは、大腿四頭筋の筋力改善や柔軟性向上を目指します。ジャンパー膝の症状は安静や休息だけでは、再発予防にはつながりません。

そのため、適切なリハビリを適度に取り入れる必要があります。無理な負荷をかけず、少しずつ症状の改善を目指しましょう。

焦らずに休息を取る

| 症状の程度 | 回復期間の目安 | 主な治療法 |

|---|---|---|

| 軽度 | 2〜4週間 | 安静、アイシング、ストレッチ、セルフケア |

| 中程度 | 4〜8週間 | 運動制限、物理療法、ストレッチ、筋力トレーニング、段階的な運動再開 |

| 重度 | 3カ月以上 | 保存療法(効果が見られない場合は手術)、手術後のリハビリ |

症状の程度に合わせて、休息を取ることで、ジャンパー膝の重症化を防げます。重度かつ、保存療法で改善が見られない場合が手術を検討する必要があります。

休息期間の終了は自己判断ではなく、医師の指示を仰ぐようにしましょう。

ジャンパー膝の予防法

ジャンパー膝を発症させないためには、適切な予防を行うことが大切です。

正しい予防法を身につけ、発症や再発を防ぎましょう。

運動前後のストレッチ・ウォーミングアップ・クールダウン

| ケアの種類 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 運動前ストレッチ | 筋肉・腱の柔軟性向上、可動域拡大、負荷軽減 | 大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋の静的ストレッチ(各20~30秒保持) |

| ウォーミングアップ | 体温上昇、血流増加、筋肉の柔軟性・反応性向上、傷害リスク低減 | 軽いジョギング、サイクリング、動的ストレッチ(各10~15回) |

| 運動後クールダウン | 筋肉の緊張緩和、疲労物質蓄積の抑制、筋肉痛の軽減、疲労回復を促進 | 軽いジョギング、サイクリング、静的ストレッチ(各20~30秒保持) |

ジャンパー膝の予防には、運動前後の適切なストレッチ、ウォーミングアップ、クールダウンが不可欠です。

運動の前後でウォーミングアップやストレッチを行うことで、筋肉や腱が温まり、柔軟性が向上し、怪我のリスクを軽減します。

また、運動後のクールダウンは運動によって緊張した筋肉をリラックスさせることで、血液の促進を促し、疲労物質の排出を助けます。

運動前後のケアは、ジャンパー膝の予防につながるため、継続的に行いましょう。

適切なトレーニング

| トレーニング内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| フォームの改善 | ジャンプ、着地、スクワットなどの動作フォーム確認 | 膝蓋腱への局所的負荷集中回避、広範囲への負荷分散 |

| 筋力トレーニング | 大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋の強化 | 膝関節の安定性、衝撃吸収能力向上、膝蓋腱への負担軽減 |

| 柔軟性トレーニング | 大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋のストレッチ | 膝関節の安定性、衝撃吸収能力向上、膝蓋腱への負担軽減 |

| バランストレーニング | 片足立ち、バランスボール、アジリティトレーニング | 膝関節の安定性、動作の正確性向上、再発予防 |

膝周りの筋肉、とくに大腿四頭筋やハムストリングスを正しく鍛えることで、膝蓋腱にかかるストレスを軽減できます。

急激な負荷増加は、膝蓋腱の組織を傷つけ、症状を誘発させるため、医師の指導のもと適切なトレーニングで改善を図ります。

トレーニング中に膝に違和感や炎症が現れた場合は、すぐに中断しましょう。

炎症を悪化させる食品は避ける

| 成分 | 食品例 | 説明 |

|---|---|---|

| 糖分 | 菓子類、清涼飲料水、白砂糖、果糖ブドウ糖液糖など | 高糖分食品は炎症を促進し、症状を悪化させる可能性がある |

| 飽和脂肪酸、トランス脂肪酸 | 揚げ物、加工肉、スナック菓子、マーガリン、ショートニングなど | 炎症を引き起こす可能性がある |

| オメガ6脂肪酸 | コーン油、ひまわり油、マヨネーズなど | 過剰摂取は炎症を促進させる可能性がある |

| 加工食品 | インスタント食品、レトルト食品、ハム、ソーセージ | 精製炭水化物は体内での炎症を引き起こすことがある |

| アルコール | 各種アルコール飲料 | 過剰摂取は炎症の悪化や、組織の修復を阻害する可能性がある |

| 一部の乳製品 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト | 人によっては、炎症を誘発する可能性がある |

(文献1)

特定の成分や食品の摂取が、ジャンパー膝を誘発させるわけではないものの、過剰摂取は回復の妨げになる恐れがあります。

糖分や加工食品など、一切食べてはいけないのではなく、偏った食事をしないことが大切です。

炎症を抑えるタンパク質(肉、魚、豆類など)やビタミンC(柑橘類、イチゴ、ブロッコリーなど)を中心とした食事が、ジャンパー膝の改善につながります。

同じ姿勢や無理な姿勢を続けない

同じ姿勢や無理な姿勢は、膝蓋腱に持続的な負荷がかかり、症状を誘発させる可能性があります。猫背や身体の歪みは、膝への負担を増大させ、症状の慢性化を招くため、注意が必要です。

デスクワークや長時間の立ち仕事であれば、姿勢をこまめに変え、ストレッチを取り入れることで、膝への負荷を軽減できます。

ジャンパー膝が治らないときは医療機関を受診しよう!

ジャンパー膝は、症状の程度に関わらず、医療機関を受診しましょう。ジャンパー膝は軽度の段階であれば、2~4週間ほどで症状を改善できます。

しかし、自己流などの間違った方法を継続してしまい、重症化してしまうと、手術が必要になるケースもあるので注意が必要です。

当院(リペアセルクリニック)では、従来の保存療法だけでは改善が難しいジャンパー膝に対し、再生医療を提供しています。

| 治療法 | 方法 |

| PRP療法 | 患者自身の血液から血小板を採取し、痛みの部位に注射 |

| 幹細胞治療 | 患者自身の脂肪から幹細胞を採取・培養し、膝関節内に注入 |

PRP療法は、炎症の抑制や痛みの軽減が期待され、日帰りで受けられることから軽度の症状や発症初期の段階で選ばれることが多い治療法の一つです。

幹細胞治療は、損傷組織の修復・再生を促すことにより、再発防止や手術回避が期待され、中〜重度の症状や再発を繰り返す方が検討するケースもあります。

>>PRP療法・幹細胞治療についての詳細はこちら

メール相談やオンラインカウンセリングも行っていますので、ジャンパー膝は治らないと諦める前に一度ご相談ください。

なかなか治らないジャンパー膝に関してよくある質問

なかなか治らないジャンパー膝に関してよくある質問と回答は以下の通りです。

ジャンパー膝は治らないですか?

適切な治療とリハビリテーションを行えば、多くの場合は改善が見込めます。しかし改善に時間がかかることや、適切な対策を行わないと再発する可能性もあります。

ジャンパー膝は、自然治癒や自己判断で治る症状ではありません。医師の診断を受け、適切な対応を行いましょう。

ジャンパー膝は後遺症が残りますか?

重症化すると後遺症が出る可能性があります。具体例として、膝機能の低下や膝への違和感が慢性化するなどが挙げられます。

軽度でも自己判断せず、医師の診断を受けることが大切です。

ジャンパー膝になったら運動は完全に中止すべきですか?

症状の程度によります。しかし多くの場合は運動を控える必要があります。ジャンパー膝は膝の使いすぎによって生じるため、膝に違和感を覚えたら、医療機関を受診しましょう。

無理な運動の継続や、放置は重症化につながる可能性があるので、注意が必要です。

ジャンパー膝でやってはいけないことはありますか?

ジャンパー膝でやってはいけないことは、以下の通りです。

- 違和感を抱えたまま運動を続ける

- 自己流でストレッチやマッサージをする

- 長時間の立ち仕事や歩行

- 治癒を自己判断で中断する

- 安静期間を守らない

ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は、膝蓋腱に繰り返し強い負荷がかかることで炎症や痛みが起こる症状です。

痛みを軽視して無理をすると、慢性化や再発につながるため注意が必要です。

またジャンパー膝における、やってはいけないことや再発防止策については、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

参考文献

Bhavin Mistry,(2023). 5 Types of Food to Avoid With Tendonitis,CARESPACE

https://carespace.health/post/5-types-of-food-to-avoid-with-tendonitis/(Accessed: 2025-03-15)

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性