- ひざ関節

- 膝部、その他疾患

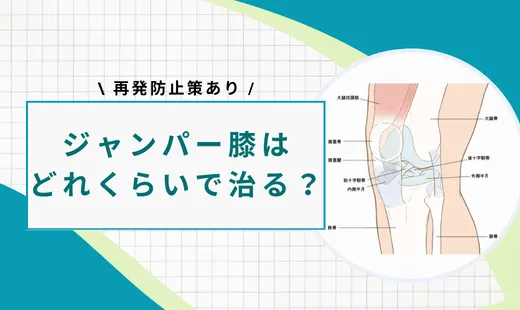

ジャンパー膝はどれくらいで治る?やってはいけないことや再発防止策あり

ジャンパー膝がどれくらいで治るのか

ジャンパー膝でやってはいけないことを知りたい

ジャンパー膝と診断されたものの、いつ治るのか、どう治療するべきかを悩んでいませんか。ジャンパー膝が治る期間には、個人差があります。

医療機関での正しい治療とケアを行えば、ジャンパー膝の症状は改善できます。

しかし、症状の放置や誤った方法でのリハビリは、回復を遅らせるだけでなく、再発するリスクがあるため、正しい知識と治療を行うことが大切です。

- ジャンパー膝が治る期間

- ジャンパー膝でやってはいけないこと

- ジャンパー膝の改善法

- ジャンパー膝を治したい方からよくある質問

ジャンパー膝の治療でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【結論】ジャンパー膝が治る期間にはバラつきがある!

| 症状の程度 | 回復期間の目安 |

|---|---|

| 軽度 | 1~2カ月程度 |

| 重度 | 2~3カ月以上 |

ジャンパー膝の回復期間は症状の重さによって異なります。軽度の場合はおおよそ1~2カ月程度、重度の場合は2~3カ月以上、症状が改善するまでに時間がかかります。

症状の程度にかかわらず、自己判断はせず、医療機関への受診を受けることが大切です。

軽度の場合|1~2カ月程度

| 改善方法 | 目的 | 具体的な内容 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 安静 | 膝への負担を軽減 | スポーツ活動の一時中止、日常生活での膝への負担軽減 | 過度な安静は筋力低下を招くため、医師と相談しながら期間を決める |

| アイシング | 炎症抑制 | 1回15~20分、1日数回、患部を冷却 | タオルで包む、感覚がなくなったら中止する |

| ストレッチ | 膝周りの柔軟性向上 | 大腿四頭筋、ハムストリングス、大腿筋膜張筋などのストレッチ | 違和感のない範囲でゆっくりと行う、反動をつけない |

| 筋肉トレーニング | 膝周りの筋力強化 | 大腿四頭筋、ハムストリングスなどの筋力トレーニング | 負担をかけずに軽い負荷から始める、正しいフォームで行う |

症状が軽度の場合、改善に1~2カ月程度かかります。主な治療法として、適切な安静とリハビリを行います。

リハビリやストレッチは自己判断せず、医師の指導のもと、段階的に負荷のかからない程度に行いましょう。

重度の場合|2~3カ月以上

| 対処法 | 目的 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 医師の診察と診断 | 正確な状態把握と適切な治療計画 | 整形外科を受診し、MRIや超音波検査などで膝の状態を確認する | 自己判断せず、専門家の指示に従う |

| 保存療法 | 炎症と違和感の軽減、組織の修復促進 | 安静、アイシング、物理療法(電気治療、超音波治療など)、薬物療法(鎮痛薬、湿布など)、リハビリテーション | 自己判断せず、症状に合わせて、医師の指導のもと行う |

| リハビリテーション | 膝周りの筋力強化、柔軟性向上、動作改善 | ストレッチ、筋力トレーニング、バランス訓練、動作指導 | 段階的に負荷を上げていく |

| 運動制限 | 膝への負担軽減、悪化防止 | ジャンプ、ランニング、急な方向転換など、膝に負担のかかる運動を避ける | 運動再開時期や運動の種類は、医師と相談して決める |

| 手術療法 | 保存療法で改善しない場合 | 関節鏡手術などで、炎症を起こしている組織を切除または修復 | 手術後のリハビリも重要 |

症状が重度の場合、改善に2~3カ月以上かかります。また保存療法やリハビリを継続しても改善が見込めない場合は、手術を検討するケースもあります。

手術後の回復期間は、手術方法や個人の状態によって異なるため、自己判断はせず、医師の指示に従いましょう。

早く治すためのジャンパー膝でやってはいけないこと

| やってはいけないこと | 理由 | 具体例 |

|---|---|---|

| 違和感を抱えたまま運動を続ける | 炎症が悪化し、回復が遅れる | 違和感のある状態で、ジャンプやランニングを続けるなど |

| 自己流でストレッチやマッサージをしてしまう | 症状を悪化させる可能性がある | 違和感を我慢して無理なストレッチ、炎症部位を強く揉むなど |

| 長時間の立ち仕事や歩行 | 膝への負担が大きくなり、回復を妨げる | 立ちっぱなしの作業、長距離の歩行 |

| 治癒を自己判断で中断する | 再発のリスクを高める | 違和感が引いたからといって、医師の指示なしに運動を再開する |

| 安静期間を守らない | 炎症が治まらず、回復が遅れる | 医師から指示された安静期間を守らず、運動を行う |

ジャンパー膝を早く治すために、やってはいけないことを把握しておくことが大切です。

やってはいけないことについて、詳しく紹介します。

違和感を抱えたまま運動を続ける

| 症状悪化の要因 | 具体的なリスク | 詳細 |

|---|---|---|

| 炎症の悪化 | 慢性化、治癒遅延 | 運動による継続的な負荷が膝蓋腱の炎症を悪化させ、違和感が長期間続く状態になる |

| 腱の損傷進行 | 部分断裂、完全断裂、手術の必要性 | 炎症の進行により腱の微細な損傷が拡大し、重度の損傷に至るリスクが高まる |

| 違和感の慢性化 | 日常生活への支障 | 我慢して運動を続けることで違和感が慢性化し、日常生活にも影響を及ぼす可能性がある |

| 回復の遅延 | 組織修復の妨げ | 安静期間が不足すると、組織の修復が妨げられ、回復が遅れる |

膝に違和感を抱えたまま運動を継続すると、炎症が悪化する恐れがあります。

医師の診断後、治療で改善が見られたとしても、自己判断で運動を再開すると、症状が再発する可能性があります。

膝に違和感がある場合は運動を中止し、医療機関を受診しましょう。

自己流でストレッチやマッサージをしてしまう

| 悪化の要因 | 具体例 | リスク |

|---|---|---|

| 炎症の悪化 | 炎症部位への過度な刺激(強いマッサージ、無理なストレッチ) | 違和感や炎症の拡大 |

| 腱の損傷進行 | 腱の付着部への強い牽引力や圧迫、無理なストレッチ | 腱の断裂、回復遅延 |

| 誤った運動方向 | 正しい運動方向や負荷を無視した自己流ストレッチやマッサージ | 症状の悪化、回復遅延 |

ジャンパー膝の早期回復を目指す際にストレッチやマッサージを自己流で行なってはいけません。

誤った方法でマッサージを行なってしまうと膝に抱える違和感の増大や、炎症の拡大を引き起こす恐れがあります。(文献1)

ジャンパー膝のストレッチやマッサージは自己判断ではなく、医師の指導のもと行いましょう。

長時間の立ち仕事や歩行

| 要因 | 詳細 | リスク |

|---|---|---|

| 持続的な負荷 | 立ち仕事、歩行による膝蓋腱への反復負荷 | 違和感や炎症の拡大 |

| 血行不良 | 長時間同一姿勢による膝周りの血行阻害 | 組織修復遅延、違和感の慢性化 |

| 筋肉疲労 | 膝周り筋肉の疲労蓄積 | 腱への負担増大、損傷リスク増加 |

長時間の立ち仕事や歩行は、症状回復の妨げになります。とくに同じ姿勢で長時間過ごすと、膝への負担が増大し、膝への違和感や炎症が拡大する恐れがあります。

立ち仕事が多い場合は、座れる業務への変更を職場に相談してみましょう。

治癒を自己判断で中断する

| リスク | 詳細 | 結果 |

|---|---|---|

| 炎症の悪化と慢性化 | 炎症が治まる前に運動を再開 | 慢性的な違和感、運動能力低下 |

| 腱の損傷の進行 | 安静期間を守らない | 腱の断裂、手術のリスク増加 |

| 回復期間の長期化 | 安静期間を守らずに運動を再開 | 症状の再発、回復遅延 |

ジャンパー膝の治療を自己判断で中断すると、症状の再発や回復を遅らせる恐れがあります。

とくに膝蓋腱は、血流が少なく回復に時間がかかる部位であり、医師の指示に従い、継続的な治療とリハビリが行われなければなりません。

違和感や炎症が治ったとしても、一時的なものである可能性が高いため、症状が緩和しても、一度医師に指導を仰ぐようにしましょう。

安静期間を守らない

安静期間を守らないと、症状の悪化や慢性化を引き起こす可能性があります。

膝蓋腱は血流が少なく、回復に時間がかかる部位なので、安静期間を守らず、自己判断で復帰してしまうと、症状が再発する可能性が高いです。

とくに症状が重度の場合、6週間以上の安静が求められることがあります。

また、安静期間を守らずに症状が悪化してしまうと、最終的には手術が必要になる可能性があるので、自己判断での復帰はやめましょう。

ジャンパー膝の改善法

| 改善法 | 詳細 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| RICE処置 | 安静(Rest)冷却(Ice)圧迫(Compression)挙上(Elevation) | 炎症の抑制、違和感の軽減 | 冷却は15~20分を目安に行う、冷やしすぎに注意する |

| リハビリテーション | ストレッチ、筋力トレーニング、物理療法 | 膝周りの柔軟性向上、筋力強化、組織修復促進 | 負荷のかからない範囲で、専門家の指導のもと行う |

| 医療機関での受診 | 医師の診察、診断、治療 | 正確な状態把握、適切な治療計画 | 自己判断せず、専門家の指示に従う |

ジャンパー膝は正しい改善法を行うのが大切です。これから紹介する内容は、自己判断ではなく、医師の指導のもと実践するようにしましょう。

RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)

| 処置 | 詳細 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 安静(Rest) | 運動や活動を中止し、膝への負担を軽減 | 炎症の悪化を防ぎ、組織の修復を促進 | 過度な安静は筋力低下を招くため、医師と相談しながら期間を決める |

| 冷却(Ice) | 1回15~20分、1日数回、患部を冷却 | 炎症と違和感を抑制 | 冷たすぎる場合はタオルで包む、感覚がなくなったら中止 |

| 圧迫(Compression) | 弾性包帯などで患部を圧迫 | 腫れや内出血を抑制 | 締めすぎに注意し、血行を阻害しない |

| 挙上(Elevation) | 膝を心臓より高い位置に挙上 | 腫れや内出血を抑制 | クッションなどを利用し、楽な姿勢で行う |

(文献2)

ジャンパー膝の応急処置として、RICE処置は有効な手段です。RICE処置は、炎症の拡大を防ぎ、膝に対する違和感の軽減に役立ちます。

RICE処置は症状を改善するものではなく、最悪を防ぐための緊急対応です。適切に行うことで進行を抑えられますが、根本的な治療ではないため、必要に応じて医療機関を受診しましょう。(文献2)

リハビリテーション

| リハビリの目的 | 内容 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 筋力バランスの改善 | 大腿四頭筋とハムストリングの筋力を整え、膝蓋腱への負担を軽減 | スクワット・ランジなどの筋力強化エクササイズ |

| 柔軟性の向上 | ストレッチで筋肉や腱の柔軟性を高め、膝蓋腱のストレスを軽減 | 大腿四頭筋やハムストリングのストレッチ |

| 正しい動作の習得 | ジャンプやランニングの正しいフォームを習得し、再発を防ぐ | フォーム指導で膝への負担を最小限にする |

(文献3)

ジャンパー膝は、膝蓋腱への過剰な負荷によって引き起こされるため、リハビリを通して、膝周りの状態を改善させることが大切です。

リハビリでは、膝周りの筋力を強化し、柔軟性を高めることで、膝蓋腱の負担を軽減し、大腿四頭筋とハムストリングのバランスを整えます。

また、リハビリでは一時的な改善ではなく、再発を起こさないように長期的な部分を視野に入れて行います。

リハビリは、自己流ではなく、医師の指導のもと行いましょう。

医療機関での受診

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 保存療法 | 運動制限やストレッチ、消炎鎮痛剤の使用で症状の改善を目指す |

| 物理療法 | 超音波や低周波などの物理的な刺激で、炎症を軽減し組織の修復を促す |

| 再生医療 | 自身の血液から成長因子を抽出後、患部に注入し修復を促進する |

ジャンパー膝の症状は医療機関での受診をしましょう。ジャンパー膝の症状の程度は、状況や症状によって個人差があります。

医療機関で正しい診断を受けることで、適切な治療やリハビリを受けられます。症状の程度に関わらず、医療機関の受診が大切です。

以下の記事では、ジャンパー膝の症状改善に役立つ再生医療について詳しく解説しています。

膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

ジャンパー膝の再発防止策

| 対策 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| アイシング | 運動後や入浴後に膝周りを冷却 | 炎症の抑制、疲労回復促進 |

| 運動メニューの見直し | 運動環境やメニューを調整 | 膝への負担軽減、適切な運動負荷 |

| 膝への負担軽減 | 膝に負担のかかる動作を避ける | 膝蓋腱への負荷軽減、再発防止 |

| 体重管理 | 適正体重を維持 | 膝や、関節への負荷軽減 |

ジャンパー膝の治療は短期的ではなく、再発などを引き起こさない長期的な対策が大切です。

ジャンパー膝の再発を防ぐためには、1つだけでなくすべての対策を継続的に実践しましょう。

運動後や入浴後に膝周りをアイシングする

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 炎症の抑制 | 血流を抑制し、炎症の拡大を防ぐ |

| 違和感の緩和 | 神経の働きを鈍らせ、違和感を軽減する |

| 筋肉のクールダウン | 筋肉の緊張を和らげ、疲労回復を促進する |

| 冷却時間 | 1回15~20分を目安に行う、冷やしすぎに注意 |

| 冷却方法 | 氷嚢や保冷剤をタオルで包み、直接肌に当てない |

| 冷却頻度 | 運動後や入浴後、違和感を感じたときに実施 |

運動や入浴後は、膝周りの血流が増加し、炎症が起こりやすくなります。アイシングは、温度を下げる役割があり、炎症の抑制や疲労回復を促します。

アイシングを行う際は、保冷剤を直接当てるのではなく、タオルなどで包み、凍傷を防ぐように行いましょう。

また予防のためにアイシングだけでなく、合わせて運動前のストレッチや、適切なリハビリも行うのが大前提です。(文献6)

運動環境やメニューを見直す

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 運動環境の改善 | 柔らかい地面で運動、温度・湿度管理を行い、筋肉の柔軟性を保つ |

| 運動メニューの改善 | 運動時間や強度を調整し、膝への負担をコントロールする |

ジャンパー膝を再発させないためには、運動環境やメニューを見直すことが大切です。

固い地面でのトレーニングや、過度な負担のかかるメニューは、筋肉に負担をかけ、炎症を引き起こすリスクがあります。

運動量は医師と相談し、徐々に増やしていきましょう。

膝に負担のかかる動作を避ける

ジャンパー膝の再発を防ぐためには、膝に負担のかかる動作を避けることが大切です。膝蓋腱に過剰なストレスを与えると、炎症を引き起こし、再発する恐れがあります。

ジャンパー膝は炎症が治っていない状態で、無理をすると再発しやすい症状です。

そのため、症状が治っても、自己判断で立ち仕事やスポーツに復帰はせず、医師の指示に従うようにしましょう。

適正体重を維持する

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 適切な運動 | 膝に負担をかけすぎない有酸素運動(ウォーキングや水中運動)を取り入れ、筋力を維持しながら体重を管理する |

| 食事管理 | オメガ3脂肪酸(サバ、イワシ、サーモンなど)や、抗酸化作用のある野菜(トマト、ブロッコリー、ほうれん草など)を積極的に取り入れる |

(文献7)

ジャンパー膝の再発を防止するには、適正体重の維持が大切です。歩く際に膝にかかる負荷は体重の約3倍と言われています。そのため、1kg体重が増えるだけで、膝への負担が約3kg増加します。

極端な体重増加を起こさないように、運動不足や不摂生は控え、適切な体重管理を心がけましょう。

バランスの良い食事と膝に負担の少ない運動を取り入れることが、ジャンパー膝を再発させない上で大切です。

ジャンパー膝の回復期間を知り悪化を防ぐことが大切

ジャンパー膝は回復期間を知り、悪化を防ぐことが大切です。ジャンパー膝は軽度であれば、おおよそ1~2カ月程度で改善に向かいますが、重度の場合、手術が必要になるケースもあります。

ジャンパー膝の症状に対して、手術を行うことに抵抗がある方は、当院リペアセルクリニック」にご相談ください。

手術を必要としない、再生医療を活用し、膝への回復を促します。ジャンパー膝の症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にお問い合わせください。

ジャンパー膝を治したい方からよくある質問

ジャンパー膝は自然に治りますか?

ジャンパー膝の症状が自然に治ることはありません。適切な治療をしないと症状が慢性化し、悪化する可能性があります。

症状が軽度でも、医療機関を受診しましょう。

ジャンパー膝になったときにお風呂は入っても良いですか?

湯船に長時間浸かるのは控えましょう。湯船に長時間浸かることで、血行が促進され、炎症が悪化する恐れがあります。

湯船に浸かる場合は熱いお湯は避け、38~40℃のぬるめのお湯に15~20分程度浸かるようにします。

また、違和感がある場合は、無理に入浴せず、安静にしましょう。

ジャンパー膝にサポーターは有効ですか?

サポーターの使用は、再発予防には有効です。しかし、根本的な治療にはなり得ない部分は認識しておく必要があります。

また、サポーターは自分の膝に合うサイズや、正しい装着方法で実践しないと効果が得られません。

自分に合うサポーターがわからない方は、医師に相談し、選ぶようにしましょう。

ジャンパー膝は何科を受診すれば良いですか?

整形外科(スポーツ整形外科やスポーツ医学科)の受診が適切です。

整形外科(スポーツ整形外科やスポーツ医学科)では、画像診断(MRIや超音波検査)を用いて腱の状態を詳細に評価し、患者に合わせた治療計画を提供します。

参考文献

「運動器疾患とスポーツ外傷・障害」『膝蓋腱炎(ジャンパー膝)』(1)pp.1-2

https://jsoa.or.jp/content/images/2023/05/vol.1_%E8%86%9D%E8%93%8B%E8%85%B1%E7%82%8E.pdf(最終アクセス:2025年3月14日)

一般社団法人 日本臨床整形外科学会事務局「スポーツでケガをしたら、どうすれば良いの?」一般社団法人 日本臨床整形外科学会

原 賢二.「ジャンパー膝の機能的評価と鍼治療の効果に関する 研究」『TulipsR』, pp.1-193, 2013年

https://files.core.ac.uk/download/pdf/56658805.pdf(最終アクセス:2025年3月14日)

綾田 練ほか.「ジャンパー膝に対する運動後のアイシングの効果」『体力科学』, pp.1-6, 2007年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/56/1/56_1_125/_pdf(最終アクセス:2025年3月14日)

塩田 真史.「Osgood-Schlatter 病の病態と治療 発症から復帰までの現状と今後の課題」『日本アスレティックトレーニング学会誌』4(1), pp.1-6, 2018年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsatj/4/1/4_29/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年3月14日)

一般社団法人 千葉市医師会「運動時の膝の痛み「ジャンパー膝」かも?」一般社団法人 千葉市医師会, 2023年7月11日

https://www.chiba-city-med.or.jp/column/155.html#top(最終アクセス:2025年3月14日)

独立行政法人日本スポーツ振興センター,ハイパフォーマンススポーツセンター「ハイパフォーマンスを発揮して勝つ!アスリートのためのトータルコンディショニングハンドブック」2024年

https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/Portals/0/resources/hpsc/TCRP/handbook.pdf(最終アクセス:2025年3月14日)