- ひざ関節

- オスグッドシュラッター病

【医師監修】オスグッドとは|原因・治し方・予防法を解説

「膝の下が痛む」

「正座やジャンプ時に違和感がある」

走ったりジャンプした後に膝の下が痛む場合、成長期特有のオスグッド病の可能性があります。オスグッドは安静やストレッチ、リハビリで多くは改善します。放置せず、痛みが続く場合は整形外科を受診しましょう。

本記事では、現役医師がオスグッドの原因・症状・治療法から、再発予防法までをわかりやすく解説します。記事の最後には、オスグッドについてよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

オスグッドについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

オスグッドとは

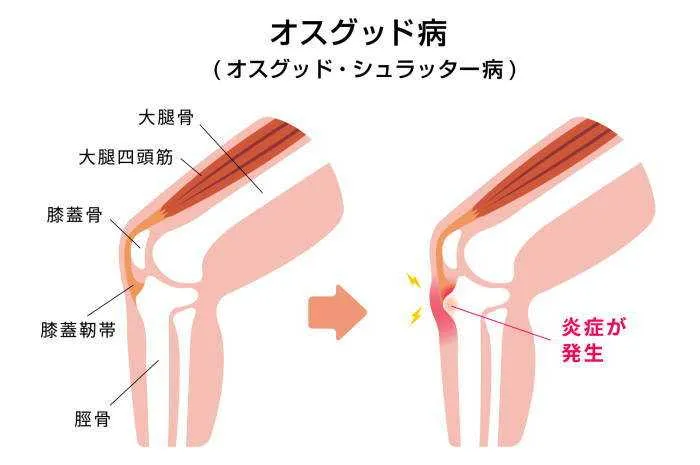

オスグッド(オスグッド・シュラッター病)は、膝蓋骨の下に位置する脛骨粗面と呼ばれる部位に炎症や隆起が生じる疾患です。成長期の子どもに多く見られ、膝下の骨が突出して違和感や圧痛を伴うのが特徴です。(文献1)

原因は、ジャンプやダッシュなどの繰り返し動作により、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が脛骨を強く引っ張ることです。

成長期は骨が未熟で筋肉や靭帯とのバランスが崩れやすく、この牽引力が炎症を引き起こします。とくにサッカーやバスケットボール、バレーボールなどの競技で発症しやすい傾向があります。

多くは成長とともに自然に改善しますが、痛みを我慢して運動を続けると慢性化することもあるため、早期の対応が大切です。

オスグッドが発症しやすい年齢

オスグッド病は、成長期にみられる代表的な膝のスポーツ障害で、脛骨粗面が未成熟な時期に発症しやすいことが複数の研究で報告されています。一般的な教科書・レビューによると、男子で10〜15歳前後、女子で8〜13歳前後に多くみられます。(文献2)

また、男子12〜15歳の発症率が最も高いとする報告もあり、思春期にスポーツ活動を行う青年では、前面膝部痛の主要な原因のひとつとされる疾患です。(文献3)

さらに、後方調査研究では9〜15歳の男女で有病率約12%、スポーツを行う群では21%に達するとの報告もあります。(文献4)

加えて、成長スパート期(ピーク身長速度)の前後6カ月は発症リスクが高く、骨の成熟が未熟であるほど牽引ストレスの影響を受けやすいとされます。(文献4)

オスグッドと成長期(身長)の関係性

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発症年齢 | 主に10〜15歳の成長期 |

| 成長期の特徴 | 身長の急激な伸びによる成長板の活発な発育 |

| 骨の状態 | 柔らかく未成熟な骨構造 |

| 発症要因 | 筋肉や腱の成長が骨の成長に追いつかないアンバランス |

| 牽引に関与する筋 | 太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)による脛骨粗面の強い牽引 |

| 病態 | 脛骨粗面への牽引による炎症や微細な剥離 |

| 身長への影響 | 成長阻害の医学的根拠なし |

| 自然治癒の時期 | 成長板が閉じて骨が硬くなる思春期後半 |

| 誤解 | オスグッドが原因で身長が止まるという根拠のない噂 |

| 改善の条件 | 適切な治療と休養の継続 |

(文献2)

オスグッドは膝下の脛骨粗面に生じる局所的な炎症であり、骨全体の成長を妨げることはなく、身長の伸びにも直接関係しない疾患です。

ただし、成長期の急激な身長の伸びと発症時期が重なりやすいため、オスグッドによって身長が止まると誤解されることがあります。実際には、痛みにより運動量が一時的に減少し、骨への刺激が減ることで成長に間接的な影響を及ぼす可能性がある程度です。

適切な治療と休養を行えば、成長への影響はほとんどなく、身長の伸びも通常通り進行します。

以下の記事では、オスグッドと身長の関係性について詳しく解説しています。

オスグッドの症状

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 膝下部の腫れや骨の突出 | 膝蓋骨のすぐ下にある脛骨粗面の盛り上がりや腫れの出現。骨の一部が突き出たように見える状態。触れると硬く感じる膨隆 |

| 運動時・運動後の症状 | ジャンプやダッシュなど膝を曲げ伸ばす運動で起こる膝下の違和感。練習後の重だるさや張り感の持続。無理をすると症状の悪化 |

| 圧痛や触診時の違和感 | 指で押した際に感じる局所的な敏感反応。周囲の緊張や筋の硬さによる圧迫感。診察時に確認される特徴的な反応 |

オスグッドの主な症状は、膝下の脛骨粗面に生じる隆起と痛み、腫れ、熱感などです。多くの場合は片脚に発症し、膝を動かす際に痛みが強く、安静時には軽減します。

成長期には骨の成長に筋肉の発達が追いつかず、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)から脛骨粗面への牽引が強まることで炎症が起こります。柔らかい成長期の骨に繰り返し負荷がかかると、軟骨の一部が剥離し、疼痛や腫脹を伴うのが特徴です。

以下の記事では、ジャンパー膝とオスグッドの違いについて詳しく解説しています。

膝下部の腫れや骨の突出

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 脛骨粗面部(成長軟骨部)の炎症と過剰な牽引力 | 成長期の未成熟な脛骨粗面への繰り返しの牽引刺激。付着部での微細損傷と炎症反応の発生。炎症による軟部組織の浮腫と膝下のふくらみの形成 |

| 骨軟骨部への骨化反応・骨片形成による突出 | 慢性的な炎症や刺激による骨化反応の亢進。骨片形成や硬化による骨表面の突出。触診で認めるこぶ状の隆起 |

| 成長期特有の軟らかい骨構造ゆえの影響 | 骨化途上の軟骨組織を含む脛骨粗面の構造的脆弱性。繰り返しの牽引ストレスによる軟骨や骨端部の微細損傷と変形の発生 |

(文献5)

オスグッドでは、膝下の脛骨粗面が炎症を起こし、腫れや骨の隆起が現れます。

これは、成長期の柔らかい骨に脛骨粗面の牽引力が繰り返し加わることで炎症や浮腫が生じるためです。炎症が長引くと、骨化反応や骨片形成によって硬いこぶ状の膨らみが残ることがありますが、適切な安静と治療で多くは自然に改善します。

運動時・運動後の症状

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 膝下(脛骨粗面)の痛み・不快感の増悪 | 膝の繰り返し動作による牽引刺激と成長軟骨部の炎症反応 |

| 腫れ・浮腫の増強 | 運動刺激による軟部組織の炎症と水分貯留 |

| 押すと響くような痛み(圧痛・触診痛) | 脛骨粗面への圧迫刺激と炎症部位の過敏化 |

| 筋緊張・筋肉の張り感 | 大腿四頭筋やハムストリングスの過緊張と牽引力の増加 |

| 動作制限(屈伸・ジャンプ・階段昇降の困難) | 炎症や腫れによる膝関節の可動域制限 |

オスグッドは、膝に負担のかかる動作で膝下に痛みや張りが生じ、練習量が多い時期に悪化しやすい疾患です。

痛みがあっても我慢して運動を続けてしまうケースがよく見られますが、これは炎症を長引かせ、回復を遅らせる原因となります。少しでも違和感があれば、無理をせず早めに整形外科を受診しましょう。

圧痛や触診時の違和感

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 腱付着部の炎症・浮腫 | 繰り返しの牽引刺激による骨接合部の炎症反応と局所の浮腫形成 |

| 骨軟骨部・成長線部の脆弱性 | 未成熟な骨・軟骨構造による牽引ストレスへの弱さと微細損傷の発生 |

| 骨片分離・骨隆起の刺激 | 炎症や牽引による骨片形成や隆起が周囲組織を刺激する状態 |

| 血流増加・神経過敏化 | 炎症による血流の亢進と神経感受性の上昇による刺激過敏 |

オスグッドでは、膝下の脛骨粗面を押すとズーンと響くような違和感や痛みが生じ、腫れや熱感を伴い、膝の屈伸や正座が困難になります。

圧痛は診断の重要な所見であり、整形外科では押圧による痛みの反応や腫れの範囲を確認します。無理な押圧やマッサージは症状を悪化させるため、自己判断を避けて医師の指導を受けることが重要です。

オスグッドの原因

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 成長期の骨と筋肉のアンバランス | 骨の急速な成長に筋肉の伸びが追いつかず、膝下への牽引ストレスが増加する状態 |

| 運動による過度な負担 | ジャンプやダッシュなどの繰り返し動作による脛骨粗面への過剰な牽引刺激 |

| 姿勢や身体のバランスの崩れ | 猫背や反り腰、筋力の左右差などによる下肢アライメント不良と膝への負担集中 |

| 栄養バランスの乱れ | 成長期に必要なカルシウム・ビタミンD・たんぱく質の不足による骨・筋肉の発達不均衡 |

オスグッドは、成長期における骨と筋肉の発達のアンバランスに、運動による過度な負担が加わることで発症します。

急速に成長する骨に筋肉の伸びが追いつかず、膝下の脛骨粗面に強い牽引力がかかることが主な原因です。

さらに、猫背や反り腰などの姿勢不良、筋力の左右差、栄養バランスの乱れもリスクを高めます。適切な休養と身体の使い方の見直しが予防に重要です。

以下の記事では、膝が痛い時に疑われる病気を一覧で詳しく解説しています。

成長期の骨と筋肉のアンバランス

成長期(10〜15歳頃)には、骨の成長が筋肉や腱の発達より速く進むことでバランスが崩れ、柔らかい成長軟骨(脛骨粗面など)が大腿四頭筋の牽引によって炎症や損傷を起こしやすくなります。

さらに、筋肉の硬化や柔軟性の低下、繰り返されるジャンプやダッシュ、不適切なフォームなどが膝下への負担を増大させ、オスグッドの発症を招きます。

骨と筋肉の成長差による牽引ストレスが成長期特有の膝痛の主因とされており、日頃からのストレッチや身体のケアが予防に不可欠です。

運動による過度な負担

成長期には、骨の成長が筋肉や腱の発達より速く進むことでバランスが崩れ、膝下(脛骨粗面)への牽引力が強まります。

大腿四頭筋の柔軟性低下により膝下の軟骨部に負担がかかり、未成熟な脛骨粗面が繰り返す膝の屈伸動作で損傷しやすくなります。不適切なフォーム、姿勢不良、休養不足、硬い地面での運動も症状を悪化させる要因です。

姿勢や身体のバランスの崩れ

姿勢の乱れや身体のバランスの崩れは、オスグッドの発症や悪化の要因です。体幹の筋力が低下して姿勢が不安定になると膝への負担が増え、骨盤が後ろに傾いたり関節の位置関係が崩れたりすると、膝前面へのストレスが強まります。

大腿四頭筋やハムストリングスの柔軟性が低下したり、筋力のバランスが崩れたりすると、膝下への引っ張る力が高まります。

ジャンプや着地で姿勢が崩れ膝が内側に入ると捻れの負担が生じるため、体幹や下肢の筋力・柔軟性を整えることがオスグッドの予防と再発防止に欠かせません。

栄養バランスの乱れ

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 骨や軟骨の発育不良 | カルシウム・ビタミンD・マグネシウム不足による骨・軟骨の発育障害、脛骨粗面の脆弱化 |

| 筋肉の修復遅延 | タンパク質不足による筋肉の硬化・柔軟性低下、脛骨粗面への過剰な牽引力 |

| 体力・回復力の低下 | ビタミン・鉄分不足による全身疲労・回復遅延、膝周囲組織の炎症や損傷 |

| タンパク質の劣化(糖化) | 糖質過多によるタンパク質機能の低下、筋力低下・骨の脆弱化 |

| 成長期のエネルギー不足 | 栄養偏りによる発育スピードと回復力の不均衡、骨・筋肉への過剰負荷 |

栄養不足は骨を脆くし、オスグッドのリスクを高めます。カルシウム、たんぱく質、ビタミンDの不足は骨の強度を低下させ、膝下の炎症を起こしやすくします。

成長期は過度な食事制限や偏食を避け、発育と運動量に合った栄養摂取を心がけましょう。

オスグッドの検査方法

| 検査項目 | 内容 |

| 問診・触診 | 年齢・スポーツ歴・症状を確認し、脛骨粗面の圧痛・腫れ・隆起を評価 |

| X線検査 | 脛骨粗面の形状・骨皮質の不整・剥離骨片の有無を確認し、進行度を把握 |

| 超音波検査(エコー) | 炎症・腱の肥厚・滑液包の腫れ・骨の突出を観察 |

| MRI検査 | 靭帯・軟部組織・骨端軟骨の損傷や炎症を詳細に評価し、他疾患との鑑別に有用 |

オスグッドは、問診・視診・触診で膝下の隆起や圧痛を確認し、必要に応じて画像検査を行います。X線では脛骨粗面の分節化、骨片、骨皮質不整などを評価し、症状が強い場合や鑑別が必要な際には、超音波検査やMRI検査で軟部組織の炎症を詳細に評価します。

オスグッドの治し方(治療法)

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 保存療法 | 運動量の制限や休養による膝への負担軽減。ストレッチや筋力バランスの改善による牽引力の抑制。患部の冷却やサポーター使用による炎症の鎮静化 |

| 薬物療法 | 消炎鎮痛薬による炎症の抑制。腫れや違和感の軽減を目的とした短期投与。外用薬による局所症状の緩和 |

| 手術療法 | 重症例での突出骨片や腱付着部の調整。慢性化に伴う骨片除去や再固定 |

| 再生医療 | 自己血由来因子や細胞治療による骨・腱組織の修復促進。損傷部位の再生による機能回復の支援 |

オスグッドの治療は、症状に応じて段階的に行い、初期は運動制限やストレッチ、アイシングで膝への負荷を軽減します。

痛みが強い場合は消炎鎮痛薬の内服や外用で炎症を抑え、保存療法で改善しない重症例では骨片除去などの外科的治療を行います。

近年はPRP(多血小板血漿)療法などの再生医療も導入され、組織修復と早期回復が期待されますが、対応できる医療機関は限られるため、医師への相談が必要です。

保存療法

| 対処法 | 詳細 |

|---|---|

| 運動制限・活動調整 | ジャンプ、ダッシュ、屈伸など痛みを誘発する動作の制限。運動頻度や強度の調整による付着部への刺激軽減と回復促進 |

| アイシング(冷却療法)・RICE法 | 運動後の炎症や腫れを抑えるために患部を冷却する標準的治療。初期は1~2時間おきに1日数回の実施が推奨。炎症部位の鎮静と疼痛緩和に有効 |

| 理学療法・ストレッチ・筋力強化 | 大腿四頭筋やハムストリングスの柔軟性改善と筋力強化。牽引応力の軽減による再発防止と症状改善 |

| サポーター・テーピング・膝保護具 | 脛骨粗面への負荷軽減を目的とした補助具の使用。疼痛緩和と関節安定性の維持。運動時や復帰期のサポート |

保存療法はオスグッド病治療の基本であり、膝への負担を減らして炎症の悪化を防ぎ、自然治癒を促します。アイシングで炎症を抑え、ストレッチや理学療法で筋肉の柔軟性を高めます。

電気治療や温熱療法による血流改善、テーピングやサポーターによる負担軽減も有効です。継続的なリハビリで筋力バランスを整え、再発を予防します。

ある報告では、保存療法で約1年後に90%近くが臨床的改善を示したとされています。(文献6)

薬物療法

| 効果・目的 | 詳細 |

| 炎症と痛みの軽減 | 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による炎症抑制と疼痛緩和 |

| 急性期の症状緩和 | 痛みの強い時期における症状悪化の防止と早期回復の促進 |

| 保存療法の補助 | 休息やストレッチと併用による疼痛コントロールと生活の質の向上 |

| 注射療法による局所治療 | 痛みの部位への薬剤注入による即効的な炎症軽減と慢性化防止 |

症状が強い場合には、整形外科で消炎鎮痛薬が処方され、痛みや炎症を抑えることでリハビリやストレッチを進めやすくします。

湿布薬や塗り薬が併用されることもありますが、市販薬を自己判断で長期間使用すると治癒が遅れる可能性があるため注意が必要です。薬物療法はあくまで補助的な手段であり、根本的な改善には運動量の調整と身体のケアが欠かせません。

手術療法

オスグッド病の手術療法は、運動制限やリハビリ、薬物療法などの保存療法で十分な改善が得られない重症例に対して検討されます。脛骨粗面の骨片が遊離して周囲組織を刺激し、強い痛みや日常生活への支障が続く場合が主な適応です。

代表的な手術法には、剥離した骨片を除去する骨片摘出術と、突出した骨を削って形状を整える骨切り術があります。

多くの報告で手術後は疼痛の軽減と高いスポーツ復帰率が示されており、6症例の報告では平均21週6日後に全例が競技復帰を果たし、術後評価も良好でした。(文献7)

さらに、長期経過観察の研究でも成績は良好で、疼痛残存例や再手術例は少数とされています。(文献8)

合併症は比較的少なく、軽度なものや修正治療を要する例が一部報告されています。(文献8)手術療法は最終的な治療手段であり、症状や生活状況に応じた慎重な検討が重要です。

再生医療

オスグッドの症状に対して、再生医療では、患者自身の血液成分を利用して組織修復を促します。PRP療法は、血小板に含まれる成長因子を患部へ注入する方法です。軟骨や腱の修復が促進され、炎症と疼痛が軽減します。保存療法との併用により、治療期間の短縮も見込めます。

自己血を使用するため副作用リスクは低いのが特徴です。ただし骨の成長自体を促す治療ではないため、医師による適応判断が欠かせません。

以下の記事では、再生医療について詳しく解説しています。

【関連記事】

オスグッドの予防方法

| 予防方法 | 詳細 |

|---|---|

| ストレッチとウォーミングアップの習慣化 | 筋肉や腱の柔軟性維持による膝への牽引力軽減。大腿四頭筋やハムストリングス中心のストレッチ継続と血流促進による損傷予防 |

| 正しいフォームでの運動実践 | 膝への過度な負担を防ぐ動作習得。姿勢や着地動作の改善による関節への衝撃分散と再発防止 |

| 運動量と休養のバランス調整 | 過度な練習の抑制と適切な休息の確保による炎症防止。成長期に合わせた運動量管理による回復促進 |

| 適切な栄養バランスを意識する | カルシウム、たんぱく質、ビタミンDの摂取による骨・筋肉の発育促進。エネルギー不足防止による疲労耐性向上 |

オスグッドは成長期に多く見られますが、日常のケアと生活習慣の工夫で予防が期待できます。運動前後のストレッチと正しいフォームの習得により、膝への負担を軽減できます。

また、運動量と休養のバランスを整え、カルシウムやたんぱく質、ビタミンDを含む食事を心がけることが大切です。こうした基本的な取り組みの積み重ねが、再発予防と健康な成長につながります。

ストレッチとウォーミングアップの習慣化

| 効果・目的 | 詳細 |

|---|---|

| 筋肉の柔軟性を高める | 成長期の筋肉や腱の硬化を防ぎ、大腿四頭筋・ハムストリングス・股関節周囲の柔軟性を向上させることで膝への牽引力を軽減 |

| 血流促進と筋肉のウォームアップ | 運動前の体温上昇と血流促進による筋肉の弾力性・可動域向上。急激な負荷の抑制と発症リスクの低減 |

| ケガの予防とパフォーマンス向上 | 筋肉の硬さやアンバランスの改善による正しい動作の習得。膝への過剰な負担や不良動作の防止 |

| 再発予防 | 成長期の柔軟性維持による再発防止。身長の急激な伸びに合わせたストレッチ頻度の調整 |

| 痛みの悪化防止の注意点 | 無理なストレッチの回避と痛みの確認。強い痛み時の中止と医師への相談 |

運動前後のストレッチは、筋肉や腱の柔軟性を保ち、膝への負担を軽減します。とくに大腿四頭筋(太もも前側)や下腿三頭筋(ふくらはぎ)のストレッチが大切です。

ウォーミングアップで血流を促してから本格的な運動を開始することで、筋肉の硬化を防ぎます。日常的な柔軟体操の継続も、再発予防に有効です。

以下の記事では、オスグッドにおけるストレッチの方法を詳しく解説しています。

正しいフォームでの運動実践

| 効果・目的 | 詳細 |

|---|---|

| 膝への負担軽減 | 膝がつま先より前に出る、内側に入るなどの誤った動作の防止。正しい屈曲角度の維持による脛骨粗面への牽引力の調整と膝関節への負担軽減 |

| 怪我のリスク低減 | 姿勢の安定による膝・腰・股関節の保護。関節全体の安定性向上による捻挫やスポーツ障害の予防 |

| スポーツパフォーマンスの向上 | 正しい姿勢の習得による動作効率と俊敏性の向上 |

| 運動の習慣化と自己管理 | 指導者やトレーナーによるフォーム確認と修正。動画記録による動作改善と運動習慣の定着 |

姿勢や動作の癖は膝下への負担を増やし、オスグッド病の発症リスクを高めます。医師の指導を受けて正しい身体の使い方を身につけることが大切です。

膝をつま先より前に出さず、脚を肩幅に保ち、腰とつま先の向きを整えることで膝への負担を分散できます。正しいフォームを意識することは、成長期の膝を守り、オスグッド病の予防と再発防止に有効です。

運動量と休養のバランス調整

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 痛みのレベルに応じた運動量調整 | 軽度の痛み時は運動継続、中等度の痛み時はジャンプやダッシュを控える部分休養、強い痛み時は休養による安静確保 |

| 無理な運動継続のリスク | 痛みを我慢した運動による炎症悪化と回復遅延。休養期間延長と競技復帰遅延のリスク増加 |

| 休養中の身体機能維持トレーニング | 体幹・股関節周囲の筋力維持。上半身運動や水中運動による心肺機能の保持と回復促進 |

| 適切な休養の重要性 | 睡眠と休息による疲労回復。ストレッチやアイシングによる炎症抑制と筋肉・関節の回復促進 |

| 段階的復帰のすすめ | 症状軽減後の運動負荷の漸増による再発防止。スポーツ復帰とパフォーマンス維持の両立 |

成長期の子どもは休まず運動を続けてしまいがちですが、身体は休養によって回復し発達します。休養日を設けることで、疲労をためないことが予防の基本です。

休養をトレーニングの一部と考え、身体を整える時間の確保が大切です。オスグッドの回復には、痛みに合わせた運動制限と十分な休養が欠かせず、無理のない運動調整と段階的な復帰が再発防止と早期回復につながります。

以下の記事では、オスグッドのテーピングについて詳しく解説しています。

適切な栄養バランスを意識する

オスグッドの予防と改善には、骨や筋肉、軟骨の成長と修復を支える栄養バランスが欠かせません。成長期はコラーゲンの材料となるタンパク質をはじめ、骨を強くするカルシウムや、筋肉代謝を助けるビタミンB群、鉄分、マグネシウムなどを十分に摂ることが大切です。

糖質のとり過ぎはタンパク質を劣化させ、筋肉や骨を弱くする原因になるため注意が必要です。バランスの良い食事は疲労回復と治癒を促し、必要に応じてプロテインなどで補うのも効果的です。良質な睡眠と規則正しい生活が回復と再発予防を支えます。

オスグッドで気をつけるべきポイント

| 気をつけるべきポイント | 詳細 |

|---|---|

| 痛みを我慢せず安静にする | 痛みは炎症や損傷のサインであり、無理をせず運動を休止し、安静と冷却で回復を促す |

| 自己流ではなく適切な方法でストレッチを実践する | 誤ったストレッチは悪化の原因となるため、医師の指導のもとで正しい方法と強度で行う |

| 栄養と休養のバランスを整える | 骨や筋肉の修復には栄養と睡眠が不可欠であり、疲労をためず自然な回復力を高める |

| 心身のサポートを意識する | 焦りや不安を軽減し、家族や指導者の励ましによって前向きに治療を続けることが大切 |

痛みは身体からのサインであり、無理をせず安静にして冷やすことが回復において重要です。ストレッチは自己流を避け、医師の指導のもとで正しく行いましょう。

栄養と睡眠を十分にとり、疲労をためないことも大切です。さらに、焦りや不安を抱えず、家族や指導者の支えを受けながら前向きに治療に取り組むことが大切です。

痛みを我慢せず安静にする

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 痛みを放置しない重要性 | 骨端軟骨の炎症や微小剥離による痛みの悪化防止。炎症の慢性化や安静時痛への進行予防 |

| 安静の徹底が症状改善に不可欠 | 膝への負担軽減と炎症鎮静化。強い痛み時の運動制限とアイシング併用による回復促進 |

| 長期間の我慢や放置は危険 | 骨隆起や形状異常の残存、成人後の遺残痛のリスク。膝以外の関節への二次的障害の発生防止 |

| 早期対処が将来の膝の健康を守る | 初期段階でのケアによる慢性化防止。早期回復・日常生活への復帰 |

痛みは身体からの重要なサインです。無理に運動を続けると炎症が悪化し、治癒が遅れる原因になります。

症状が現れたら運動を中止し、整形外科で診察を受けましょう。適切な安静とアイシングで炎症を抑えることが欠かせません。オスグッド病では痛みを我慢せず、早期に対応することが大切です。

自己流ではなく適切な方法でストレッチを実践する

オスグッドにおけるストレッチは、症状の悪化を防ぎ回復を促すために、自己流ではなく正しい方法で行いましょう。ストレッチは身体が温まった運動後や入浴後に行い、筋肉を無理なく伸ばすことが効果的です。

とくに、痛みを我慢して行うのは逆効果であり、筋肉が気持ち良いと感じる範囲で20〜30秒間キープし、徐々に柔軟性を高めていくのが理想です。

呼吸を止めずにゆっくり行い、大腿四頭筋やハムストリングス、股関節周囲など関係する筋群をバランスよく伸ばしましょう。急性期の強い痛みがある時期はストレッチを避け、医師や専門家の指導を受けながら、回復段階に合わせて実践します。

栄養と休養のバランスを整える

オスグッドの予防と回復には、栄養と休養のバランスが欠かせません。成長期の骨や筋肉、軟骨の発達と修復を支えるためには、タンパク質、カルシウム、ビタミンD、ミネラルをバランスよく摂ることが大切です。

糖質の摂りすぎはタンパク質の質を下げ、筋肉や骨を弱くするため注意しましょう。休養は成長ホルモンの分泌と修復を促す働きがあり、身体は睡眠中に疲労回復や組織の修復を行います。6~8時間の睡眠を目安に、生活リズムを整えましょう。

運動後は栄養補給と休養をうまく組み合わせることで、回復を助け、症状の軽減や再発防止につながります。

心身のサポートを意識する

オスグッドの治療には、身体だけでなく心の支えも大切です。成長期の子どもは痛みや運動制限によって不安を感じやすく、ストレスが症状を悪化させることがあります。

親や指導者は子どもの気持ちに寄り添い、励ましやわかりやすい説明でリハビリや治療を継続できる環境作りが欠かせません。

十分な休養と栄養を確保し、痛みを抑えながら運動を続けられるような工夫も必要です。無理のない運動と心のケアが、子どもの回復を支えます。

オスグッドを理解して適切な対策を講じよう

オスグッド病は成長期によくみられる膝の障害ですが、適切に対応をすれば回復が見込めます。症状の程度に合わせたケアを行うことが悪化を防ぐポイントです。

医療機関で適切な診断を受け、無理をせず身体を休めつつ、ストレッチ・栄養管理・休養を心がけることが再発防止と健康な成長につながります。

オスグッドについてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、オスグッドの損傷部位に対して再生医療を用いた治療を行っています。再生医療は、脛骨粗面付着部から脛骨粗面にかけての炎症や微細な損傷など、治りにくい症状に対して有効な治療法です。

PRP(多血小板血漿)などの生体由来製剤を用い、成長因子の働きで炎症を抑え、組織の修復を促します。すべての症例に適応するわけではありませんが、症状や状態に応じて選択される治療法のひとつです。

ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

オスグッドに関するよくある質問

オスグッドを早く治す方法はありますか?

オスグッドを早く治す特別な方法はなく、最も重要なのは安静にすることです。主な原因は大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)の使いすぎであり、筋肉を休ませることが回復への近道です。軽いストレッチは回復を助ける効果があり、大腿四頭筋をやさしく伸ばすことで筋肉をほぐし、膝への負担を軽減できます。

オスグッドの治療法には「再生医療」の選択肢もあります。

再生医療の「PRP療法(多血小板血漿療法)」は、患者様自身の血液から血小板を濃縮した液体を患部に注射する治療法です。

詳しい治療法については、当院「リペアセルクリニック」の無料のメール相談にてお気軽にお問い合わせください。

以下の記事では、オスグッドの治療法について詳しく解説しています。

オスグッドによる膝の出っ張りは大人になったら治りますか?

オスグッドによる膝の出っ張りは、大人になっても残る場合があります。

また、まれにその部分を押すと痛みが出たり、運動中に違和感を覚えたりするケースもあります。

出っ張りや痛みが気になるときは、治療によって緩和を目指す方法もありますので、専門の医師に相談しましょう。

以下の記事では、大人のオスグッドについてい詳しく解説しています。

オスグッドは整形外科と接骨院どちらを受診すべきですか?

初期診断や治療方針の決定には整形外科の受診が適切です。X線などの画像検査で状態を確認し、必要に応じてリハビリを行います。

オスグッドに対してサプリメントは効果ありますか?

オスグッドに対するサプリメントの効果について、現時点で十分な医学的証拠はありません。

ただし、栄養学的研究では、アミノ酸、ビタミンC、ビタミンD、亜鉛、銅などが腱や靱帯、結合組織の修復や維持に関与する可能性が指摘されています。(文献9)

とくに、コラーゲンペプチドとビタミンCの併用は腱修復を促す補助的効果が期待される報告もあります。(文献10)

参考文献

(文献1)

オスグッド病|スポーツ損傷シリーズ

(文献2)

Osgood-Schlatter Disease|National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information

(文献3)

Osgood-Schlatter disease: a 2020 update of a common knee condition in children|PubMed

(文献4)

Incidence and management of Osgood–Schlatter disease in general practice: retrospective cohort study|PMC PubMed Central

(文献5)

Apophysitis of the Tibial Tuberosity (Osgood-Schlatter Disease): A Review|PMC PubMed Central

(文献6)

Osgood-Schlatter Disease: Appearance, Diagnosis and Treatment: A Narrative Review|Healthcare (Basel)

(文献7)

Surgical Treatment Outcomes of Unresolved Osgood-Schlatter Disease in Adolescent Athletes|PMC PubMed Central

(文献8)

Long-term outcome after surgical treatment of unresolved osgood-schlatter disease in young men: surgical technique|PubMed

(文献9)

Nutritional research may be useful in treating tendon injuries|PubMed

(文献10)

The impact of nutrition on tendon health and tendinopathy: a systematic review|J Int Soc Sports Nutr

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性