- 健康・美容

ロコトレの効果とは?脚力・バランス感覚が変わる理由と継続のコツ

年齢とともに、歩く・立つといった「体を動かす力」が衰えていくことがあります。

こうした状態を「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」または「ロコモ」と呼びます。

進行すると寝たきりになるなど、要支援・要介護のリスクが高まることもあり、適切な運動による予防・改善が必要です。

この記事では、ロコモを予防するための基本トレーニング「ロコトレ」の効果や、毎日続けるコツをわかりやすく解説します。

目次

ロコトレを続けることで得られる効果とは?

ロコトレを継続することで、脚力やバランス感覚が向上し、転倒のリスクを減らすことができます。

高齢者にとって、日常生活の中で「つまずく」「よろける」といった小さな不安を減らし、健康寿命をのばすことにもつながります。

また、下半身の筋力を鍛えることで歩行が安定し、階段の昇り降りや買い物などの外出もラクになります。

ロコトレは特別な道具や広いスペースがなくても取り組める運動です。

無理なく続けられる習慣として、適度な運動習慣は自律神経のバランスを整え、心身ともに元気を保てます。

ロコモティブシンドロームのチェック項目は以下の記事でご確認ください。

ロコモ予防だけじゃない!全身にうれしい変化

ロコトレはロコモ(運動器症候群)の予防に効果的なだけではありません。

以下のような変化が期待できます。

- 血流が促進され、冷えやむくみが改善する

- 下半身の筋力強化と同時に代謝が上がり、太りにくい体になる

- 心肺機能がサポートされ、疲れにくくなる

体の変化だけでなく、気持ちが前向きになった、よく眠れるようになったという声もあり、心身ともにプラスの効果が期待できます。

ロコモ予防については、以下の記事もご覧ください。

筋力・柔軟性・姿勢の改善につながる理由

ロコトレに含まれる「片脚立ち」や「スクワット」といった基本的な動きは、下半身の主要な筋肉を効率よく使うことで筋力の維持・向上につながります。

とくに、太ももやお尻、体幹の筋肉が鍛えられることで、体をしっかり支えられるようになります。

また、動作の中で膝や股関節を丁寧に動かすことで、関節まわりの柔軟性も高まります。

柔軟性の向上は転倒予防にとって重要な要素です。結果として、ケガのリスクも減ります。

姿勢の面では、片脚立ちでバランスを取ることが体幹の筋肉を刺激し、猫背や反り腰などの姿勢の乱れの改善にも効果が期待できます。

正しい姿勢の維持は、日常生活の質向上に直結する大切なポイントです。歩き方や立ち姿も安定し、見た目の若々しさにもつながります。

\無料オンライン診断実施中!/

ロコトレの基本|片脚立ちとスクワットの手順・効果

ロコモを予防するには、日々の生活の中で無理のない運動を習慣化することが大切です。

その基本となるのが、誰でも簡単に始められる「片脚立ち」と「スクワット」の2つのロコトレです。

この章では、それぞれのやり方と得られる効果をわかりやすく紹介します。

片脚立ち|バランス能力を高めて転倒を予防

片脚立ちは、シンプルながらとても効果的なトレーニングです。

片脚で立つだけの動きですが、足の筋肉や体幹、股関節まわりの安定性が自然と鍛えられます。

【片脚立ちの手順】

- 壁や椅子につかまる

- 片脚を上げる

- 30秒ほど姿勢を保つ

- 左右を入れ替えて1日3回を目安に行う

30秒が難しい場合は10秒から始めるなど、ご自身に状況に合わせて調整しながら初めてみてください。

片脚立ちを日常的に行うことで、バランス感覚の向上につながり、転倒リスクを大幅に減らすことができます。

とくに高齢者にとっては、転倒が骨折や寝たきりの原因になることがあるため、予防の観点でも重要な運動です。

スクワット|下半身の筋力アップで歩行がラクに

スクワットは、太ももやお尻、体幹など下半身の主要な筋肉をまとめて鍛えられる効率の良いトレーニングです。

とくに歩行や立ち上がりなど、日常動作の基礎になる筋力を底上げしてくれます。

筋肉がしっかり働くようになると、膝や腰への負担も軽減され、歩く・立つ・座るといった動作がスムーズになります。

さらに、運動不足による筋力低下を防ぐ効果も期待できます。

【スクワットの手順】

- 肩幅に足を開いて立つ(つま先はやや外側、背筋はまっすぐ)

- 息を吸いながら、ゆっくり腰を落とす(膝はつま先より前に出さない、かかとは床につけたまま)

- 息を吐きながら元の姿勢に戻る

最初は浅めのスクワットから始め、無理のない範囲で続けましょう。

1日10回を目安に、慣れてきたら回数や深さを少しずつ増やすのがおすすめです。

ロコトレの効果を高めるコツと注意点

ロコトレはやみくもに続けるだけでは十分な成果を得にくい場合もあります。

そこで、より効果的にロコトレを取り入れるためのポイントをお伝えします。

- 無理なく続けられる頻度と時間を設定する

- 痛みや違和感が出たら、すぐに中止して様子を見る

- 正しい姿勢とフォームを意識する

- 継続するモチベーションを保つ工夫をする

これらを意識することで、ロコトレの効果を最大限に引き出せます。

安全に継続して取り組むために、以下の点にも気をつけましょう。

無理せず続けるための頻度とタイミング

ロコトレは、短時間でも毎日コツコツ続けることが大切です。

1回あたりの運動時間は5〜10分程度で十分ですが、週に1〜2回だけでは効果が出にくくなります。

- 毎日1〜2回の実施(朝・夜など生活に取り入れやすいタイミングで)

- 体調や疲れ具合に応じて回数や強度を調整

- 「決まった時間」よりも「継続しやすい時間」に行うのがコツ

無理をして三日坊主になるよりも、継続しやすい習慣に落とし込むことがうまく続けるためのコツです。

次第に体の変化も感じられ、続けるモチベーションにもつながります。

痛みや違和感があるときはどうすべき?

ロコトレは無理のない範囲で継続することが大切ですが、運動中に膝や足腰に痛みや違和感が出る場合は注意が必要です。

痛みや違和感があるときは、以下の対応を取ってください。

- すぐに運動を中止して安静にする

- 患部をアイシングする

- 数日休んでも改善しない場合は受診を

無理をすると症状が悪化するおそれがあるため、一旦中止して安静にしてください。

また、軽度の炎症や筋肉疲労であれば、冷やすことで症状が緩和する場合もあります。1回10~15分を目安に痛む部位を冷やしましょう。

痛みが続き改善しない場合は、関節や筋肉に異常があるかもしれません。一度医療機関を受診してください。

痛みを我慢して運動を続けるのは逆効果です。体と相談しながら、無理のない範囲で進めることが、ロコトレを習慣にするための大切なポイントです。

\無料オンライン診断実施中!/

ロコトレ+αでさらに効果アップ!おすすめ運動

ロコトレはシンプルで効果的な運動ですが、さらに体力や筋力を高めたい人には「プラスαの運動」がおすすめです。

ここでは、ロコトレに組み合わせて取り入れたい2つの簡単なエクササイズをご紹介します。

- ふくらはぎの筋力を鍛える「ヒールレイズ」

- 太もも・お尻の筋肉とバランス力を強化する「フロントランジ」

どちらも特別な道具は不要で、自宅で無理なく取り組めます。

ふくらはぎを鍛える「ヒールレイズ」

ヒールレイズは、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)を鍛える運動です。

この筋肉は、歩く・階段を上がる・つま先立ちをするなど、日常のあらゆる動作に関係しています。

やり方

- 壁や椅子に手を添えて、まっすぐ立つ

- ゆっくりとつま先立ちになる

- かかとをゆっくり元に戻す

- 10回〜15回を1セット、1日2〜3セットを目安に

ポイントは反動を使わず、ゆっくり上下することです。

ふくらはぎを意識して動かすことで、筋肉にしっかり負荷がかかり、ふらつき予防や脚のむくみ改善にもつながります。

柔軟性と筋力をつける「フロントランジ」

フロントランジは、太もも・お尻・体幹を同時に鍛えながら、股関節や足首の柔軟性も高められる万能エクササイズです。

筋力と可動域の両方をバランスよく強化したい人におすすめです。

やり方

- 足を肩幅に開いて立つ

- 片足を大きく前に踏み出す

- 前の膝を90度に曲げ、後ろの膝を床に近づける

- ゆっくり元の位置に戻す

- 左右交互に10回ずつ、1〜2セットからスタート

背筋をまっすぐ保ち、膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。

下半身全体をまんべんなく鍛えられるうえ、姿勢改善や転倒予防にも役立ちます。

まとめ|ロコトレは毎日継続して行うのが大事

ロコモ(運動器症候群)は、気づかないうちに進行し、歩行や立ち座りがつらくなることがあります。

だからこそ、日頃から運動を取り入れ、予防に努めることが大切です。

ロコトレは、シンプルな動きで筋力やバランス感覚を鍛えることができ、自立した生活を支える土台づくりになります。

できることから少しずつでも取り入れてみてください。運動を続けることが、将来の健康を守ることにつながります。

ただし、関節や腰の痛みなどが酷い場合は、無理な運動をせず、医療機関で医師の診察を受けましょう。

受診するべきかお悩みの際は、当院へお気軽にご相談ください。

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

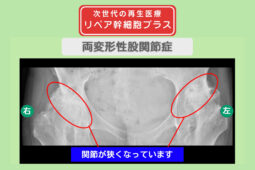

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性