- 肝疾患

- 内科疾患

こむら返りの原因は肝臓にある?肝硬変の初期サインや予防法を解説【医師監修】

「最近夜中によく足がつって目が覚める。何かの病気なのだろうか」

「こむら返りは肝臓が悪いサインって本当?」

この記事を読んでいる方は、こむら返りの原因が肝臓にあるという噂を耳にして不安になっているのではないでしょうか。

こむら返りは、肝臓の健康状態と深く関係している可能性があります。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ肝硬変などの疾患でも初期段階では自覚症状が出にくいのが特徴です。ただし、こむら返りは肝臓の疾患のサインかもしれません。

この記事では、こむら返りと肝臓の関係性について詳しく解説するとともに、肝硬変の初期サインや予防法についても医師監修のもとご紹介します。

こむら返りに対する理解が深まり健康管理にも役立つはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

また、当院「リペアセルクリニック」では肝臓治療の再生医療が受けられる数少ない医療機関の1つです。

気になる症状がある方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。

目次

こむら返りの原因が肝臓にある3つの理由

夜間に突然襲う「こむら返り」ですが、肝臓の不調が関与している可能性があります。

肝臓が筋肉の働きや栄養バランスに与える影響は大きく、無視できません。

本章では肝臓がこむら返りの原因となる3つの理由について詳しく解説します。

- 肝臓の機能低下が筋肉に影響する

- 肝硬変の進行によって筋肉のけいれんや痛みを引き起こす

- 肝臓の病気で電解質バランスが崩れる

それぞれ詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

肝臓の機能低下が筋肉に影響する

肝硬変などで肝臓の機能が低下すると、エネルギーを蓄える力が弱まります。

不足したエネルギーを補おうと、体は筋肉を分解し、分岐鎖アミノ酸(BCAA)などのタンパク質を消費するのです。

この影響で、加齢に伴い筋力が低下する疾患「サルコペニア」が起こる可能性もあります。

さらに、筋肉量が減ると筋肉の働きが低下し、こむら返りのリスクが高まります。

肝硬変の原因や症状について詳しくは、以下の記事が参考になります。

肝硬変の進行によって筋肉のけいれんや痛みを引き起こす

肝硬変が進行すると、こむら返りのような痛みを伴う筋肉のけいれんが生じる場合があります。

これは、肝臓の機能低下によって代謝が乱れることが原因の一つとされています。

肝臓が正常に働かなくなると、筋肉内の代謝バランスが崩れ、けいれんや痛みを引き起こす恐れがあるのです。(文献1)

肝臓の病気で電解質バランスが崩れる

肝硬変患者では、脱水や電解質異常がこむら返りを引き起こす要因と考えられています。

肝臓の機能が低下すると、体内の水分バランスや電解質の調整が難しくなるためです。

この影響で筋肉の正常な働きが妨げられ、こむら返りが起こりやすくなる可能性があります。

また、これらの要因が複雑に絡み合い、肝臓の不調がこむら返りの原因となるケースもあります。

こむら返りの主な原因とは?

こむら返りは、さまざまな原因で引き起こされます。

ここでは、こむら返りの主な原因として以下の3つのポイントに分けて解説します。

- 脱水症状

- ミネラル不足

- 過剰な運動や筋疲労

原因を理解し、こむら返りの予防や改善に役立ててください。

脱水症状

脱水症状は、こむら返りの大きな原因の一つです。

体内の水分が不足すると、筋肉の正常な収縮が妨げられ「けいれん」が起こりやすくなります。

また、汗を多くかく夏場や運動中はとくに注意が必要です。

水分だけでなく、電解質を含む飲み物を摂ることで予防が期待できるため、適切な水分補給を心がけて、こむら返りのリスクを減らしましょう。(文献2)

ミネラル不足

ミネラルの不足も、こむら返りを引き起こす要因の1つです。

とくにカルシウム、マグネシウム、カリウムといったミネラルは、筋肉の弛緩や収縮を調整する役割を持っています。

そのため、これらが不足すると筋肉が過剰に収縮しやすくなります。

ミネラルは、バランスの取れた食事から摂取可能です。

たとえば、カルシウムは牛乳や乳製品、小魚などに多く含まれており、マグネシウムは、海藻類やナッツ類、豆類などに多く含まれています。

過剰な運動や筋疲労

運動のしすぎや筋肉の過度な疲労も、こむら返りの原因になります。

筋肉が疲れると、収縮と弛緩のバランスが崩れて「けいれん」が起きやすくなるためです。

また、運動後にストレッチをしないと、筋肉が硬直し「こむら返り」を招くケースもあります。

運動前後の準備運動やストレッチによって筋肉の負担を軽減できるため、意識して取り入れてみましょう。

肝硬変の主な原因とは?

肝硬変はさまざまな原因で引き起こされる病気です。

- ウイルス性肝炎

- 脂肪性肝炎

- 自己免疫疾患

ここでは上記3つの要因について詳しく解説いたします。

肝臓の健康を守るための知識として参考にしてください。

ウイルス性肝炎

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスへの感染が原因で引き起こされる肝臓の炎症です。

日本ではB型とC型肝炎ウイルスが主な原因で、血液や体液を介して感染します。

以前は輸血や医療器具の使い回しが多かったですが、現在は性交渉や母子感染が主な感染経路です。

また、ウイルス性肝炎は急性肝炎と慢性肝炎に分けられます。

急性肝炎は症状が軽く自然に治るケースもありますが、慢性化すると肝臓の炎症が続き、肝硬変へ進行するリスクが高まります。(文献3)

脂肪性肝炎

脂肪性肝炎は、肝臓に脂肪が溜まり炎症を引き起こす状態を指します。

原因にはアルコール性と非アルコール性の2種類があります。

アルコール性脂肪性肝炎は、長期間の過剰な飲酒が原因で発症します。

純アルコール量で1日60g以上の摂取がリスクとなりますが、体質や性別によっては少ない量でも肝障害を引き起こす可能性があります。とくに女性やアルコールに弱い人は注意が必要です。

たとえば、日本酒1合(180mL、アルコール度数15%)の純アルコール量は21.6gで、2〜3合を毎日飲むと肝障害のリスクが高まります。

一方、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は飲酒以外が原因で発症する脂肪性肝炎です。

肥満やメタボリックシンドロームが主な要因で、近年増加傾向にあります。

アルコールに関係なく脂肪が肝臓に蓄積し、さらに炎症を伴うと「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」と分類されます。

NASHは放置すると肝硬変や肝がんに進行する可能性もあるため注意が必要です。

自己免疫疾患

自己免疫疾患も肝硬変の原因として知られている要因の1つです。

自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、免疫が誤って自分の肝臓を攻撃することで発症します。

これらの病気は進行がゆっくりで初期症状がわかりにくいですが、治療を怠ると肝硬変に進行する可能性があります。

肝硬変の治療法や合併症については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

肝硬変の初期サインは「血液検査による肝障害の指摘」

肝臓は、肝硬変が始まる段階や初期の頃にはほとんど症状が現れないため「沈黙の臓器」と呼ばれています。

したがって、肝臓の病気に関して自分で初期症状を感じ取るのは難しいと言えるでしょう。

しかし、ASTやALTなど肝臓の異常を示す数値が上昇している場合、肝硬変の初期サインとして血液検査で肝障害が指摘される場合があります。

よって、症状がなくても血液検査で肝臓に関する数値が高い場合は、肝硬変の原因を調べるために肝臓内科の受診をおすすめします。

\無料オンライン診断実施中!/

肝硬変とこむら返りの予防対策3選

こむら返りや肝硬変は、日々の生活習慣と大きく関わっています。

本章では、肝硬変とこむら返りの予防に効果的な対策を3つご紹介します。

- 肝臓に優しい食事と生活習慣の改善

- こむら返りを和らげるストレッチ方法

- 水分補給と電解質バランスを整える

本章を参考に、健康的な毎日を送るための知識としてに役立てていきましょう。

肝臓に優しい食事と生活習慣の改善

肝臓は、食事や生活習慣の影響を受けやすい臓器です。

肝臓の健康を維持するためには、バランスの取れた食事を心がけて暴飲暴食を避けましょう。

とくに、脂肪分の多い食事や過度な飲酒は、肝臓に負担をかけるため控えめにするのがおすすめです。

また、睡眠不足や運動不足は、肝臓の機能低下を招く可能性があるため十分な睡眠と適度な運動も大切です。

規則正しい生活を心がけ、肝臓の健康を守りましょう。

肝硬変の食事療法についてはこちらの記事も参考にご覧ください。

こむら返りを和らげるストレッチ方法

こむら返りを予防するためには、日頃からふくらはぎのストレッチを行うのが効果的です。

ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。

たとえば、壁に手をついてアキレス腱を伸ばすストレッチや、床に座ってつま先を身体の方に引き寄せるストレッチなどがあります。

これらのストレッチを、毎日数回行うことで、こむら返りを予防できるでしょう。

水分補給と電解質バランスを整える

こむら返りの原因の一つに、脱水症状や電解質バランスの乱れがあります。

汗をかいた際や運動後などは、とくに水分補給を心がけましょう。

また、水分補給には、水やお茶だけでなく、スポーツドリンクなども有効です。

スポーツドリンクには、電解質が含まれているため、体内の電解質バランスを整えるのに役立ちます。

肝硬変の診断に必要な3つの検査

肝硬変を正確に診断するためには、以下の3つの検査が重要です。

それぞれの特徴を表にまとめました。

|

検査名 |

検査の目的 |

特徴 |

|---|---|---|

|

肝生検 |

肝臓組織を採取し、炎症や線維化の進行を確認 |

正確な診断が可能だが、身体への負担がある |

|

血液検査 |

肝酵素値やアルブミン値などで肝機能を評価 |

初期診断に適し、定期的に実施しやすい |

|

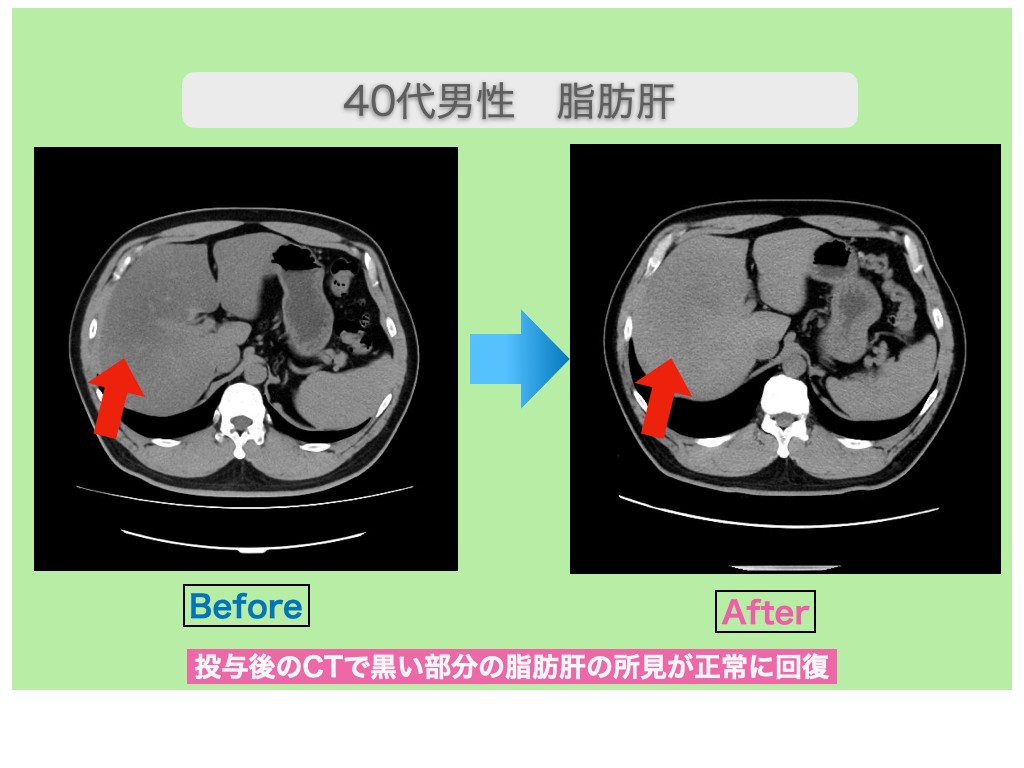

画像検査 |

超音波やCTで肝臓の形状や異常を視覚的に確認 |

腫瘍や進行度の把握に有効 |

それぞれの特徴と役割を理解し、必要に応じて専門医の相談を検討しましょう。

1.肝生検

肝生検は、肝臓の状態を直接確認できる検査です。

細い針を肝臓に刺して組織を採取し、顕微鏡で観察して肝硬変の確定診断を行います。

検査自体は短時間で終わりますが、入院が必要となる場合もあります。

また、まれに出血や合併症が起こる可能性もあるため、医師とよく相談してから検査を受けるようにしましょう。

2.血液検査

血液検査では、肝臓の炎症や機能の状態を調べられます。

肝機能検査では、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの数値を測定し、数値が高い場合は、肝臓に炎症が起こっている可能性があります。

また、アルブミンやビリルビンなどの数値も、肝臓の機能を評価する上で重要な指標です。

血液検査は、肝硬変の疑いがある場合に行われる一般的な検査です。

採血だけで済むため、身体への負担も少なく受けられます。

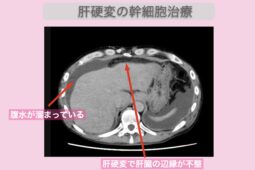

3.画像検査

画像検査とは、肝臓の大きさや形、腫瘍の有無などの確認ができる検査です。

超音波検査、CT検査、MRI検査など、さまざまな画像検査があります。

それぞれの検査方法によって、得られる情報が異なるため、医師が症状や状態に合わせて適切な検査を選択します。

また、肝臓がんの早期発見にもつながるため、心配な方は定期的に検査を受けるようにしましょう。

肝臓治療の再生医療については、以下からご確認いただけます。

新しい肝臓の治療法に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。

まとめ|こむら返りが頻繁に起きたら肝硬変の初期サインを疑ってみよう

こむら返りが頻発して発生するのは、単なる筋肉の問題ではないかもしれません。

肝臓の機能低下や肝硬変が隠れている可能性があります。

そのため、症状が続く場合は早めに医療機関で検査を受けましょう。

生活習慣の見直しや定期的な健康チェックが、肝臓の健康を守る重要なポイントとなります。

また、当院「リペアセルクリニック」では肝臓(脂肪肝・肝硬変・肝炎)の再生医療・幹細胞治療を提供しています。

肝機能の治療に不安がある方は、まずはお気軽に「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてご相談ください。

\無料オンライン診断実施中!/

こむら返りと肝臓に関するよくある質問

こむら返りはアルコールが原因の可能性もありますか?

過剰なアルコール摂取は、肝臓に大きな負担をかけます。

肝臓が正常に働かなくなると、筋肉の代謝バランスが崩れ、こむら返りが起こりやすくなる可能性があります。

そのため、毎日の飲酒量を見直し、肝臓の負担を軽減することが大切です。

肝臓が悪いと手や爪にどんな症状が出ますか?

肝臓の不調は、手や爪にも現れる場合があります。

手のひらが赤くなる「手掌紅斑」や、爪の色が白っぽくなる「白色爪」は、肝臓の病気で見られる典型的な症状です。

こうしたサインを見逃さず、早めに医師に相談しましょう。

また、当院「リペアセルクリニック」では肝硬変・肝炎に対し手術を伴わない「再生医療」を提案しています。

治療に不安がある方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1)

日本消化器病学会,日本肝臓学会.「肝硬変診療ガイドライン2020|日本消化器病学会ガイドライン」

https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/kankouhen2020_re.pdf

下呂市「脱水とこむら返り」

https://www.city.gero.lg.jp/uploaded/attachment/7541.pdf