- 肝疾患

- 内科疾患

【治る?】肝硬変の治療法を現役医師が解説|検査方法や期間の目安をあわせて紹介

「肝硬変の疑いがあり、今後の治療について気になる」

「肝硬変を改善させる方法は肝移植しかない?」

肝臓の慢性的な炎症により、肝臓が線維化して硬くなる疾患である肝硬変は、代謝や血液の循環動態に大きな影響を及ぼします。症状の進行だけでなく、合併症のリスクも見逃せません。本記事では、現役医師が肝硬変の治療法について詳しく解説します。また、検査方法や期間の目安も合わせて紹介します。

記事の最後には肝硬変の治療に関するよくある質問もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

肝硬変について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

肝硬変とは

| 分類 | 治療の目的 | 治療の考え方 |

|---|---|---|

| 代償性肝硬変 | 進行を防ぐ | 原因治療・生活管理・定期的な経過観察 |

| 非代償性肝硬変 | 合併症を抑える・生命維持 | 合併症への対症治療+全身管理 |

| 重症例 | 根本治療 | 肝移植を検討 |

肝硬変は、慢性的な肝臓の炎症や障害が長期間続くことで、正常な肝組織が壊れ、線維化(硬い組織への置換)が進む疾患です。

その結果、肝臓が硬くなり、栄養代謝・解毒・胆汁産生などの機能が低下します。

肝硬変は進行度によって「代償性」と「非代償性」に分けられます。代償性では肝機能がある程度保たれており、ほとんど症状はありません。

しかし、非代償性では肝機能低下の影響で黄疸・腹水・肝性脳症などの症状が現れ、生活に支障をきたすようになります。肝硬変は肝臓がんや肝不全のリスクを高める疾患です。

以下の記事では、肝硬変について詳しく解説しています。

【関連記事】

食道静脈瘤は肝硬変が原因のひとつ|症状・診断・治療方法を徹底解説

肝硬変の治療法

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 薬物療法 | 炎症抑制や線維化進行の抑制、腹水・肝性脳症などの合併症管理を目的とした薬剤投与 |

| 食事療法を含めた生活習慣の改善 | 塩分・たんぱく質管理、禁酒の徹底、適正体重維持による肝臓への負担軽減 |

| 肝移植 | 内科的治療が困難な非代償性肝硬変や肝不全に対する根治的外科治療 |

| 再生医療 | 幹細胞を用いた肝組織の修復・再生を目指す先進的治療 |

肝硬変の治療は、病状の進行度や原因、合併症の有無に応じて段階的に行われます。

薬物療法では原因疾患や腹水・肝性脳症など、合併症のコントロールが欠かせません。

食事療法や生活習慣の改善では肝臓への負担軽減と栄養状態の維持を図ります。

重症例では肝移植が根本的治療となり、再生医療は将来的な選択肢として研究が進められています。

ただし、現在の時点で実施可能な医療機関は限られており、すべての肝硬変に適用できる治療ではありません。そのため、適応や有効性については必ず医師と相談する必要があります。

薬物療法

肝硬変の薬物療法は疾患そのものを治す治療ではなく、症状や合併症を管理することを目的として行われます。

| 症状 | 治療法(使用する薬の種類) |

|---|---|

| 皮膚のかゆみ | ナルフラフィン塩酸塩 |

| こむら返り | 芍薬甘草湯、カルニチン |

| 血小板減少 | ルストロンボパグ |

代表的な症状として、皮膚のかゆみに対してはナルフラフィン塩酸塩、こむら返りには芍薬甘草湯やカルニチン、血小板減少にはルストロンボパグなどが用いられます。

これらの治療は、肝硬変の進行を完全に止めるものではありませんが、症状を緩和し、日常生活の質を保つ上で重要な役割を果たします。

食事療法を含めた生活習慣の改善

肝硬変では、薬物療法に加えて日頃の食事や生活習慣の見直しも重要な治療のひとつです。症状に応じた食生活の工夫が、合併症の予防や悪化防止につながります。

| 症状 | 食生活の改善ポイント |

|---|---|

| 腹水・むくみ | 塩分を控え、適度な水分制限が必要。水分不足や脱水に注意 |

| 食道静脈瘤 | 刺激物、硬い食物を避け、よく咀嚼する |

| 糖尿病 | 一度に大量に食べない。砂糖や果物を控える。炭水化物の多い食事に注意 |

| 肝性脳症 | たんぱく質を控え、食物繊維を摂る |

腹水やむくみがある場合は塩分を控えつつ、水分制限が必要となることがありますが、脱水には注意が必要です。また、食道静脈瘤がある場合は、刺激物や硬い食品を避け、よく噛んで食べることが大切です。

糖尿病を合併している場合は、過食を避け、糖分や炭水化物の摂取量に注意します。肝性脳症では、たんぱく質量を調整し食物繊維を意識した食事管理を行い、あわせて無理のない運動習慣を取り入れることで全身状態の改善が期待されます。

以下の記事では、肝硬変の食事方法について詳しく解説しています。

【関連記事】

肝硬変の食事で気をつけることは?食べてはいけないものやおすすめ献立を医師が解説

アルコール性肝硬変とは?飲酒の影響や原因・症状・治療法を解説!

肝移植

肝硬変が進行し、多くの合併症が起こり他の治療法が効果を示さない場合、肝移植を検討し始めます。

ダメージを受けた肝臓を取り除き、健康な肝臓に置き換え、機能を回復させるための治療法です。ただし、肝移植を受けられるかどうかは、患者様の健康状態や肝硬変の原因などの要因に依存します。

移植の種類

肝硬変の治療で肝移植には「生体肝移植」と「脳死肝移植」の2種類あります。

それぞれ移植の特徴や注意点などは以下の通りです。

| 移植の種類 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 生体肝移植 | 健康なドナー(主に配偶者や家族など)の肝臓の一部を患者様に移植する方法 | 移植までの待機時間が少ない | ドナーの体にもメスをいれる必要がある |

| 脳死肝移植 | 脳死状態となり臓器提供の意思を示した方から肝臓を提供してもらう方法 | 肝臓全体を移植できる | 待機時間が長くなる可能性があり、病状が進行するリスクがある |

肝移植には、生体肝移植と脳死肝移植の2種類があります。生体肝移植は、家族などの健康なドナーから肝臓の一部を提供してもらう方法で、待機期間が短い一方、ドナーにも手術による身体的負担が生じます。

一方、脳死肝移植は肝臓全体を移植できる利点があるものの、提供数が限られるため待機期間が長くなり、病状が進行する可能性があります。

いずれの肝移植においても外科手術が必要であり、一定のリスクを伴う治療であることを十分に理解しておきましょう。

肝移植のリスク

肝移植では、全身麻酔による合併症の可能性や肝臓を取り除く際に周囲の臓器を損傷するリスクがあります。

また、移植後は拒絶反応を防ぐために、免疫抑制剤を服用し続ける必要があります。

さらに肝移植は、すべての肝硬変の患者様が受けられるわけではありません。

肝硬変の原因や患者様の全体的な健康状態などに基づいて、適応が判断されます。適応基準を満たさない場合は、症状を緩和する治療を続けます。

肝移植は最終的な治療手段として、肝硬変の患者様の命を救う可能性があるため、適応の有無は慎重な判断が必要です。

再生医療

肝硬変になると、従来の治療法では線維化した肝臓が元に戻ることは難しいとされてきました。

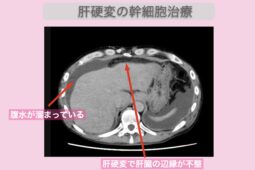

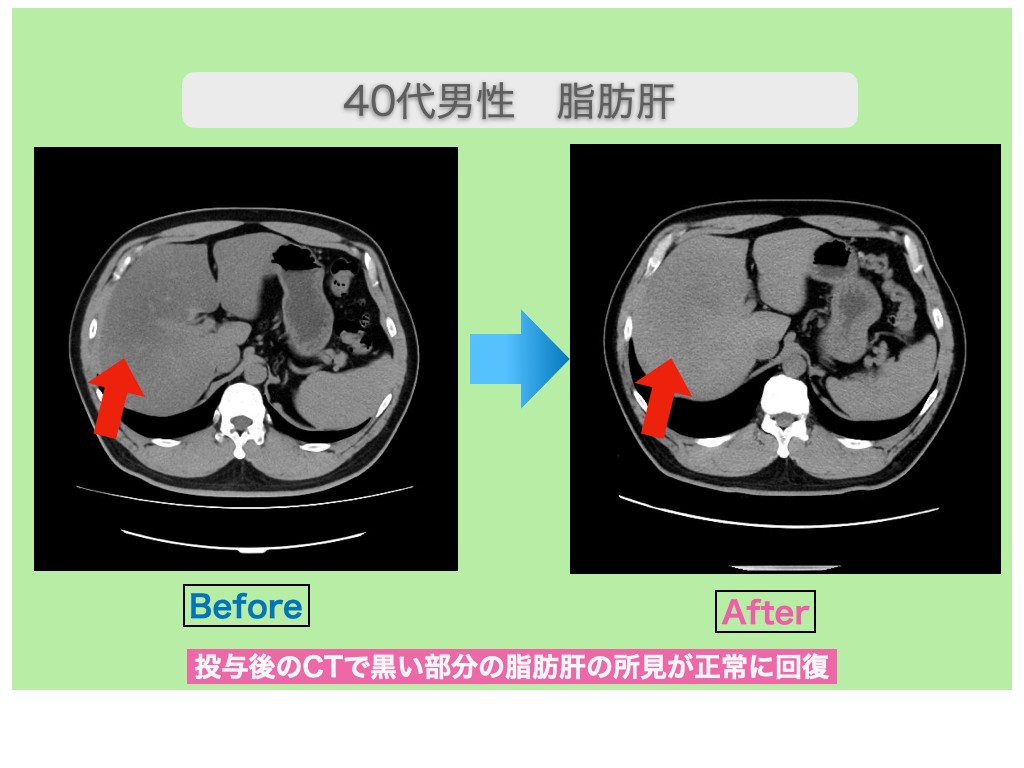

肝硬変に対する再生医療では「幹細胞」を活用する方法が注目されています。

幹細胞は、多様な細胞に分化する能力を持つ細胞であり、これを培養して点滴で投与することにより、肝細胞の修復および再生の促進が期待できます。

再生医療は、従来は肝移植しか選択肢がなかった肝臓の線維化を改善する可能性が示唆されている治療法です。

▼こちらの動画で当院の幹細胞治療について詳しく解説しています。ぜひご参考にしてください。

\無料オンライン診断実施中!/

肝硬変の検査方法

| 検査方法 | 詳細 |

|---|---|

| 血液検査 | 肝機能の状態を評価するためのAST・ALT・ビリルビン・アルブミン値の測定。血小板数や凝固能の確認により肝硬変の進行度を判定 |

| 画像診断(エコー検査、CT・MRIなど) | 超音波検査で肝臓の形状や表面の凹凸、腹水の有無を確認。CT・MRIでは肝臓の詳細な構造や血流状態、腫瘍の有無を評価 |

| 腹腔鏡検査 | 腹部に小さな穴を開けて内視鏡を挿入し、肝臓の表面を直接観察。組織採取(生検)により確定診断が可能な精密検査 |

肝硬変の診断や進行度の評価には、複数の検査を組み合わせて行うことが大切です。

血液検査で肝機能や栄養状態、出血傾向を評価し、画像診断で肝臓の形態変化や腹水、腫瘍の有無を確認するとともに、経過観察にも活用されます。

腹腔鏡検査は肝臓を直接観察できる精密検査で、必要に応じて実施され、より正確な診断に役立ちます。

以下の記事では、肝硬変の数値について詳しく解説しています。

血液検査

| 検査の流れ | 内容 |

|---|---|

| 問診・身体診察 | 既往歴、飲酒歴、症状などを確認し、必要な検査項目を選択 |

| 採血 | 静脈から採血し、複数の生化学・血液学的指標を測定 |

| 結果の説明・評価 | 肝機能や感染有無、合併症リスクを総合的に判断し、治療方針を検討 |

肝硬変が疑われる場合や経過観察を行う際には、まず血液検査が行われます。

問診や身体診察で既往歴や飲酒歴、症状を確認した上で採血を実施し、肝機能や炎症、感染の有無など複数の指標を同時に評価します。

血液検査は肝臓の細胞障害や合成能、胆汁の流れを総合的に把握でき、治療方針を決定する上で欠かせません。

多くの場合、採血から結果説明までは同日から数日で完了し、単一の数値ではなく複数の検査結果を組み合わせて判断することが大切です。

画像診断(エコー検査、CT・MRIなど)

| 検査方法 | 目的・特徴 |

|---|---|

| エコー検査(超音波検査) | 肝臓の大きさや表面の凹凸、腹水の有無、血流状態の確認。身体への負担が少なく外来で実施される基本検査 |

| CT検査 | 肝臓の形態、血管構造、腫瘍や腹水の評価。造影剤使用による病変の性質や広がりの把握。被ばくを考慮した選択 |

| MRI検査 | 肝臓組織や腫瘍性病変の詳細評価。肝細胞癌の鑑別や性状判断に有用。造影剤使用時の腎機能・アレルギー確認 |

(文献1)

画像診断は、血液検査では評価できない肝臓の構造的変化や腫瘍の有無を確認するために行われます。エコー検査は負担が小さく外来で実施される基本検査のひとつです。

CTやMRIは詳細な評価が必要な場合に用いられ、造影剤により病変の性質や広がりを判断します。

各検査にはそれぞれ利点と制約があるため、症状や目的に応じて適切な検査が選択されます。

腹腔鏡検査

| 検査の流れ | 内容 |

|---|---|

| 検査前準備 | 全身状態の評価と麻酔リスクの確認。腹部に数カ所の小切開を加える。原則として入院下で実施 |

| 腹腔鏡挿入と観察 | 腹腔鏡カメラを挿入し、肝表面の色調・質感・形態変化を直接観察。肝の硬さや線維化の程度を視覚的に評価 |

| 必要に応じて生検採取 | 肝組織の一部を切除し病理検査へ。肝線維化や肝細胞の形態異常を詳細に診断 |

| 検査後のケア | 出血や感染症リスクの管理が必要。数日間の入院による術後経過観察 |

(文献2)

腹腔鏡検査は、肝臓の表面を直接観察できる精密検査です。

血液検査や画像診断では評価が難しい肝硬変の確認や重症度評価に有用であり、組織採取(生検)により肝線維化や細胞の形態異常を詳細に診断できます。他疾患との鑑別や肝がん合併の疑いがある場合にも実施されることがあります。

肝硬変の治療期間目安

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 肝硬変の特徴 | 肝臓の線維化・構造変化を伴う慢性疾患。一度硬くなった肝臓は元に戻らない |

| 治療の目的 | 完治ではなく、合併症の予防、進行抑制、肝機能の維持・安定化、背景肝疾患のコントロール |

| 治療期間 | 「何年で治る」という明確な期間は存在せず、長期的な管理が必要 |

| 背景疾患への対応 | ウイルス性肝炎などの治療により炎症抑制や病状安定化は期待できるが、線維化自体は元に戻らない |

(文献3)

肝硬変は、治療によって完全に元の肝臓に戻すことを目指す疾患ではなく、長期的に管理しながら進行を抑えることが基本です。

治療の目的は肝機能をできるだけ安定させ、腹水や出血などの合併症を防ぐことにあります。そのため「何年で治る」という明確な期間はなく、背景となる肝疾患の治療や生活習慣の改善を継続しながら、状態に応じた管理を続けることが重要です。

肝硬変の進行を予防するための対策

| 進行予防策 | 詳細 |

|---|---|

| ウイルス性肝炎の予防と早期発見 | B型・C型肝炎ウイルス感染予防の徹底。定期的な血液検査による感染有無の確認。感染が判明した場合の早期治療開始 |

| 定期的な健診・検査で異常や悪化を早期発見する | 血液検査や画像診断(エコー・CT・MRI)を定期的に実施し、肝機能の変化や肝がんの早期発見を目指す継続的モニタリング |

| 生活習慣の改善で肝臓への負担を減らす | 禁酒の徹底、適正体重の維持、バランスの良い食事、十分な休養により肝臓への負担を軽減し、肝機能の安定化を図る取り組み |

肝硬変の進行予防には、ウイルス性肝炎の予防と早期発見が欠かせません。B型・C型肝炎ウイルスの感染予防を徹底し、定期的な血液検査で感染の有無を確認する必要があります。

感染が判明した場合は早期治療を開始し、定期的な血液検査や画像診断により肝機能の変化や肝がんを早期に発見することが大切です。

さらに禁酒の徹底、適正体重の維持、バランスの良い食事、十分な休養により肝臓への負担を軽減し、肝機能の安定化を図ります。これらの取り組みを継続することで、病状の進行を抑え、合併症の予防につながります。

ウイルス性肝炎の予防と早期発見

ウイルス性肝炎の予防には、血液や体液を介した感染経路の遮断が不可欠です。注射針の使い回し禁止や医療器具の適切な消毒、性行為時のコンドーム使用を徹底します。

B型肝炎ワクチンは感染予防に有効であり、医療従事者や肝疾患リスクの高い方への接種が推奨されます。定期的な肝機能検査とウイルスマーカー測定により早期発見が可能です。

感染が判明した場合、C型肝炎ではDAA(直接作用型抗ウイルス薬)による高い治癒率が期待でき、B型肝炎では核酸アナログ薬(抗ウイルス薬)による長期管理で肝硬変の進行を抑制できます。

定期的な健診・検査で異常や悪化を早期発見する

定期的な健診・検査により、肝硬変の早期発見と進行抑制が可能です。血液検査では肝機能(AST、ALT、アルブミンなど)や線維化マーカーを測定し、肝細胞障害や合成機能の低下をモニタリングします。

画像診断(エコー検査、CT、MRI)では肝形態の変化や門脈圧亢進(肝臓へ流れ込む血液の圧力が高くなった状態)、肝がんの早期発見を目的とし、症状がなくても年1回以上の健診を基本に、病状に応じて検査頻度を調整します。

異常が見つかった場合、治療方針が見直されるため、継続的な健診・検査を受けることが合併症リスクの低減に欠かせません。

生活習慣の改善で肝臓への負担を減らす

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 肝臓の過剰負担軽減 | アルコール過剰摂取や高脂肪・高カロリー食、不要な薬剤使用による肝負担の増大防止。飲酒制限と栄養バランス改善による肝細胞保護 |

| 脂肪肝・メタボリック症候群の改善 | 肥満や糖尿病に伴う脂肪肝・非アルコール性脂肪肝炎の予防と改善。食事管理と適度な運動による肝脂肪蓄積の抑制 |

| 免疫機能維持と慢性炎症抑制 | 規則正しい生活とバランスの取れた食事による免疫機能の正常化。慢性炎症進行の抑制 |

| 生活習慣病の合併予防 | 高血圧・脂質異常症の管理による動脈硬化や肝血流障害の予防。肝機能低下リスクの軽減 |

生活習慣の改善は、肝硬変の発症予防や進行抑制において重要な役割を担います。

アルコール制限や食事内容の見直しにより肝臓への過剰な負担を減らし、肥満や糖尿病を改善することで脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎の進行を防ぐことができます。

また、規則正しい生活は免疫機能を保ち、慢性的な炎症の悪化を抑制します。これらの取り組みは肝臓本来の再生能力を活かし、患者自身が日常生活で実践できる有効な対策です。

治療で改善しない肝硬変のお悩みは当院へご相談ください

肝硬変は、慢性的な肝臓の炎症や障害により肝組織が線維化し、肝機能が徐々に低下する疾患です。重症化すると肝不全や肝がんのリスクが高まるため、段階に応じた進行抑制や合併症管理が欠かせません。

改善が得られない場合には重症化する前に医療機関での適切な対応が必要となります。

改善しない肝硬変でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。肝硬変は、従来の治療で線維化した肝臓を元に戻すことは難しいとされています。幹細胞を用いた再生医療が、肝細胞の修復や再生を促す可能性のある治療法として期待できます。

ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

肝硬変の治療に関するよくある質問

肝硬変は治る時代になったと聞きましたが本当ですか?

肝硬変は完全に正常な肝臓に戻る病気ではありませんが、近年の抗ウイルス薬や生活習慣改善、栄養療法の進歩により、進行を抑え病状を安定させるケースが増えています。

とくにB型・C型肝炎が原因の場合、ウイルス治療によって肝障害の進行抑制が期待できます。一方、進行した非代償性肝硬変では肝移植が中心的な治療となるため「治る」というより「管理し改善を目指す」と理解することが現実的です。

肝硬変は合併症になることはありますか?

肝硬変は全身に影響を及ぼす合併症を起こす可能性が高い疾患です。合併症を引き起こす可能性のある疾患は以下の通りです。

| 合併症名 | 内容 |

|---|---|

| 肝性脳症 | 肝臓の解毒機能低下により有害物質が脳に影響し、意識がぼんやりする、混乱する、性格が変わるなどの症状が出る状態 |

| 食道胃静脈瘤 | 肝臓の血流障害により食道や胃の血管がこぶ状に膨らみ、破裂すると吐血や下血など大量出血を起こすおそれ |

| 肝腎症候群 | 肝不全に伴って腎臓の働きが急激に低下し、尿量減少や腎不全に至る可能性がある状態 |

| 肝肺症候群 | 肝障害により肺の血管が広がり、血液中の酸素が不足して息切れや呼吸困難が生じる状態 |

| 肺高血圧症(門脈肺高血圧症) | 肝疾患に関連して肺の血管の圧が高くなり、息切れや動悸、呼吸困難が現れる状態 |

| 肝がん | 慢性的な炎症と線維化を背景に発生しやすく、肝硬変の方ではとくに注意が必要な合併症 |

肝硬変は脳・消化管・腎臓・肺などにさまざまな合併症を引き起こす可能性があるため、定期的な検査と早期対応が必要です。

肝硬変は治療しないとどうなりますか?

肝硬変を治療せずに放置すると、肝機能が徐々に低下し、腹水やむくみによる生活への影響、肝性脳症による意識障害、食道胃静脈瘤からの出血、腎機能障害、重症感染症などの合併症を引き起こす可能性があります。

さらに肝硬変は肝がんの強い危険因子であり、経過観察を行わないと発見が遅れるおそれがあります。症状が軽い段階でも早期に治療を開始し、定期的なフォローと生活習慣の改善を継続することが重要です。

以下の記事では、肝硬変を治療しないことで起こりうるリスクを解説しています。

肝硬変で腹水が溜まっているときの余命はどれくらい?予後や治療方法を解説

肝硬変は難病指定されていますか?

肝硬変という疾患そのものは、指定難病には含まれていません。

ただし、肝硬変の原因となる疾患の中には、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎など、指定難病に該当するものがあります。(文献4)(文献5)

そのため、肝硬変の原因疾患によっては、公的な医療費助成の対象となる場合があります。

参考文献