- ひざ関節

- 膝部、その他疾患

【保存版】化膿性関節炎の症状や治療法とは?治るまでの期間も現役医師が解説

関節の痛みや腫れ、発熱などの症状があり、日常生活に支障をきたしていませんか?

これらの症状は、細菌が関節に侵入して発症する「化膿性関節炎」が原因かもしれません。

放置すると、関節の機能障害や敗血症などの重篤な合併症を引き起こす可能性がありますが、早期治療によって改善に期待ができます。

この記事では、化膿性関節炎の原因や症状、治療法と予防法まで詳しく解説します。

化膿性関節炎は早期発見・早期治療が重要となるため、ぜひ参考にしてください。

また、当院「リペアセルクリニック」では、膝の痛みの新たな治療法として、関節の幹細胞治療を行っています。膝の痛みや腫れの症状でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてご相談ください。

目次

化膿性関節炎とは「細菌が侵入して起こる感染症」

化膿性関節炎は、細菌が関節に侵入して炎症を起こす病気です。関節炎とは、関節に炎症が生じ、痛みや腫れ、熱感などを伴う疾患の総称で、化膿性関節炎はその中でも感染によって急性に発症するタイプに分類されます。

主な原因として、黄色ブドウ球菌をはじめとした細菌感染が挙げられます。また、免疫力が低い高齢者や持病がある方も、感染リスクが高い傾向があります。

早期に治療を始めないと、関節の機能障害や後遺症を招く場合もあるため、感染経路や予防策を知ることが大切です。

本章では、それぞれの要因について詳しく解説していきますので参考にしてください。

主な原因菌は黄色ブドウ球菌

化膿性関節炎の原因として多いのが「黄色ブドウ球菌」と呼ばれる細菌の感染です。

普段は皮膚や鼻の中に存在する細菌ですが、免疫力が低下すると体内に侵入して感染を引き起こします。

近年では抗生物質が効きにくい薬剤耐性菌による感染も増加傾向にあり、治療が困難になるケースも出てきました。

化膿性関節炎に感染すると、関節の痛み・腫れ・発熱などの症状が現れるため、早急な治療が必要となります。(文献1)

皮膚の傷や注射・手術部位から発症

化膿性関節炎は、皮膚の傷や医療処置による傷口から細菌が侵入して発症するケースもあります。

とくに手術後や注射部位は感染リスクが高まりやすい状態です。

また、体の別の部分で起きた感染症から血液を通じて関節に細菌が運ばれることもあります。

感染を防ぐためには、傷口を清潔に保つなど適切な消毒が欠かせません。些細な傷でも丁寧なケアを心がけましょう。

高齢者や持病がある方は感染リスクが高い

高齢者や糖尿病などの基礎疾患がある方は、免疫力が低下していることが多く、化膿性関節炎のリスクが高まります。

たとえば、関節リウマチなどで免疫抑制剤を使用している方や、人工関節を入れている方は注意が必要です。

高齢者や持病がある方は、日頃からの体調管理や手洗い・うがいの徹底、定期的な健康チェックを意識しましょう。

関節痛はもちろん、体調の変化を感じたら早めに医療機関を受診してください。

化膿性関節炎の主な3つの症状

化膿性関節炎の主な症状には以下の3つが挙げられます。

- 関節の激しい痛みと腫れ

- 38度以上の発熱と全身のだるさ

- 関節を動かすと痛みが強くなる

放置すると悪化して関節に後遺症が出る場合があるため、症状を早期に把握し適切な治療を受けることが重要です。

化膿性関節炎の代表的な症状についてそれぞれ詳しく解説します。

関節の激しい痛みと腫れ

化膿性関節炎の最も特徴的な症状は、関節の激しい痛みと腫れです。

通常、膝や足首などの大きな関節に現れやすく、腫れた部分を触ると熱を持っているケースが大半です。

また、片方の関節に集中して現れるのも特徴的で、痛みが夜間に悪化する場合もあります。

化膿性関節炎の早期発見のためにも、これらの症状に気づいたら医師に相談してください。

38度以上の発熱と全身のだるさ

化膿性関節炎は関節症状と同時に、38度以上の高熱がでるのも特徴です。

感染により体内で炎症が起きているため、発熱と共に全身のだるさも感じるようになります。食欲不振や吐き気を伴うこともあるでしょう。

高熱が続く場合は重症化のサインかもしれませんので、すぐに医療機関を受診しましょう。

関節を動かすと痛みが強くなる

関節を動かすと痛みが増すのも、化膿性関節炎の特徴的な症状です。

歩行や階段の上り下りなど、日常生活の動作で痛みが悪化します。

また、痛みによって関節の可動域が制限され、思うように動かせなくなることもあります。

我慢して動かし続けると症状が悪化する恐れがあるため、痛みが強い場合は安静にして医師の診察を受けましょう。

また、当院「リペアセルクリニック」では関節痛の新たな治療法として、再生医療を提供しています。

辛い症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。

化膿性関節炎における3つの診断方法

化膿性関節炎の診断には、以下のようにいくつかの検査が必要です。

| 検査方法 | 目的 |

|---|---|

| 関節液の検査 | 細菌感染の有無を確認する |

| 血液検査 | CRPと白血球を調べる |

| レントゲン、MRI | 関節の状態を確認する |

また、関節液の検査や血液検査、画像検査など、複数の検査を組み合わせることで正確な診断が可能になります。

ここからは、それぞれの診断方法について詳しく紹介いたします。

関節液の検査で細菌を確認

関節液の検査は、化膿性関節炎を診断する上で重要な検査方法です。

細い針を使って腫れている関節から液体を採取し、顕微鏡で細菌の有無を調べます。

検査では細菌の種類も特定できるため、適切な抗生物質の選択にも役立つのがメリットです。

ただし、痛みを伴うこともあるため、局所麻酔を使用するケースもあります。

しかし、正確な診断のために必要不可欠な検査なので、医師の指示があった場合は受けるようにしましょう。(文献2)

血液検査でCRPと白血球を調べる

血液検査では、炎症の程度を示す「CRP」や、体内で細菌やウイルスと戦う「白血球」の値を確認します。

化膿性関節炎では、これらの値が通常よりも大幅に上昇するのが特徴です。

正常時の値や数値の解釈については以下の表でまとめています。

| 正常値 | 単位 | 数値の解釈 | |

|---|---|---|---|

| 白血球 | 3.3~8.6 | 10³/μL | 白血球は細菌やウイルスから感染を防ぐ役割があり、感染症やストレスで増加します。 |

| 赤沈(赤血球沈降速度) | 男性:2~10 女性:3~15 |

mm/1h | 血液内で赤血球が沈む早さを調べます。 炎症によりフィブリノゲンやグロブリンが増加すると赤血球沈降速度が早くなります。 |

| CRP(C反応性蛋白) | 0.14以下 | mg/dL | 炎症や感染、組織損傷により血液中に増えるタンパク質量のことです。 |

また、血液培養検査では血液中に細菌が侵入しているかどうかの確認もできます。

そのため、血液検査は化膿性関節炎の診断だけでなく、重症度を判断するためにも役立つといえるでしょう。

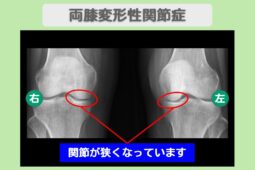

レントゲンとMRIで関節の状態を確認

レントゲンやMRIなどの画像検査では、関節の状態を詳しく調べることは可能です。

レントゲンは骨の異常や関節の破壊状態を確認するため、MRIは軟部組織の炎症や膿の貯留状態を詳細に把握するために実施します。

診断だけでなく、治療経過の確認にも重要な役割を果たしており、定期的に撮影して状態の変化を観察していきます。

画像検査の詳細や必要性については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしていただけると幸いです。

化膿性関節炎の3つの治療法

化膿性関節炎の代表的な治療法は以下の3つです。

- 抗生物質の投与

- 手術による関節内の膿の洗浄

- リハビリテーション

症状や重症度に応じて、これらを組み合わせた治療を行い良好な回復が期待できます。

本章では、それぞれの治療法を詳しく解説しますので事前に理解しておきましょう。

抗生物質の投与

化膿性関節炎の治療では、抗生物質により原因菌を殺菌し、炎症を抑えます。

通常は2〜3週間ほど点滴で投与されますが、症状が改善すれば内服薬に切り替えることもあります。

ただし、効果が見られない場合や症状が重い場合は追加の治療が必要です。

手術で関節内の膿を洗浄

関節内に膿が溜まっている場合は、手術による洗浄が必要です。

化膿性関節炎の手術では、局所麻酔や全身麻酔で行われ、関節内の膿を除去して炎症を抑える効果に期待できます。

手術後には抗生物質の投与を継続し、安静にして関節の回復を促します。

リハビリテーション

治療の最終段階として、関節の可動域を広げ、筋力を回復させるためにリハビリテーションを行います。

理学療法士の指導のもと、初期は軽い運動からはじめ、徐々に負荷を増やすメニューに切り替えていきます。

焦らず段階的にリハビリを続けていけば、より確実な回復が期待できるでしょう。

また、化膿性関節炎のリハビリテーションについては、以下の記事でも紹介しています。詳しく知りたい方は併せてご覧ください。

化膿性関節炎が治るまでの期間や早期発見の重要性

症状の重さや治療の開始時期によって差はありますが、化膿性関節炎が治るまでの期間は基本的に6週間程度です。

早期発見と適切な治療で回復につながりますが、放置すると骨の破壊や敗血症などの深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

本章では、化膿性関節炎の治療期間や早期発見の重要性について解説します。

基本的な治療期間は6週間程度

化膿性関節炎の標準的な治療期間は約6週間です。

抗生物質による治療から始まり、症状の改善に合わせてリハビリテーションを進めていきます。

ただし、症状の程度や個人の体力によって治療期間は変動するのが一般的です。

完全な回復には個人差がありますが、医師の指示を守り焦らずに治療を続けていきましょう。(文献3)

骨が破壊され後遺症が出るケースがある

化膿性関節炎を放置すると、細菌の感染により関節の軟骨や骨が徐々に破壊されていきます。

いちど破壊された骨や軟骨は完全な回復が難しく、関節の変形や動きの制限など後遺症として残る可能性があります。

痛みや腫れを感じたら、我慢せずに速やかに医療機関を受診しましょう。

敗血症を引き起こすリスクもあり

化膿性関節炎の危険な合併症の1つが敗血症です。

関節内の細菌が血液中に入り込み、全身に広がることで生命の危険も伴う深刻な状態に陥る可能性があります。

敗血症は、高齢者や免疫力が低下している方はとくにリスクが高く、発熱や関節の痛みが続く場合は要注意です。

早期発見・早期治療が予後を大きく左右するため、疑わしい症状があれば迷わず医師に相談してください。

また、当院「リペアセルクリニック」では関節痛の新たな治療法として、再生医療を提供しています。

関節の痛みや炎症といった症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。

化膿性関節炎を防ぐ4つの予防対策

化膿性関節炎を予防するためには、日頃からの適切なケアが重要です。

主に以下の4つを予防対策として意識してみましょう。

- 傷口は清潔に保つ

- 免疫力を高める生活を心がける

- 関節に負担をかけ過ぎない

- 日常的にストレッチを実施する

効果的な予防対策についてそれぞれ解説します。

傷口は清潔に保つ

傷口から細菌が侵入すると化膿性関節炎を発症するリスクが高まります。

そのため、傷を負った場合はすぐに流水で洗い流し、消毒液で適切な処置を行ってください。

とくに手術後や注射の跡は感染リスクが高いため、医師の指示に従って丁寧なケアが必要です。

また、包帯を使用する場合は定期的に取り替えて清潔に保ちましょう。

免疫力を高める生活を心がける

免疫力が低下すると、細菌感染のリスクが高まります。

そのため、バランスの良い食事と十分な睡眠を心がけ、適度な運動で体力の維持に努めてください。

ストレス解消も大切ですので、趣味や休養を適度に取り入れて生活リズムを整えていきましょう。

関節に負担をかけ過ぎない

過度な運動や無理な姿勢は、関節に余計な負担をかけてしまいます。

そのため、高齢者や関節に持病がある方は、無理のない範囲で活動する意識が大切です。

長時間同じ姿勢を続けることも避け、適度に休憩を取りながら活動してください。

また、過度な体重は関節への負担となりますので、適正体重の維持を心がけましょう。

日常的にストレッチを実施する

適度なストレッチは関節の柔軟性を保ち、血行を促進する効果があります。

朝晩の簡単なストレッチで、関節周辺の筋肉をほぐすことをお勧めします。

ただし、痛みを感じるような無理なストレッチは逆効果ですので、自分の体力に合わせて、ゆっくりと丁寧に行ってください。

ストレッチの継続によって、徐々に関節の可動域が広がり体調も整っていくでしょう。

まとめ|化膿性関節炎は早期発見が重要なので早めの受診を検討しよう

化膿性関節炎は、細菌感染によって引き起こされる病気で、関節の痛みや腫れ、発熱などの症状が現れます。

治療が遅れると、関節の機能に影響を及ぼす可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。

日頃から傷口を清潔に保ち、免疫力を高める生活を心がけ、関節に負担をかけすぎないように注意しましょう。

本記事を参考に、気になる症状があれば早めに医療機関を受診してください。

また、リペアセルクリニックでは、膝の痛みに対する新たな選択肢として関節の幹細胞治療を提供しています。

膝関節の違和感にお悩みの方は「メール相談」や「オンラインカウンセリング」にて当院へご相談ください。

\無料オンライン診断実施中!/

化膿性関節炎に関するQ&A

化膿性関節炎は何科を受診すれば良いですか?

化膿性関節炎の治療は、整形外科の受診が適切です。

ただし、夜間や休日に急な症状が出た場合は、まず救急外来を受診しましょう。

また、原因となる感染症によっては内科医とも連携して治療を進めていきます。

かかりつけ医がいる場合は、担当医に相談して適切な医療機関を紹介してもらうのも良い方法です。

化膿性関節炎の入院期間はどのくらいですか?

化膿性関節炎の入院期間は通常2〜4週間程度ですが、症状の程度や治療経過によって変動します。

最初の1週間程度は抗生物質の点滴治療が中心で、症状が落ち着いてきたら徐々にリハビリを開始していきます。

退院後も通院での治療やリハビリが必要となりますが、仕事や日常生活への復帰時期は担当医と相談しながら決めていきましょう。

また、化膿性関節炎でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて当院へご相談ください。

| 参考文献一覧 文献1 外務省 海外安全ホームページ_薬剤耐性(AMR)について 文献2 日本医事新報社_化膿性関節炎[私の治療] 文献3 J-Stage_化膿性関節炎の治療経験(第1報― 膝関節) |