- その他、整形外科疾患

歩けるけど痛いのは肉離れのサイン?対処法や早く治すポイントを解説

「肉離れで歩けるけど痛いときは病院に行くべき?」

「軽い肉離れは放置しても大丈夫?」

肉離れを受傷し、痛みはあるけど歩ける場合、上記のようなお悩みや疑問をお持ちになる方も多いでしょう。

歩ける程度の軽度な肉離れであっても放置することで、歩行困難なほど痛みが強くなったり、再発リスクが高まる可能性があるため注意が必要です。

従来の治療では3〜4週間ほど患部を安静にする必要があるため、どうしても筋肉量が低下してしまいます。

しかし、近年の治療では、肉離れの治療期間を短縮できる可能性がある再生医療による治療が注目されています。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、入院や手術をせずに肉離れの治療期間を短縮できる可能性がある再生医療に関する情報を限定配信中です。

「安静期間を短くしたい」「肉離れを早く治したい」という方は、再生医療がどのような治療を行うのかこの機会にぜひ知っておきましょう。

目次

【基礎知識】肉離れとは

肉離れは、筋肉が部分的または完全に損傷する怪我であり、急激な動きや過度の負荷によって発生します。スポーツ活動中に多く見られますが、日常生活の中でも突然の動作や無理な姿勢によって起こることがあります。

とくに太ももの裏側(ハムストリングス)やふくらはぎ(下腿三頭筋)に発生しやすく、急な痛みや腫れ、内出血などを伴います。症状の程度は軽度の筋繊維の損傷から完全断裂までさまざまです。

適切な初期対応としては、RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)が基本です。重症度によっては医療機関での診察が必要で、完全な回復には適切なリハビリテーションと十分な休養期間が欠かせません。再発予防のためには、ウォームアップやストレッチを習慣づけることが重要です。(文献1)

歩けるけど痛い肉離れの状態

歩行時に痛みを感じるものの歩ける状態は、軽度の肉離れの可能性が高いといえます。しかし、この段階で無理をすると症状が悪化する恐れがあるため、細心の注意が必要です。

肉離れは以下のように分類されます。

| 重症度 | 状態 |

| 軽度(1度) | 筋肉のわずかな損傷 |

| 中度(2度) | 筋肉、筋膜の一部断裂状態。皮下出血や患部のへこみが見られる場合がある |

| 重度(3度) | 筋繊維や筋膜の断裂。患部のへこみが明確に確認できる |

(文献2)

軽度であっても適切な処置を怠ると、より重症化する可能性があります。痛みを感じた場合は早めに安静にし、冷却などの応急処置を行いましょう。

自己判断で放置せず、専門医による適切な診断と治療を受けることが、完全回復への近道となります。痛みが持続する場合は、迷わず医療機関の受診をおすすめします。

▼肉離れの痛みに関するご相談はこちらから

>>0120-706-313(受付時間:9:00〜18:00)

肉離れで歩けるけど痛いときの対処法

肉離れを起こした際は、RICE処置が効果的な応急処置としておすすめです。

- Rest(安静):無理に歩かず、患部を休ませる

- Iceing(冷却):アイシングを行い、炎症を抑制する

- Compression(圧迫):テーピングやサポーターで患部を固定する

- Elevation(挙上):足を心臓より高い位置に保ち、腫れを防ぐ

少し痛いけど歩けるから大丈夫といった考えは危険です。症状が軽いうちに適切な対応をしないと、再発リスクが高まります。痛みがあるにもかかわらず無理に活動を続けると、治癒が遅れる可能性があります。

軽度の肉離れであっても、初期の適切な対応が肝心です。痛みを感じたら早めに処置を行い、必要に応じて医療機関の受診が重要です。完全に回復するまで段階的に活動を再開するよう心がけましょう。

肉離れを早く治すポイント

肉離れは損傷の程度によって治療が異なりますが、回復を促進する重要なポイントがいくつかあります。効果的な回復を目指すためには、以下の3つの側面からのケアが不可欠です。

- ストレッチやリハビリ

- 食事

- 再生医療(PRP療法)

損傷の程度や回復段階に合わせて適切に組み合わせると、早期回復を目指せます。

ストレッチやリハビリ

軽度から中度の肉離れでは、適切なタイミングで軽いストレッチを行うことで回復を促す効果があります。筋肉の柔軟性を維持し、血行促進や筋繊維の再生を促し、治癒を早めるのです。

しかし、ストレッチやリハビリテーションの開始時期や運動強度を、自己判断しないことです。不適切なタイミングや強度でのストレッチは、損傷した筋組織にさらなる負担をかけ、治癒を遅らせたり症状を悪化させたりする恐れがあります。

医師や理学療法士などの専門家に相談し、個々の状態に合わせた適切なリハビリテーションのプランを立ててもらうことが必須です。肉離れの回復のためには、専門家の指示に従いましょう。

食事

肉離れの予防および治療過程では、適切な栄養摂取が筋組織の修復と強化に重要な役割を果たします。タンパク質の十分な摂取は、損傷した筋繊維の再生と強化に不可欠です。良質なタンパク質源として鶏肉、魚、卵、乳製品、豆類などを積極的に食事に取り入れましょう。

ビタミン類も肉離れの回復をサポートします。ビタミンはコラーゲン生成を促進し、筋機能の維持を助けます。カルシウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラルは筋肉の修復に必要不可欠です。(文献3)(文献4)

栄養素をバランスよく摂取すれば、肉離れからの回復が促されるだけでなく、再発リスクも低減できます。ただし、サプリメントに頼る前に、まずはさまざまな食品から自然な形での栄養摂取が基本です。

再生医療(PRP療法)

PRP(多血小板血漿)療法は、患者自身の血液から抽出した血小板を高濃度に濃縮し、損傷部位に直接注入する再生医療の一種です。血小板には組織修復を促す物質が豊富に含まれており、患部に直接注射するため治療に効果が期待できます。

肉離れに対するPRP療法は、筋線維や筋膜の修復を加速させるでしょう。従来の保存療法で回復が遅い症例や、中度から重度の損傷に対して有効性が報告されています。PRP注入により、損傷部位の炎症を抑制しながら組織再生を促進し、修復と機能回復を目指します。

リペアセルクリニックでは、あなたの症状に合わせた治療プランをご提案します。再生医療による治療も行っておりますので、メール相談やオンラインカウンセリングをご利用の上、お気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

肉離れと間違えやすいケガ一覧

肉離れの症状は、ほかの部位のケガと似ている場合があり、適切な治療のためには正確な診断が重要です。注意すべき紛らわしいケガには以下の3つがあります。

- 筋肉痛

- 靭帯損傷

- アキレス腱断裂

それぞれ発症の状況や治療法が異なるため、症状が似ていても医師による正確な診断が必要です。

筋肉痛

筋肉痛と肉離れは、しばしば混同されやすいものの、発症時期や症状に明確な違いがあります。

筋肉痛は、一般的に運動後の12〜48時間経過してから徐々に痛みが現れる「遅発性筋痛」の特徴を持ちます。これは筋繊維の微小損傷による炎症反応が原因で、外観上の変化はほとんど見られません。通常は数日間で自然に回復します。

肉離れは受傷と同時に即座に痛みを感じるのが特徴です。これは筋線維や筋膜が急激に損傷するために起こります。さらに特徴的なのは、皮下出血による紫色や青色の変色、また筋繊維の断裂により筋肉にくぼみが現れる場合があることです。

発症時期と外観の違いは、自己判断の場合のチェックポイントになります。即時に強い痛みを感じ、外観に変化がある場合は肉離れの可能性が高く、早急な医療的対応が必要です。

靭帯損傷

靭帯損傷は、関節を安定させる重要な結合組織が過度に伸びたり、部分的あるいは完全に断裂したりするために生じる外傷です。主な症状として、受傷直後からの強い痛みと、速やかに現れる腫れが特徴的です。

痛みは非常に強烈であるため、患者は損傷部位周辺の関節や筋肉をほとんど動かせないことがあります。このような可動域の著しい制限は、靭帯損傷の重要な特徴の1つです。(文献5)

損傷の程度によっては、関節の不安定性やきしみ音を伴うこともあり、足首や膝などの荷重関節では、体重をかけることが困難になることも少なくありません。

靭帯損傷が疑われる場合は、自己判断での運動再開を避け、医療機関での診断と治療を受けることが重要です。

アキレス腱断裂

アキレス腱断裂は、下腿三頭筋と踵骨(かかとの骨)を連結する人体最大の腱であるアキレス腱が切れる深刻な外傷です。受傷時には、非常に特徴的な症状が現れます。

多くの人は断裂瞬間に「バチッ」「パチン」といった音を聞く場合もあり、後ろからかかとを強く蹴られたような感覚を経験します。続いて足首からふくらはぎにかけての激痛が走ります。

動作の特徴として、通常の歩行は可能であっても、つま先立ちができなくなることが挙げられます。アキレス腱はつま先を下に向ける動きに必要であるためです。(文献5)

このような症状がある場合は、早急に整形外科を受診しましょう。適切な治療が遅れると、回復に要する時間が長くなる可能性があります。

肉離れで歩けるけど痛いときに病院にいくべき判断ポイント

肉離れにおいて、歩けるから大丈夫といった自己判断は非常に危険です。たとえ歩行可能な軽度の肉離れであっても、医療機関での受診をおすすめします。理由は、適切な治療が回復に大きく影響するためです。

軽度と思われる症状であっても、専門家の目で評価されない限り、その損傷の状態を正確に判断するのは難しいためです。自己判断で経過観察を選択すると、治療の適切なタイミングを逃がし、症状が悪化する可能性があります。

以下のような場合は受診を考えましょう。

- 痛みが24時間以上続く

- 患部に腫れや内出血がある

- 通常の動作で痛みが増す

- 過去に肉離れを経験している

初期段階での適切な診断と処置は、回復期間の短縮や再発リスクの低減、筋肉の機能維持につながります。最終的には、専門家の判断に従いましょう。(文献6)

歩けるけど痛い肉離れでも病院を受診しよう

肉離れの疑いがある場合は、症状の程度にかかわらず、迅速な医療機関の受診をおすすめします。歩けるから大丈夫といった判断は、肉離れの治療において誤った判断となります。痛みを感じながら歩行可能な状態であっても、決して自己判断で経過観察をしてはなりません。

医師による適切な診断は損傷の正確な状態を把握し、患者本人に合った治療計画を立てる上で不可欠です。早期の適切な処置は、回復期間の短縮だけでなく、再発防止や今後の筋肉状態の維持にも関わります。

肉離れと思われる症状を感じたら、様子を見ようと考えるのではなく、早めの受診を心がけましょう。一見軽度に思える症状でも、医師が診察すると予想以上の損傷が見つかる場合もあります。

自分の身体を大切にし正しい判断を仰ぐことが、スポーツ復帰への最短ルートです。

肉離れでお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」無料相談にてお気軽にお問い合わせください。

▼肉離れの痛みに関するご相談はこちらから

>>0120-706-313(受付時間:9:00〜18:00)

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

医療法人社団 信愛会 瀬戸整形外科クリニック「肉離れの応急処置、および、治療&予防方法」瀬戸整形外科クリニックホームページ

https://setoseikei.com/2024/10/21/first-aid-for-separation-of-the-flesh/(最終アクセス:2025年3月16日)

MSD「捻挫およびその他の軟部組織損傷の概要」MSDマニュアルプロフェッショナル版,2023年7月

城西大学「アスリート・運動をする人が摂るべき栄養素やサプリメントについて解説」JOSAI★LAB,2024年12月27日

https://www.josai.ac.jp/josai_lab/692/(最終アクセス:2025年3月16日)

TENTIAL「肉離れからいち早く回復するための食事とは?必要な栄養素を解説」TENTIALホームページ,2021年2月23日

https://tential.jp/journals/others/flesh_away/010(最終アクセス:2025年3月16日)

あらおと整形クリニック「靭帯損傷・腱断裂・肉離れ」あらおと整形クリニックホームページ

http://www.araoto.net/wound/ligament.html(最終アクセス:2025年3月16日)

森整形外科リハビリクリニック「肉離れ」森整形外科リハビリクリニックホームページ

https://www.moriseikei.or.jp/weaned-off-meat/(最終アクセス:2025年3月16日)

関連する症例紹介

-

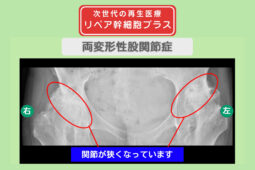

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

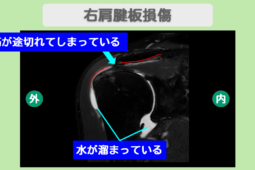

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 2年間改善しなかったしびれが軽減!ABI検査も正常値に!閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害 50代 女性