- 下肢(足の障害)

- スポーツ外傷

肉離れの後遺症とは?治療せずに放置してはならない理由も解説

「肉離れにはどんな後遺症がある?」

「適切に治療しないで放置するとどんなリスクがある?」

初めて肉離れを経験した方は、このような不安を感じてしまうのではないでしょうか。

肉離れは適切な応急処置を行わずに放置すると、血腫(けっしゅ:体内の一部に血が溜まること)が形成されて後遺症の発生リスクが高まります。

後遺症を防ぐには、受傷直後の応急処置や重症度別の治療の実施が大切です。

本記事では、肉離れの後遺症をはじめとして以下を解説します。

後遺症を発生させず速やかに元の活動レベルに戻すためにも、本記事で肉離れの後遺症について理解を深めてください。

また「肉離れの痛みがなかなか取れない」「運動するとすぐ再発してしまう」という方には、再生医療も選択肢の一つになります。

\肉離れの後遺症に再生医療という新しい選択肢/

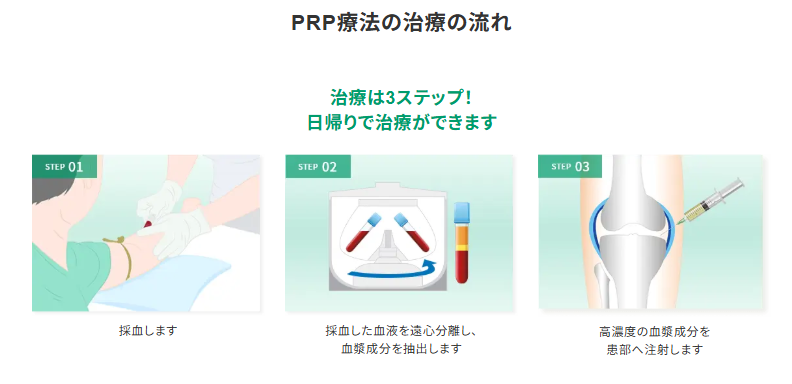

以下のように患者様ご自身の血液から抽出した血小板の濃縮液(PRP)を患部に注射することで、損傷した筋肉や腱の修復を促し、自然治癒力を高めることが期待できます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 肉離れの痛みが長期間続いている方

- リハビリや保存療法だけでは改善が見られない方

- スポーツや仕事に早く復帰したい方

- 手術を避けたい、身体に負担の少ない治療を希望する方

「早く痛みから解放されたい」「パフォーマンスを取り戻したい」という方は、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングをご利用ください。

再生医療の治療法については、以下の動画でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

肉離れの後遺症はつっぱり感や可動域の制限

肉離れの後遺症には、以下のようなものがあります。

- つっぱり感

- 可動域の制限

- 筋力低下

- 筋力のアンバランス

- 筋肉の柔軟性の低下

- 痛み

これらの後遺症があると、運動に制限がかかり再受傷してしまうリスクがあります。後遺症を発生させないためには、受傷直後の応急処置と重症度別の治療が大切です。 (文献1)

肉離れを放置してはならない理由

肉離れが起きた際は、たとえ軽い痛みであったとしても放置してはいけません。肉離れは、受傷直後の症状だけでは重症度を判断できないためです。(文献2)受傷直後の痛みが軽度であっても、時間とともに血腫が形成されていくことがあります。

血腫が形成されると、痛みや腫れが悪化して関節の可動域が制限される恐れがあります。肉離れによる痛みや腫れを悪化させないためには、後述する応急処置であるRICE(ライス)や適切な治療が大切です。

後遺症につながる肉離れによる2つの合併症

肉離れを適切に治療しなければ、以下のような合併症につながるリスクがあります。

| 合併症 | 詳細 |

|---|---|

| コンパートメント症候群 | 筋肉の壊死(えし:組織が壊れてしまうこと)や神経障害による後遺症が発生する。 |

| 骨化性筋炎 | 骨性の組織が形成されて可動域が制限される。 |

それぞれの詳細を解説します。

1.コンパートメント症候群|筋肉の壊死や神経障害による後遺症が発生する

コンパートメント症候群とは、筋肉の壊死や神経障害が起こることです。肉離れが原因の場合は以下のような流れで起きます。

- 筋肉内の出血や腫れが重度になる

- 出血や腫れにより筋肉内の圧力が高まる

- 圧力により血流が悪くなる

コンパートメント症候群は、重大な後遺症が発生する恐れがあります。主な症状は以下の通りです。

- 耐え難い痛み

- 水ぶくれを伴う重度の腫れ

- 知覚障害

- 運動麻痺

これらの症状が現れた場合は、コンパートメント症候群を疑い速やかに外科手術を受ける必要があります。(文献3)

2.骨化性筋炎|骨性の組織が形成されて可動域が制限される

骨化性筋炎(こつかせいきんえん)とは、骨と筋肉のすき間や筋肉内に骨性の組織が形成されることです。筋肉内の血腫や骨膜の損傷が起きた際に、数週間をかけて形成されることがあります。(文献3)

骨化性筋炎が起きると、骨関節の可動域が制限される後遺症が発生する恐れがあります。この後遺症は治りにくいのが特徴です。骨化性筋炎を起こさない方法は、肉離れ後に適切な治療を受けることです。

肉離れの後遺症を防ぐには受傷直後の処置が大切

肉離れの後遺症を防ぐには、受傷直後にRICEという応急処置の実施が大切です。RICEの処置内容は以下の通りです。

| RICE | 処置目的 | 処置内容 |

|---|---|---|

| Rest(安静) | 安静により血管・神経の損傷や腫れを防ぐ。 | 受傷部位を動かしたり体重をかけたりしないで安静にする。テーピングや固定具で動かないように支える。 |

| Icing(冷却) | 壊死や腫れを抑える。 | 氷のうやアイスパックで15~20分冷やし、感覚がなくなったら外す。痛みがあれば繰り返す。 |

| Compression(圧迫) | 内出血や腫れを防ぐ。 | 腫れが予想される部位にテーピングパッドやスポンジを当てて、弾性包帯やテーピングで軽く圧迫しながら固定する。 |

| Elevation(高挙) | 腫れを予防する、または軽減する。 | 台などを使い受傷部位を心臓よりも高く挙げる。 |

(文献4)

この4つの頭文字をとってRICEと呼びます。肉離れが起きた直後にRICEの応急処置を実施すれば、血腫や腫れを軽減でき後遺症のリスクを下げられます。

受傷直後は、損傷や炎症を悪化させる恐れがあるため揉んだり温めたりしてはいけません。RICEの応急処置を行ったあとは、整形外科を受診して医師の指示に従ってください。

肉離れの後遺症を防ぐ重症度別の治療方法

肉離れの後遺症を防ぐには、重症度別の適切な治療とリハビリを行う必要があります。肉離れの重症度は以下のように分けられます。

| 重症度 | 損傷部位の状態 |

|---|---|

| I型 | 筋繊維がわずかに損傷した状態 |

| II型 | 筋繊維の一部が断裂した状態 |

| III型 | 筋繊維が完全に断裂した状態 |

ここからは重症度別の治療方法を解説します。

1.I型|筋繊維がわずかに損傷した状態

I型は、筋繊維がわずかに損傷した状態で軽度の肉離れです。画像所見では、筋肉と腱の接続部分の周囲や筋肉に出血が見られます。(文献5)

ストレッチ痛を伴わないのが特徴です。症状の有無と画像検査によりI型であるかどうかを診断します。I型の治療方法は安静を主体とする保存的治療です。

数日から1週間の間、受傷部位を安静にしたのちリハビリを始めます。基本的な動きやスポーツ動作を確認しながら、スポーツに復帰できるかを判断します。

2.II型|筋繊維の一部が断裂した状態

II型は、筋繊維の一部が断裂した状態で中等症の肉離れです。画像所見では、筋肉と腱の接続部分に損傷が見られます。(文献5)

明らかなストレッチ痛があるのが特徴です。II型は2週間を基本に保存的治療を行い、リハビリも含めると回復まで平均6週間ほどかかります。保存的治療の後、以下の確認後にリハビリを開始します。

- 熱感

- 腫れ

- 圧痛

- しこりの有無

- 運動動作

- 画像所見

筋肉量が少ない筋肉と腱の接続部分に損傷が起きた場合は、十分に回復できない恐れがあります。このような場合は手術の検討が必要です。また、運動時の痛みが長引く場合も手術を検討しなければなりません。

3.III型|筋繊維が完全に断裂した状態

III型は、筋繊維が完全に断裂した状態で重傷の肉離れです。画像所見では、筋肉をつなぐ腱の断裂、または腱の接続部分の引き抜けが見られます。(文献5)

III型は自然治癒が見られたとしても、筋肉の収縮力が損失する恐れがあるため手術が必要です。手術後は、2〜3週間の安静後、3〜6週間かけて正常な関節可動域を目指します。

主な手術の適応部位は以下の通りです。

- アキレス腱断裂

- ハムストリングス近位付着部損傷

- 大腿四頭筋遠位付着部損傷

- 大胸筋遠位付着部損傷

- 上腕二頭筋長頭腱損傷

いずれの部位も手術後は良好に筋力が回復し、近年では過去に受傷した肉離れであっても手術により十分な筋力回復が見込めるケースが示されています。(文献5)とはいえ、肉離れは放置しないで受傷直後から適切な診断と治療を受けることが望ましいです。

なお、肉離れなどのスポーツ外傷に対する治療としては、再生医療という選択肢もあります。再生医療に関して、詳しくは以下をご覧ください。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。

肉離れ予防のため3つのポイント

肉離れは「受傷した部分に疲労がたまっていた」「筋肉がほぐれていなかった」などが原因で起きます。

そのため、以下のようなポイントを抑えることで肉離れのリスクを軽減できます。

それぞれの詳細を解説します。なお、今回はハムストリングを例にして解説しています。

1.運動動作に適した筋力を鍛える

肉離れを起こさないためには、運動動作に適した筋力を鍛える必要があります。

ハムストリングにおける肉離れ予防のトレーニングを紹介すると以下の通りです。

| ヒップリフト |

|---|

|

1.膝を曲げた状態で仰向けになる |

(文献6)

お尻と太もも裏が効いていることを感じられれば正しくできています。片足を挙げた状態をキープすれば負荷を高められます。

2.運動前はウォーミングアップを行う

運動前のウォーミングアップやストレッチは、肉離れ予防につながります。ウォーミングアップは筋肉が温められ、筋肉の収縮や協調性が十分に発揮される状態になるためです。

ストレッチも十分に行い筋肉の柔軟性が保たれていれば、さらに肉離れの予防につながるでしょう。

3.疲労回復や運動後のケアを心がける

疲労は筋肉のパフォーマンスを低下させ、受傷リスクが高まります。

身体的疲労だけでなく、精神的な疲労が溜まっている場合も十分な休息が大切です。運動後のマッサージ等のケアは、疲労回復を期待でき肉離れ予防につながります。

肉離れの後遺症を防ぐため受傷後すぐに治療をしよう

肉離れによる後遺症を防ぐためには、まず受傷直後にRICEの応急処置を行うことが大切です。

その後、医療機関を受診して重症度に応じた適切な治療を受けてください。

「軽い痛みだから」と放置してしまうと血腫が大きくなり、後遺症が発生するリスクが高まることがあります。

治療後は、運動動作に応じたリハビリや運動前後のケアを怠らず、再受傷の予防に努めることも大切です。

また肉離れの手術や長期的なリハビリに不安や抵抗がある方は、再生医療の一種であるPRP(多血小板血漿)療法という選択肢もあります。

PRP療法は、患者様自身の血液から抽出した成長因子を豊富に含む血漿成分を患部に投与することで、組織の修復・再生を促進する治療法です。

できるだけ早く組織の回復を助けることで、しこりや筋肉のこわばりなどの後遺症を減らし、スムーズな回復を目指せます。

「早く競技に復帰したい」「再発や後遺症が不安」「手術は避けたい」という方は、ぜひ一度当院(リペアセルクリニック)へご相談ください。

参考文献

(文献1)

奥脇 透.「1.肉離れの診断と治療」『日本臨床スポーツ医学会誌』24(3), pp.331-333, 2016年

https://www.rinspo.jp/journal/2010/files/24-3/331-333.pdf(最終アクセス:2025年5月19日)

(文献2)

日本臨床整形外科学会「【誤った知識】肉ばなれは放っておけば治る」日本臨床整形外科学会ホームページ

https://jcoa.gr.jp/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%92%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB/%E3%82%88%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%8C%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%80%8D/%E3%80%90%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%80%91%E8%82%89%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%94%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%91%E3%81%B0%E6%B2%BB%E3%82%8B/(最終アクセス:2025年5月19日)

(文献3)

恩賜財団済生会「筋挫傷(きんざしょう)」恩賜財団済生会ホームページ

https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/muscle_strain/(最終アクセス:2025年5月19日)

(文献4)

日本スポーツ整形外科学会「3.スポーツ外傷の応急処置(RICE処置の実際)」日本スポーツ整形外科学会ホームページ

https://jsoa.or.jp/content/images/2023/05/s03.pdf(最終アクセス:2025年5月19日)

(文献5)

奥脇 透.「肉離れに関する最新の指針」『日本体育協会スポーツ医・科学研究報告』5, pp.1-29, 2008年

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/studiesreports/2001_2020/H2005.pdf(最終アクセス:2025年5月19日)

(文献6)

日本大学「体感トレーニング~応用編~」日本大学ホームページ

https://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~NUBScommon/gakuseika/sportZERO/2024_04month.pdf(最終アクセス:2025年5月19日)