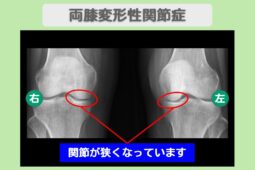

- ひざ関節

- 変形性膝関節症

膝の痛みに効く飲み薬はロキソニン?効能や服用時の注意点を解説

ロキソニンは、炎症を抑制する効果が期待できる医薬品です。

そのため、炎症によって膝に痛みが生じている場合は、ロキソニンを服用すれば痛みが緩和される可能性があります。

本記事では、膝の痛みに効く飲み薬のロキソニンについて詳しく解説します。

薬の効果や飲むときの注意点も紹介しているので、ロキソニンの服用を検討中の方は参考にしてみてください。

目次

膝の痛みに効く飲み薬のロキソニンとは【効能や即効性】

ロキソニンは非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に分類され、炎症を引き起こす物質の生成を抑えることで、鎮痛や解熱効果を発揮します。

以下は、ロキソニンが効果を発揮する可能性がある膝の疾患の一例です。※疾患名をクリックすれば詳細記事をチェックできます

膝の痛みに悩む場合は、ロキソニンの服用を検討してみると良いでしょう。

ロキソニンの鎮痛成分は速やかに血中に吸収され、効果の即効性が期待できます。

実際に、ロキソニンを製造する製薬会社がおこなった調査では、ロキソプロフェンナトリウム錠投与後、約30〜60分以内でロキソプロフェンおよびその活性代謝物であるtrans-OH体の血中濃度が最大値に到達することが確認されています。(参考1)

なお、ロキソニンを服用しても効果が実感できない場合は、病院の受診を検討してみてください。症状が進行している可能性もあるためです。

自分に合った病院を探している方は再生医療を専門とする『リペアセルクリニック』への受診をご検討ください。再生医療とは人間の自然治癒力を活用した最新の医療技術です。すり減った軟骨を再生し、膝の痛みを軽減させる効果があります。

本来なら手術しなければいけない状態でも、再生医療で治療できる可能性があります。

膝の痛みに効くロキソニン3種【ドラッグストアで購入できる種類もある】

ロキソニンには主に以下の3種類があります。

・飲むタイプ

・塗るタイプ

・貼るタイプ(テープ・湿布)

それぞれの特徴や使用上の注意点を順番に解説します。

なお、ロキソニンを含む一般用医薬品は「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」にリスク区分されています。

ロキソニンは薬局やドラッグストアなどで購入できますが「第1類医薬品」に区分される場合は薬剤師、「第2類医薬品」「第3類医薬品」に区分される場合は薬剤師または登録販売者が対応しないと買えません。(参考2)

飲むタイプ

膝の痛みに効果がある飲むタイプのロキソニンは、体内で成分が吸収されるため、高い即効性が期待できます。

ロキソニンを服用する際は、添付文書に記載されている用法用量を必ず守りましょう。年齢や症状により以下のような使用制限があります。

|

・1回の服用量 |

体質や体調によっては、眠気や頭痛、胸やけといった副作用が現れるケースもあります。(参考3)副作用と思われる症状が出た場合は、服用を中止して専門家に相談しましょう。

塗るタイプ

塗るタイプのロキソニンは、皮膚から成分が吸収されて効果を発揮します。飲むタイプほどの即効性はないため、強い痛みには効果が薄いとされています。

以下のような症状や状態の場合は、使用を極力控えましょう。成分が刺激となって、傷や皮膚状態が悪化する可能性があります。

| ・傷口がある ・かぶれや湿疹がある ・皮膚が敏感な状態である |

用法用量を守り、適切に使用してください。

貼るタイプ(テープ・湿布)

貼るタイプのロキソニンの種類は、主にテープと湿布です。

塗るタイプ同様に、皮膚から成分を吸収し、直接患部に働きかける特徴があります。

内服薬に比べて副作用は少ないものの、貼付したカ所の皮膚がかぶれたり、炎症を起こしたりするケースがあります。

用法用量を守って正しく使用し、異常が見られた場合は使用を中止しましょう。

膝の痛みで飲み薬のロキソニンを服用するときの注意点3つ

ここでは、ロキソニンを服用するときの注意点を解説します。

・専門家に相談する

・効果が見られない場合もある

・医師の治療が必要な可能性もある

これらの点に注意して、安全に服用しましょう。

専門家に相談する

先述のとおり、ロキソニンを含む一般用医薬品は、副作用等のリスクに応じて、以下のように区分されています。

|

医薬品のリスク分類 |

対応する専門家 |

|

第1類医薬品(とくにリスクが高いもの) |

薬剤師 |

|

第2類医薬品(リスクが比較的高いもの) |

薬剤師または登録販売者 |

|

第3類医薬品(リスクが比較的低いもの) |

薬剤師または登録販売者 |

参考:厚生労働省|一般用医薬品のリスク区分

飲むタイプのロキソニンは「第1類医薬品」に分類されているものが大半です。塗るタイプや貼るタイプのロキソニンは主に「第2類医薬品」となっています。

ロキソニンはリスクがある医薬品として区分されているので、区分ごとの専門家に副作用や使用方法について相談し、安全な服用を心がけましょう。

効果が見られない場合もある

ロキソニンは、炎症を抑制させる効果をもつ薬です。そのため、炎症が関係しない痛みでは効果が見られない可能性があります。

効果が期待できない状態で服用を続けるのは、身体に良くありません。

使用後に症状が改善しない場合は、ほかの原因を特定するために医師の診察を受けることを検討しましょう。

専門家の治療が必要な可能性もある

症状が重症化している場合、ロキソニンの効き目が限定的な場合があります。

そのまま放置しておくと、関節の損傷が進んでしまい、手術が必要になる可能性も考えられます。そのため、ロキソニンを服用しても効果が見られない場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

自分に合った病院を探している方は再生医療を専門とする『リペアセルクリニック』への受診をご検討ください。再生医療とは人間の自然治癒力を活用した最新の医療技術です。すり減った軟骨を再生し、膝の痛みを軽減させる効果があります。

本来なら手術しなければいけない状態でも、再生医療で治療できる可能性があります。

\無料オンライン診断実施中!/

ロキソニン以外で膝の痛みに効く飲み薬

以下は、ロキソニン以外で膝の痛みに効く飲み薬の一例です。薬ごとに特徴や副作用なども紹介しているので、どの薬を服用しようか検討中の方は参考にしてみてください。

アセトアミノフェン抗炎症作用はありませんが、鎮痛効果があり、妊娠中にも使われることから比較的安全性が高いところが特徴です。しかし副作用がない訳ではありません。鎮痛薬は痛みがあるときだけ使いましょう。 ・副作用: 肝障害、食欲不振、胃痛、消化器症状 |

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)よく知られている「ロキソニン」などもこの種類に含まれ、変形性膝関節症に多く使われるのが、この非ステロイド性抗炎症薬です。 非ステロイド性抗炎症薬は鎮痛効果や抗炎効果がありますが、長期間使用すると胃腸障害などを引き起こす場合があるため、注意が必要です。 非ステロイド性抗炎症薬の中には胃腸障害が起こりやすいもの、起こりにくいものがあり、胃腸や粘膜を保護する薬を一緒に飲む必要があります。 ・副作用: 胃腸障害、消化管潰瘍、気管支炎、肝障害、腎障害 |

COX-2(コックスツー)阻害薬非ステロイド性消炎鎮痛薬より、副作用が起こりにくいため、長期間の使用に向いています。ただし非ステロイド性消炎鎮痛薬に比べると、鎮痛効果がやや弱い点が特徴です。 ・副作用: 胃腸障害 |

オピオイド鎮痛薬非ステロイド性消炎鎮痛薬でも効果が見られない場合に使われます。オピオイド鎮痛薬は強い鎮痛効果がある医療用麻薬です。医療用麻薬と効くと怖いとイメージされる方もいますが、医師の指示のもと、正しく使用すれば安全に大きな効果が期待できます。 ・副作用: 便秘、吐き気、めまい、眠気 |

まとめ|膝の痛みに効く飲み薬のロキソニンを服用するなら特徴を把握しよう

炎症が起こって膝の痛みがある場合は、ロキソニンが効果的です。

飲み薬のロキソニンは「第1類医薬品」に区分される商品が多く、その場合は薬剤師による説明と処方が必要です。

ロキソニンは副作用を伴う可能性があるため、添付文書に記載されている用法用量を必ず守った上で服用しましょう。

近年、変形性膝関節症や半月板損傷を含む膝の損傷に効果的な治療法として「再生医療」が注目されています。

再生医療には、幹細胞をひざ関節に注射するだけですり減った軟骨を再生し、痛みを軽減させる効果があります。本来なら手術しなければいけない状態でも、再生医療で治療できる可能性があるのです。

詳しい治療法や効果が知りたい方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

【参考文献】

参考1:https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00057032.pdf

参考2:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/240930/medical01_02.pdf

参考3:https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00057032.pdf

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性