- 健康・美容

寝たきりにならないためには?今からできる生活改善法

「高齢になっても元気に過ごしたい」と考えていても、転倒や病気をきっかけに寝たきりになってしまうことは珍しくありません。

寝たきりを防ぐためには、運動、食事、人とのつながりなど、普段の生活習慣が大切です。

この記事では、寝たきりにならないために知っておきたい主な原因と予防のポイントを解説します。高齢のご家族がいる方や、ご自身の将来が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

関節の痛みや脳卒中の後遺症など、将来寝たきりにつながる可能性のある症状でお悩みの方は、ぜひ公式LINEにご登録ください。

目次

寝たきりにならないためには日々の生活習慣が大切

寝たきりを防ぐには特別な対策よりも、日々の生活習慣の積み重ねが重要です。

適度な運動や栄養バランスの取れた食事、地域や家族との交流といった習慣が、心身の衰えを防ぎ自立した生活を長く保つことにつながります。

健康で自立した生活を送れる期間を延ばすために、できることから少しずつ取り組みましょう。

寝たきりになる主な原因

寝たきりになる主な原因は、以下の3つです。

- 認知症

- 脳卒中

- 骨折・転倒

上記は、厚生労働省が発表した「介護が必要になった主な原因」の上位でもあり、加齢とともに誰にでも起こり得るものです。(文献1)

それぞれの原因が、どのように寝たきりにつながるのかを詳しく解説します。

認知症

寝たきりの主な原因として最も多いのが認知症です。厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、介護が必要になった原因の第1位は認知症でした。(文献1)

認知症とは、脳の病気や障害などによって、記憶や判断力などが徐々に低下していく病気の総称です。

認知症には、主に以下の4つのタイプがあります。

| 主な認知症のタイプ | 内容 |

|---|---|

| アルツハイマー病 | 脳の神経細胞が徐々に壊れていくことで、記憶力や思考力が低下する病気 |

| 脳血管性認知症 | 脳梗塞や脳出血などの脳卒中が原因で起こり、記憶力の低下や歩行困難などの症状が現れる |

| レビー小体型認知症 | レビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が脳の神経細胞に蓄積し、物忘れや時間・場所の感覚がわからなくなる |

| 前頭側頭葉変性症 | 脳の前頭葉や側頭葉と呼ばれる部分が縮んでしまうことで、感情をコントロールできなくなったり、言葉が出にくくなったりする |

認知症が進行すると、今がいつなのか、ここがどこなのかがわからなくなり、人との会話もできなくなります。最終的には、食事や着替えなど日常生活のすべてに介助が必要となり、寝たきりの状態になることもあります。

認知症の早期発見と進行予防のためには、日頃の生活習慣の見直しと家族や医療機関との連携が重要です。

脳卒中

脳卒中は、寝たきりになる原因として、とくに気をつけたい病気です。厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、介護が必要になった原因の第2位は脳卒中でした。(文献1)

脳卒中とは、脳の血管が詰まる(脳梗塞)、脳の血管が破れる(脳出血・くも膜下出血)などによって、脳の細胞に必要な酸素や栄養が届かなくなり、脳の細胞が損傷を受ける病気の総称です。

脳卒中になると、体の片側が動かなくなる半身麻痺や、うまく話せなくなる言語障害などの症状が現れ、一人で日常生活を送ることが困難になる場合があります。また、重い後遺症により長期入院やリハビリが必要となり、その間に筋力や体力が急激に衰えるリスクもあります。

脳卒中は、脳だけでなく体全体の機能に大きな影響を与える可能性のある病気です。以下のコラムは、脳卒中の前兆について紹介していますので参考にしてください。

骨折や転倒

転倒による骨折は、高齢者が寝たきりになる原因のひとつです。「令和4年国民生活基礎調査」によると、介護が必要になった原因の第3位は、骨折・転倒です。(文献1)

とくに太ももの骨である大腿骨の骨折は長期間ベッドで安静にしている必要があり、筋力が低下して介護が必要な状態になるリスクが高くなります。

家の中で転倒事故が起こりやすい場所は次の通りです。

- 居間:家具の角やコード類

- 寝室:ベッドからの起き上がり時

- 玄関:段差や靴の脱ぎ履き時

- 階段:上り下り時のつまずき

- 浴室:濡れた床で滑ってしまう

電気コードやカーペットの配置を見直したり、スロープや手すりの設置を検討したりしてみましょう。

さらに、骨粗しょう症の方は骨がもろくなっているため、軽い転倒でも骨折しやすくなります。骨粗しょう症とは、加齢や女性ホルモンの減少、カルシウム不足などが原因で骨の密度が低下し、もろくなってしまう病気です。

骨粗しょう症の原因や予防策について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。

寝たきりにならないための予防法

寝たきりを防ぐには、日常生活の中で意識的に健康を保つことが重要です。

寝たきりにならないための予防法は、以下の通りです。

- 生活習慣病の予防

- 社会活動への参加

- 適度な運動

- 口腔ケア

- 栄養バランスの取れた食事

これらを意識して、できることから少しずつ始めてみましょう。

生活習慣病の予防・対策

寝たきりを防ぐには、糖尿病や高血圧、コレステロールの異常、肥満など生活習慣病の適切な管理が重要です。

生活習慣病を放置すると、認知症や脳卒中のリスクを高める恐れがあります。たとえば高血圧や糖尿病をそのままにしておくと、血管に負担がかかり続けて傷つきやすくなり、脳卒中を起こす危険性が高まります。

生活習慣病の予防策は、以下の通りです。

- 体重や血圧、血糖値を適正に保つ

- 減塩を意識したバランスの良い食生活を送る

- ウォーキング、水泳などの有酸素運動を習慣にする

- 処方された薬を正しく服用する

- 定期的な健康診断を受ける

- リラックスできる趣味を持つ

- 禁煙する

生活習慣病と寝たきりの原因となる病気には、密接な関係があります。将来も自分らしく元気に過ごすために、毎日の健康管理を大切にしましょう。

社会活動への参加

高齢になると、外出や人付き合いが億劫になりがちですが、人と関わることは脳や身体を活性化する有効な手段です。

外出には、身支度や時間管理、段取りといった一連の行動が求められ、これらが脳を刺激します。また、人と話す、笑い合うといった日常の交流は、やる気や幸福感をもたらすドーパミンの分泌を促し、記憶力や判断力といった働きの維持にも役立ちます。

社会活動の一例は、下記の通りです。

- 図書館を利用する

- 映画館やコミュニティセンターで映画を観る

- 習い事に通う

- 地域のサロンに参加する

- ボランティアに挑戦する

大切なのは、無理せず続けられる範囲で他者と関わることです。人とのつながりを大切にし、社会との関わりを持ち続けることが、寝たきりや認知症を防ぐための大きな力になります。

意識して身体を動かす

寝たきりにならないためには、意識して体を動かすことが大切です。転倒を恐れて体を動かさないでいると、筋肉が衰えて転倒や骨折のリスクが高まります。

身体活動が少ない人ほど、わずかな運動でも健康増進効果が期待できます。(文献2)

以下の運動を、無理のない範囲で取り入れてみましょう。

- 軽いウォーキング(15~30分程度)

- 週2~3回の筋トレ

- 椅子に座っての足上げ運動やスクワット

- ストレッチ

- ラジオ体操

- 家事や庭仕事

日常に運動の習慣を組み込むことが、将来の寝たきり予防につながります。

口の健康を保ち噛む力を維持する

口の健康は、寝たきり予防に欠かせない要素のひとつです。

年齢とともに噛む力や飲み込む力が弱くなると、食事がしづらくなり、栄養不足や体力の低下を招くことがあります。実際に、口の機能が少し落ちただけでも、要介護になるリスクや死亡率が高まるという研究報告もあります。(文献3)

口の機能を保つには、日々の歯磨きや定期的な歯科検診で、むし歯や歯周病を防ぐことが基本です。

また、下記のような噛む力や舌の動きを保つトレーニングも効果的です。

- パタカラ体操(パ・タ・カ・ラと発音する口の体操)

- 噛みごたえのある食品(根菜や干し芋など)を意識的に食べる

- 唾液腺マッサージ

- 頬の筋肉を鍛える

口の健康を保つことは、食事や会話の楽しみを守るだけでなく、全身の健康や社会とのつながりを保つ上でも役立ちます。できることから、日常生活に取り入れてみましょう。

バランスの良い食事を摂る

寝たきりを防ぐには、栄養バランスのとれた食事が欠かせません。

高齢になると食欲が落ち、たんぱく質やビタミンなどの栄養素が不足しやすくなります。そのため、筋力が落ちて転びやすくなったり、体を動かすのが面倒になったりする場合があります。

寝たきりにならないために意識的に摂取したい栄養素は、下記の通りです。(文献4)

| 栄養素 | 主な働きや注意点 | 摂取例 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 痩せすぎも太りすぎも心身の衰えにつながる可能性がある | ごはん・パン・麺類 |

| たんぱく質 |

|

肉・魚・卵・大豆製品 |

| ビタミンD | 骨を強く保ち、骨粗しょう症の予防に役立つ | きのこ類・卵黄・魚類 |

| カルシウム | 骨を丈夫に保ち、骨折の予防につながる | 小魚・乳製品・緑黄色野菜 |

| 食物繊維 | 腸内環境を整えて便秘を予防する | きのこ・海藻・根菜類 |

| ビタミンB2 | 皮膚や粘膜、爪などの健康を保つ | 納豆・乳製品・レバー |

食事は1日3食を基本に、主食・主菜・副菜をそろえるのが理想です。また、栄養のはたらきを十分に引き出すためには、軽い運動や筋トレを一緒に行うことも大切です。

さらに、高齢になると喉の渇きを感じにくくなります。脱水を防ぐためにも、意識的にこまめな水分補給を心がけましょう。

毎日の食生活を少しずつ見直すことが、寝たきりを防ぎ、健康寿命をのばすことにつながります。

再生医療

寝たきりになる原因のひとつ脳卒中の予防方法として、再生医療という治療法があります。

再生医療は他の細胞に変化する能力を持つ「幹細胞」という細胞を用いる治療法です。

脳卒中に対する再生医療については、以下のページで症例を紹介しています。ぜひご覧いただき、興味をお持ちの方はお気軽に当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。

寝たきりにならないための運動・筋トレ

寝たきりにならないための運動・筋トレ体操を3種類ご紹介します。

転倒や寝たきりのリスクを防ぐために、体調に合わせて無理のない範囲で取り入れて筋力や柔軟性の向上を目指しましょう。

寝たままできる|股関節のストレッチ

ベッドの上で寝たままできる股関節のストレッチは、股関節周囲の柔軟性を高め、寝返りや起き上がりの動作がスムーズになる効果が期待できます。

手順は以下の通りです。

- 仰向けになり、両ひざを立てる

- 両ひざを左右にゆっくり倒す

- 10回繰り返す

おしりから腰がしっかり伸びていることを意識すると効果的です。また、背中がベッドから浮かないよう、動作はゆっくりと行いましょう。

椅子に座ったままできる|太ももの筋トレ

椅子に座ったままできる膝のばしは、太ももの前側(大腿四頭筋)を鍛え、歩行時の安定性の向上が目指せます。

手順は下記の通りです。

- 椅子に浅く腰かける

- 片足を3秒かけてゆっくり前方へ伸ばす

- 伸ばした状態で1秒間キープ

- 3秒かけて足を下ろす

- 左右10回ずつ行う

膝を伸ばしたとき、つま先が天井を向くよう意識しましょう。

立ったままできる|股関節周囲の筋トレ

立ったままできるもも上げは、股関節周囲の筋肉を刺激し、ふらつきや転倒の予防につながります。

手順は以下の通りです。

- 背筋を伸ばして立ち、片手を壁につける

- 壁に手をつけた側の脚を、3秒かけて持ち上げて膝を曲げる

- 1秒間そのままキープする

- 3秒かけて足を下ろす

- 左右10回ずつ行う

太ももが床と平行になる高さまで上げ、反動をつけず、ゆっくりと動かすと効果的です。

体操は無理のない範囲で行い、継続することで筋力や柔軟性を保てます。毎日のすきま時間を活用して、寝たきり予防を目指しましょう。

寝たきりにならないための家族の関わり方

高齢者が寝たきりにならないためには、家族の関わり方が大きな影響を与えます。とくに重要なのは、本人のできることを尊重し、生活の中での役割を保ち続けてもらうことです。

家族の方ができるサポートの例は、以下の通りです。

- 買い物や家事などを本人のペースで任せる

- 地域の集まりに誘って外出の機会を増やす

- 手すりや照明などで住まいを安全に整える

必要以上の手助けは、本人のやる気をなくし、かえって寝たきりにつながることもあります。できることは見守り、難しいところだけを手伝う姿勢が大切です。

家族の関わり方しだいで、本人の自立を守り寝たきりの予防にもつながります。

寝たきり予防のカギ|廃用症候群・サルコペニア・フレイル

日々の生活の中で、軽い運動やバランスの良い食事を意識することが、寝たきりにならないための第一歩です。

反対に、何もせずに過ごしていると、加齢や病気をきっかけに筋力や心身の機能が衰え、廃用症候群・サルコペニア・フレイルと呼ばれる状態に陥るおそれがあります。

以下の表で、ご自身やご家族が当てはまるかどうかチェックしてみましょう。

| 状態名 | 主な特徴 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 廃用症候群 | ケガや病気で安静にしているうちに体の機能が低下 |

|

| サルコペニア | 加齢による筋肉量の減少 |

|

| フレイル | 心と体の両方が弱ってきた状態 |

|

一つでも当てはまれば、予防に向けた対策を始めるサインかもしれません。早めに気づき、今からできることから始めてみましょう。

まとめ|寝たきり予防は「今」から始めよう

寝たきりを防ぐには、年齢に関係なく、ふだんの生活を見直すことが大切です。

運動不足、人との関わりの減少、生活習慣病の放置は、将来寝たきりになるリスクを高めてしまいます。体と心の健康を保つために、今できることから少しずつ取り組みましょう。

また、糖尿病や脳卒中などの病気は、再生医療の対象になる場合があります。再生医療とは、患者様自身の細胞や血液を用いて、損傷した組織にアプローチする治療法です。

生活習慣の改善が難しいと感じている方や、脳卒中の後遺症にお悩みの方は、当院までお気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1)

令和4年国民生活基礎調査IV介護の状況|厚生労働省

(文献2)

健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023|厚生労働省

(文献3)

介護予防マニュアル第4版|厚生労働省

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が3に!人工関節を回避して歩ける喜び!左変形性股関節症 60代 女性

-

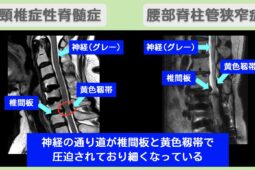

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

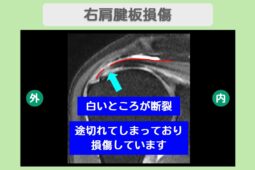

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性