- 肝疾患

- 内科疾患

アルコール性肝炎の初期症状|進行サインや放置するリスク【医師が解説】

アルコール性肝炎は初期症状が軽いため、気づかずに放置してしまう人が多い病気です。

しかし、進行すると肝硬変や肝がんに移行し、命に関わる場合もあります。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れたときにはすでに手遅れの可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、初期症状や検査方法、重症化を防ぐためのポイントを解説します。

自分の体の異変にいち早く気づき、適切な対応を取りましょう。

目次

アルコール性肝炎の初期症状

アルコール性肝炎は、初期段階では症状が出にくく、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。

早期発見には、どのような兆候があるのかを知ることが大切です。

アルコール性肝炎でみられる初期症状と原因は以下のとおりです。(文献1)

|

症状 |

主な原因 |

|---|---|

|

倦怠感 |

肝臓の機能低下によるエネルギー不足 |

|

食欲不振 |

肝臓の炎症による消化機能の低下 |

|

腹痛 |

肝臓の腫れや炎症による右上腹部の痛み |

|

発熱(微熱) |

炎症反応による体温上昇 |

|

尿が濃い |

ビリルビン排出異常により尿の色が濃くなる |

肝臓は、体内の解毒や栄養の代謝を行う重要な臓器です。

アルコールを大量に摂取すると、肝臓の細胞がダメージを受け、正常に働かなくなります。

その結果、エネルギー不足から倦怠感が生じ、消化機能の低下で食欲不振が起こります。

さらに、炎症が進行すると微熱が出たり、肝臓が腫れて腹痛がしたりするのも初期症状の特徴です。

アルコール性肝炎の初期症状は、風邪や疲労と勘違いしやすいため、長引く場合は注意が必要です。

【血液検査】アルコール性肝炎が疑われる検査値

アルコール性肝炎の診断は、黄疸の有無や血液検査における肝機能を示す酵素の異常値がポイントとなります。

ただし、これらの数値は他の肝疾患でも上昇するため、飲酒歴や追加の検査と併せて判断する必要があります。

血液検査で確認する主要な数値は次のとおりです。(文献2)(文献3)

|

検査項目 |

異常値の特徴 |

意味 |

|---|---|---|

|

γ-GTP |

上昇(男性70IU/L超・女性40IU/L超) |

肝臓がダメージを受けている |

|

AST(GOT)/ALT(GPT)比 |

AST>ALTが特徴的 |

アルコール性肝炎や脂肪肝で見られる傾向 |

|

白血球数 |

増加 |

肝臓の炎症による免疫反応 |

|

ビリルビン |

上昇 |

黄疸が出る可能性が高い |

|

アルブミン |

低下 |

肝臓の合成機能が低下している |

アルコール性肝炎では、γ-GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)が上昇しやすく、とくにASTがALTより高くなる(AST>ALT)のが特徴です。

白血球数の増加が見られる場合は、炎症が進行している可能性が考えられます。

また、ビリルビン値の上昇によって皮膚や白目が黄色くなる黄疸が現れるケースもあります。

ただし、これらの数値は他の肝疾患でも異常を示す可能性があるため、医師の総合的な判断が必要です。

肝臓の数値に異常がある場合の原因や対策については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

アルコール性肝炎の進行サイン・症状

アルコール性肝炎が進行すると、黄疸や消化器症状が現れる場合があります。

黄疸は血液中のビリルビンが過剰に増え、皮膚や白目が黄色くなる症状で、肝機能の深刻な低下を示します。

この状態になった場合は、早急に受診しましょう。

また、嘔吐や下痢が続く場合も注意が必要です。

肝臓の働きが低下すると消化機能が乱れ、食べ物の消化や吸収がスムーズに行われなくなります。

とくに、アルコール摂取後に強い気持ち悪さや腹痛が続く場合は、肝炎が進行している可能性があります。

アルコール性肝炎が進行すると栄養吸収が悪化して体力の低下につながるため、早めの検査と適切な対応が重要と言えるでしょう。

\無料オンライン診断実施中!/

アルコール性肝炎を放置するリスク

アルコール性肝炎を放置すると、症状が進行し、命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

とくに以下のリスクが高まるため注意が必要です。

- 肺炎・腎不全・消化管出血のリスク

- 肝硬変や肝がんのリスク

初期症状が軽くても軽視せず、早めに医療機関を受診しましょう。

肺炎・腎不全・消化管出血のリスク

アルコール性肝炎が進行すると、免疫低下や血流異常によって以下のような症状が発生するケースがあります。(文献3)

|

起こりうるリスク |

症状 |

|---|---|

|

肺炎 |

|

|

腎不全 |

|

|

消化管出血 |

|

いずれも進行すると命に関わるため、早急な治療が必要です。

肝硬変や肝がんの発症リスク

アルコール性肝炎を放置すると、肝硬変や肝がんへ進行する可能性が高まるため注意が必要です。(文献4)

肝硬変は肝臓の細胞が線維化し、腹水や黄疸、手のひらの赤み(手掌紅斑)などの症状が現れ、最終的には肝不全につながります。

さらに、肝硬変が続くと肝細胞ががん化しやすくなり、肝がんを発症するリスクが高まります。

初期の肝がんは症状が乏しく、発見が遅れることが多いため、定期的な検査が欠かせません。

そのため、普段から酒量が多いと感じている方は、少しでも異常を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。

こちらの記事では、アルコール性肝炎の治療法について詳しく解説しています。

アルコール性肝炎の検査方法

アルコール性肝炎の診断には、血液検査や画像検査、肝生検、飲酒習慣のチェックが用いられます。

|

検査方法 |

検査内容 |

特徴 |

|---|---|---|

|

血液検査 |

肝機能の数値を測定 |

AST・ALT・γ-GTPの上昇、ビリルビン値の確認 |

|

画像検査(エコー・CT・MRI) |

肝臓の状態を確認 |

肝臓の腫れ・脂肪の蓄積・血流異常の検出 |

|

肝生検 |

肝臓の組織を採取 |

病変の進行度を詳細に分析 |

|

飲酒習慣のスクリーニング |

飲酒量や依存度を評価 |

AUDITなどのテストを活用 |

自覚症状が乏しい場合も多いため、これらの検査を組み合わせることで病状を正確に把握できます。

本章では、それぞれの検査方法について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

血液検査で肝機能の異常を確認

血液検査では、肝臓の炎症や機能低下を示す数値の異常が確認できます。

主にγ-GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇が見られ、ASTがALTより高くなるのが特徴です。

また、ビリルビン値が上昇すると黄疸の可能性が高まります。

ただし、これらの異常値は他の肝疾患でも見られるため、血液検査だけで確定診断はできません。

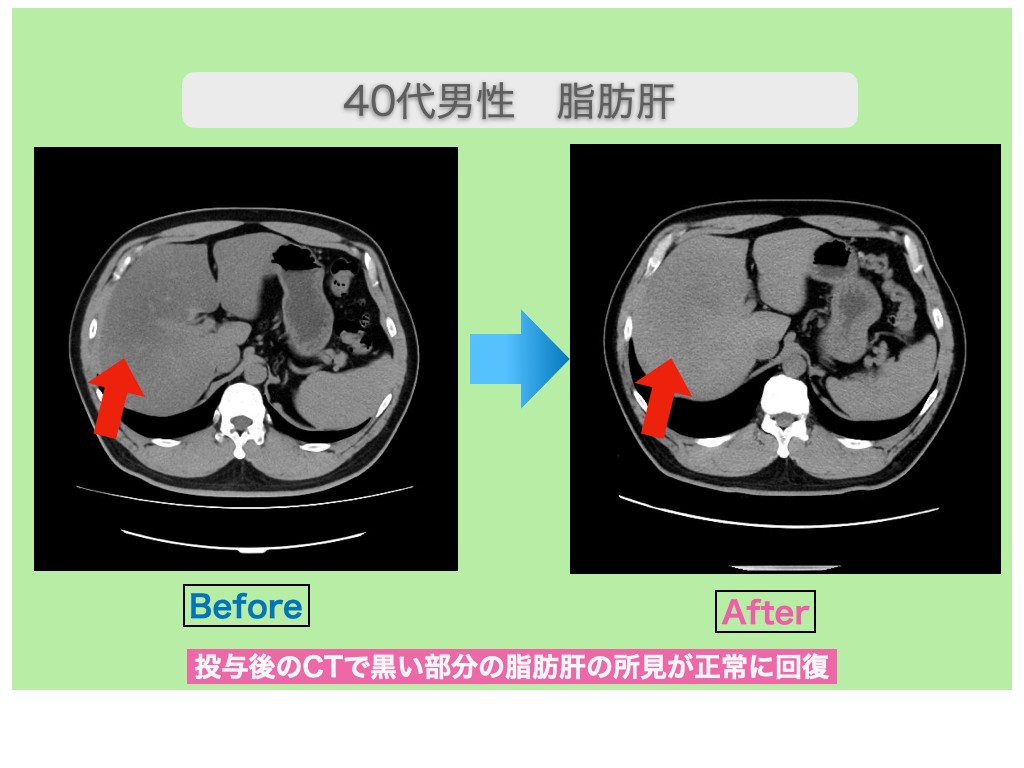

画像検査(エコー・CT)で肝臓の状態をチェック

肝臓の状態を詳しく調べるために、腹部エコー(超音波検査)やCT検査が行われます。

エコーは、肝臓の腫れや脂肪の蓄積、血流の異常などの確認に有効です。

また、CT検査では、より詳細な画像が得られ、肝硬変や肝がんの有無も判断しやすくなります。

血液検査と組み合わせることで、肝臓のダメージを総合的に評価できます。

肝生検で病変の進行度を詳しく調べる

肝生検は、肝臓の組織を直接採取して病状を詳しく分析する検査です。

肝炎の進行度や肝細胞の損傷の程度を確認するために実施されます。

とくに、肝硬変や肝がんの疑いがある場合に有効です。

ただし、ほかの検査より体に負担がかかりやすいため、他の検査で診断が難しい場合に行われるのが一般的です。

飲酒習慣のスクリーニングテストでリスクを見極める

アルコール性肝炎は、長期間の過剰な飲酒が主な原因です。

一度肝炎が回復しても、飲酒による再発・悪化の可能性があるため、飲酒習慣を把握するスクリーニングテストを行うケースがあります。

具体的には、飲酒量や依存度を評価する「AUDIT(アルコール使用障害スクリーニング)」と呼ばれる質問形式のテストを活用します。

また、スクリーニングテストのほかに、血液・画像・生検・飲酒歴の確認を組み合わせると、より正確な診断が可能です。

そのため、飲酒量が多い人は、肝機能が大きく低下する前に治療を開始することが大切です。定期的な検査をうけるようにしましょう。

まとめ|アルコール性肝炎の初期症状を見逃さず早めに受診しよう

この記事では、アルコール性肝炎の初期症状や進行リスク、検査方法について解説しました。

アルコール性肝炎は自覚症状が乏しく、気づかないうちに進行する病気です。

倦怠感・黄疸・食欲不振・尿の色の変化がある場合は、早めの受診が必要です。

また、血液検査や画像検査を活用すれば、肝機能の低下を早期に発見できる可能性があります。

とくに、長期間の飲酒習慣がある場合は、定期検査を受けるのがおすすめです。

放置すれば肝硬変や肝がんのリスクが高まるため、異変を感じたら早めに医療機関で検査を受けましょう。

また、当院「リペアセルクリニック」では肝硬変・肝炎に対し手術を伴わない「再生医療」を提案しています。

再生医療について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

アルコール性肝炎の初期症状に関するよくある質問

アルコール性肝炎の自覚症状はありますか?

初期のアルコール性肝炎は自覚症状がほとんどありません。

しかし、倦怠感・食欲不振・黄疸・腹痛・微熱などが見られるケースがあります。

また、尿の色の変化や黄疸が出た場合は、肝機能の低下が進んでいる可能性があるため要注意です。

アルコール性肝炎は初期症状の段階で禁酒すれば治りますか?

初期の段階で禁酒すれば、肝機能が回復する可能性はあります。

肝臓は再生能力が高いため、飲酒をやめることで炎症が落ち着き、回復するケースも多いです。

ただし、肝硬変まで進行すると回復は難しくなります。

一度回復しても、飲酒を再開すると再発するリスクがあります。医師の指導のもと、禁酒と生活習慣の改善を継続し、異変を感じたら早めに受診しましょう。

肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。

参考文献

(文献1)

土島睦,金沢医科大学「お酒と肝臓」

https://www.kanazawa-med.ac.jp/~hospital/docs/%2854-2%29%E3%81%8A%E9%85%92%E3%81%A8%E8%82%9D%E8%87%93%EF%BC%88%E5%9C%9F%E5%B3%B6%E6%95%99%E6%8E%88%29.pdf

(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献2)

福岡労働衛生研究所「肝臓病」

https://www.rek.or.jp/js/kcfinder/upload/files/%E2%91%A4%E8%82%9D%E8%87%93%E7%97%85%E3%80%902020.6.10%E6%94%B9%E8%A8%82%E3%80%91%281%29.pdf

(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献3)

全国健康保険協会「アルコール性肝障害 (Alcoholic Liver Disease:ALD)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kochi/20140325001/2016120600012kannshougai.pdf

(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献4)

岡山県肝炎相談センター「肝臓のおはなし」2016年

http://kanen.ccsv.okayama-u.ac.jp/upload/topics/58/file.pdf

(最終アクセス:2025年3月16日)