- 肩関節

上腕二頭筋長頭腱炎とは?医師が徹底解説

肩の前面に痛みを感じたり、腕を上げにくかったりしませんか?実は、その痛み、上腕二頭筋長頭腱炎かもしれません。

野球のピッチャーやテニスプレイヤーといったスポーツ選手だけでなく、日常生活での動作や加齢も原因となり、誰もが発症する可能性があります。放っておくと日常生活にも支障をきたすこの病気。原因、症状、検査、そして具体的な治療法まで、解説します。肩の痛みを我慢せず、快適な生活を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

目次

上腕二頭筋長頭腱炎の原因と症状

肩の前面に痛みを感じたり、腕を上げにくかったり、腕をひねりにくかったりしませんか?もしそうなら、上腕二頭筋長頭腱炎の可能性があります。日常生活で何気なく行っている動作やスポーツなどで肩に負担がかかり続けると、知らないうちに発症していることがあります。

この病気は、放っておくと日常生活にも支障をきたすことがありますので、早期の発見と適切な治療が重要です。ここでは、手の付け根付近で起こる上腕二頭筋長頭腱の炎症について、どのような原因で起こり、どんな症状が出るのかを詳しく解説していきます。

上腕二頭筋長頭腱炎とはどんな病気なの

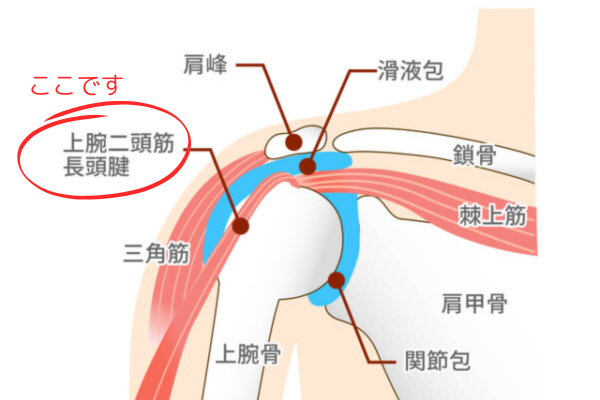

上腕二頭筋は、力こぶを作る筋肉です。この筋肉には長頭と短頭という二つの起始部(筋肉の始まり部分)があり、長頭は肩甲骨関節窩の上方にある結節、短頭は肩甲骨の烏口突起から起始します。そして、長頭は肩関節の中を通って上腕骨に付着しています。この長頭の部分の腱が炎症を起こした状態が、上腕二頭筋長頭腱炎です。

腱とは、筋肉と骨をつなぐ、とても丈夫な組織です。この腱が炎症を起こすと、まるで擦り傷を負った時と同じように、痛みや腫れが生じます。炎症が一時的なものから、腱そのものが変性してしまうものまで、様々な段階があります。

原因:使い過ぎ、加齢、外傷

肩の使いずぎ:上腕二頭筋長頭腱炎の主な原因は、肩の使い過ぎです。野球のピッチャーやテニスプレイヤーのように、腕を頭上に上げる動作を何度も繰り返すスポーツ選手に多く見られます。

また、日常生活でも、重い物を持ち上げたり、パソコン作業などで長時間同じ姿勢を続けることでも発症することがあります。例えば、スーパーのレジ係や工場のライン作業など、毎日同じ動作を繰り返す職業の方も注意が必要です。

加齢:加齢も大きな原因の一つです。年齢を重ねると、腱の柔軟性が徐々に失われ、損傷しやすくなります。若い頃は元気に動かせていた肩も、年齢とともに負担がかかりやすくなるため、中高年の方に多く発症する傾向があります。

転倒などの外傷:さらに、転倒などによる肩への直接的な外傷も原因となる場合があります。交通事故やスポーツ中の衝突などで肩を強打すると、上腕二頭筋長頭腱に炎症が生じることがあります。

再生医療の無料相談受付中!

リペアセルクリニックは「肩の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

肩の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

上腕二頭筋長頭腱炎の具体的な症状

肩の前側~二の腕にかけての痛み: これは最も典型的な症状です。炎症を起こした腱が、肩の前側や二の腕を通っているため、これらの場所に痛みを感じます。まるで肩の内側から針で刺されるような痛みや、鈍い痛みを感じることもあります。

安静時痛: 炎症が強い場合、じっとしていてもジンジン、ズキズキとした痛みを感じることがあります。これは安静時痛と呼ばれ、炎症のサインの一つです。

動作時痛: 肩を動かしたときに痛みが強くなります。特に、腕を上げる、後ろに回す、ひねるといった動作で痛みが強くなります。

具体例

- スーパーでペットボトルをもったとき

- 頭のシャンプーで腕を上げたとき

- 車の運転で、ハンドルを切ったとき

- 洗濯を干すため腕を上げたとき

- 孫を抱っこしたとき

- エプロンの腰紐を後ろで結ぶとき

- 髪の毛を後ろに束ねるとき

夜間痛: 夜寝ているときに痛みが増すことがあります。これは、寝ている姿勢によって肩が圧迫され、炎症を起こしている腱への負担が増えるためです。

圧痛: 患部を押すと痛みが増します。肩の前側にある腱を押すと、強い痛みを感じます。

上腕二頭筋長頭腱炎の主な症状は、肩の前側の痛みです。安静にしている時でも鈍い痛みを感じることがありますし、腕を上げたりひねったりする時に鋭い痛みを感じることもあります。

特に、腕を耳につけるように上げる動作や、後ろ手に背中を掻くような動作で痛みが強くなる場合は、上腕二頭筋長頭腱炎の可能性が高いです。

また、肩の前面が腫れて、熱を持っていることもあります。炎症がひどくなると、肩関節の動きが悪くなり、腕を自由に動かせなくなります。例えば、洋服を着替えたり、髪を梳かすといった動作が困難になることもあります。

これらの症状は、上腕二頭筋の損傷だけでなく、腱板の断裂や四十肩など、他の肩の疾患でも同様の症状が現れることがあります。自己判断は危険ですので、少しでも気になる症状があれば、医療機関を受診して適切な検査と診断を受けることをお勧めします。

▼肩腱板断裂について、併せてお読みください。

▼四十肩と五十肩の違いについて、併せてお読みください。

上腕二頭筋長頭腱炎の検査と診断

この章では、上腕二頭筋長頭腱炎の検査と診断について解説していきます。

身体診察:視診、触診、運動検査 テスト

視診では、肩の見た目や形、腫れの有無、皮膚の色などを観察します。健康な肩と比較して、左右の肩の形に違いがないか、皮膚に赤みがないかなどを確認することで、炎症の有無を推測します。

次に触診を行います。医師は指で肩の腱の走行に沿って優しく押さえ、痛みや腫れ、熱感などを確認します。特に、上腕二頭筋長頭腱が通る「結節間溝」と呼ばれる部分に圧痛があるかどうかは、判断材料の一つとなります

患者さんには「ここを押すと痛みませんか?」などと質問しながら、丁寧に触診を進めていきます。

運動検査では、患者さんに腕を様々な方向に動かしてもらい、痛みの程度や肩関節の動く範囲(可動域)を確認します。

腕を耳につけるように上げる、体の前で腕を交差させる、後ろ手に背中を掻くといった動作で、腕をどこまで動かせるのか、また、どんな動きをしたときに痛みを感じるのかを詳しく診ていきます。

ヤーガソンテストとは、肘を90度に曲げ、手のひらを下に向けた状態で、医師が患者さんの前腕に外側へひねる力を加え、患者さんにはそれに抵抗してもらいます。この時、上腕二頭筋長頭腱に炎症があると、結節間溝に痛みが出ます。

アッパーカットテストとは、ボクシングのアッパーカットのように腕を斜め上に突き上げる動作で、上腕二頭筋長頭腱に炎症があると、肩の前方に痛みが出ます。これらのテストを組み合わせて、上腕二頭筋長頭腱炎の特徴的な症状を探し、診断の精度を高めます。

画像検査:レントゲン、超音波検査、MRI検査

身体診察である程度の診断はできますが、腱や骨の状態をより詳しく調べるためには画像検査が欠かせません。

骨の状態を知るために、最初にレントゲン検査を実施します。上腕二頭筋長頭腱炎では、骨自体に異常がない場合が多いのですが、骨折や他の骨の異常を除外するために重要な検査です。

石灰沈着性腱板炎なら、レントゲンで白く写るのですぐにわかります。

超音波検査では、腱の厚みや炎症の程度をリアルタイムで確認できます。レントゲンでは見えない腱の状態を詳しく観察できるため、診断の確定に役立ちます。また、腱の周囲にある滑液包という袋に炎症が起きていないかどうかも調べられます。

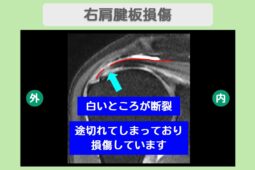

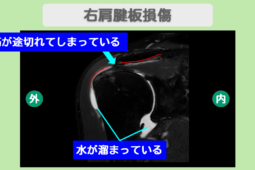

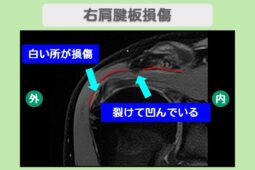

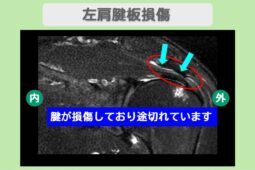

MRI検査では、腱やその周囲の組織の状態をさらに詳細に確認できます。特に、腱の断裂や損傷の程度を正確に把握するのに役立ちます。

どの画像検査を行うかは、患者さんの症状や身体診察の結果によって医師が判断します。

鑑別診断:他の疾患との見分け方

肩の痛みは上腕二頭筋長頭腱炎だけでなく、腱板断裂、肩関節周囲炎、石灰沈着性腱板炎など、様々な原因で起こります。

これらの疾患は上腕二頭筋長頭腱炎と症状が似ている場合があり、鑑別が難しいケースもあるため、医師は、身体診察、画像検査の結果を総合的に判断し、他の疾患の可能性も考慮しながら慎重に診断を行います。

腱板断裂では、腕を特定の角度に挙げたときに痛みや、動かす際に引っかかるような感じがすることがあります。腕を支えないと上がらない場合は、完全に断裂してる場合が多いです。

肩関節周囲炎では、肩関節の動きが全体的に制限され、腕をあらゆる方向に動かすことが困難になります。つまり関節拘縮が起こり、それが原因で痛みが助長します。

石灰沈着性腱板炎では、何も思い当たることがないのに、急に激痛が出て、痛いところを指でおすと、飛び上がるほど痛みが出ます。

上腕二頭筋長頭腱炎の治療法

この章では、上腕二頭筋長頭腱炎の治療法について、保存療法と手術療法の2つの観点から、具体的な例を交じえながら詳しく解説します。

保存療法

保存療法とは、手術をせずに、薬やリハビリテーションなどによって症状の改善を目指す治療法です。上腕二頭筋長頭腱炎の多くは、この保存療法で改善が見込めます。

安静:まず初めに、炎症が起きている腱を安静にすることが重要です。安静にする期間や程度は、症状の重さによって異なりますが、痛みが強い場合は、腕を吊るなどの処置が必要になることもあります。

薬物療法:炎症や痛みを抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの飲み薬や湿布薬を使用します。これらの薬は、炎症の原因となる物質の生成を抑えることで、痛みや腫れを軽減する効果があります。

注射:痛みが激しい時には、ステロイド注射による治療を検討することもあります。ステロイドは強力な抗炎症作用を持つ薬で、短期間で効果を発揮します。しかし、腱を弱くする可能性もあるため、使用回数や投与量には注意が必要です。

理学療法(リハビリテーション):炎症が落ち着いてきたら、理学療法(リハビリテーション)を開始します。理学療法では、肩関節の柔軟性や安定性を高めるための運動療法や、肩甲骨周囲の筋肉のバランスを整えるトレーニング、ストレッチングなどを行います。

例えば、初期のリハビリテーションでは、振り子運動を行います。これは、腕をリラックスさせ、前後に、左右に、円を描くようにゆっくりと振る運動です。肩関節への負担が少ないため、炎症が強い時期でも安全に行うことができます。

また、ゴムバンドなどを用いた外旋運動や内旋運動も効果的です。これらの運動は、肩関節の安定性を高めるのに役立ちます。

これらの保存療法を組み合わせることで、多くの場合、上腕二頭筋長頭腱炎は改善します。

保存療法の効果が見られない場合、または症状が重い場合には、手術療法が検討されます。最新の研究では、上腕二頭筋長頭腱炎の保存的管理に関するエビデンスは不足していることが示唆されており、今後の研究の進展が期待されます。

手術療法

薬物療法などの保存的な治療で十分な効果が見らない場合や、腱が断裂している場合などには、手術療法が必要になることがあります。

手術には、大きく分けて「上腕二頭筋腱切開術」と「上腕二頭筋腱固定術」の2つの方法があります。

上腕二頭筋腱切開術は、腱を上腕骨頭から切離する手術です。肩の不快感を和らげる効果が優れている一方、上腕二頭筋の力が弱くなる可能性があります。スポーツなどで高いパフォーマンスを必要としない方、高齢の方などに適しています。この手術は、関節鏡という細いカメラを用いて行うことが多く、傷が小さく、回復も比較的早いというメリットがあります。

上腕二頭筋腱固定術は、切離した腱を、上腕骨の別の場所に固定する手術です。上腕二頭筋の力を維持できるというメリットがありますが、手術の難易度が高く、回復に時間がかかる場合があります。スポーツ選手など、上腕二頭筋の力が必要な方、比較的若い方などに適しています。

上腕二頭筋長頭腱炎の『再生医療』

上腕二頭筋長頭炎に対する保存療法を行なっても、なかなか改善しない時の選択肢として、今注目の再生医療があります。

リペアセルクリニックでは、再生医療分野で豊富な経験を持つ専門医たちが、10,000症例以上の実績に基づく確かな技術と独自の培養方法で、患者様一人一人に最適な治療プランをご提案いたします。

国内唯一で最新の『分化誘導技術』を用い、当院は『新時代の再生医療』による治療を提供します。

そんな再生医療に興味のある方は、こちらから当院独自の再生医療の特徴を紹介しています。

再生医療の無料相談受付中!

リペアセルクリニックは「肩の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

肩の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

参考文献

- McDevitt AW, Young JL, Cleland JA, Hiefield P, Snodgrass SJ. Physical therapy interventions used to treat individuals with biceps tendinopathy: a scoping review. Brazilian journal of physical therapy 28, no. 1 (2024): 100586.

- Nho SJ, Strauss EJ, Lenart BA, Provencher MT, Mazzocca AD, Verma NN, Romeo AA. Long head of the biceps tendinopathy: diagnosis and management. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 18, no. 11 (2010): 645-56.