- ひざ関節

- 膝の内側の痛み

鵞足炎のセルフチェック方法を紹介|膝痛の原因を自分で確かめよう

膝の内側に生じる痛みには、さまざまな原因が隠れています。

その中でも、ももの内側にある筋肉や腱が集まる「鵞足(がそく)」と呼ばれる部位の炎症である鵞足炎は、気づかないまま進行していることも少なくありません。

正確な原因を把握できないまま自己流のケアを続けると、回復が遅れて症状が長引く可能性があります。

そのため、早めに鵞足炎かどうかを確認し、適切に対処していくことが大切です。

この記事では、自分でできる簡単なチェック方法や、鵞足炎を引き起こす原因、さらに自宅で取り組めるセルフケアについて取り上げます。

まずはセルフチェックで膝の内側の痛みを正しく捉え、専門的なケアを組み合わせながら痛みの緩和と再発予防につなげましょう。

目次

鵞足炎のセルフチェック方法

鵞足炎は膝の内側に起こる炎症で、ランニングやジャンプなど運動強度の高い動作だけでなく、長時間の立位やデスクワークでも負担がかかるときがあります。

ただし、膝が痛いといっても別の原因が潜んでいることもあるため、早めに自分の症状が鵞足炎かどうかチェックしましょう。

ここでは、自宅やオフィスでも取り組みやすいチェック方法を2つ紹介します。痛みの位置や動作による違和感を客観的に把握し、適切な対処につなげましょう。

1.痛い方の足を一歩前に出してチェック

まずは立位で行う簡単なセルフチェックです。膝の内側に違和感を覚える方は、以下のステップを試してみてください。

| ステップ | 説明 |

|---|---|

| 1.痛みを感じる側の足を前に出す |

まっすぐ立った状態から、膝に痛みがある側の足を軽く前方へずらします。 このとき、後ろ足に大きく重心を残し、前足には体重をかけすぎないようにするのがポイントです。 |

| 2.膝の屈伸 | 前に出した足の膝を少しだけ曲げ、再び伸ばす動作をゆっくりと繰り返します。膝の内側に違和感や痛みが出るかどうかを確かめてください。もし痛みが出る場合は、その強度や痛むタイミング(曲げ始め、曲げ終わり、伸ばしきったときなど)を意識してみましょう。 |

| 3.つま先の向きによる変化を見る | 膝の痛みが出るかどうかは、つま先の向きによっても変わる場合があります。

この3種類の角度で膝の屈伸を行い、それぞれで痛みが変化するかを確認してください。鵞足を形成する筋肉は、下腿が外向きになるときに緊張が高まるため、つま先を外向きにすると痛みが出やすい傾向があります。 |

痛みが顕著に感じられる場合は、鵞足炎の可能性が高まります。ただし、痛みの原因がすべて鵞足炎とは限りません。もし強い痛みや腫れ、曲げ伸ばしが困難なほどの症状が出ている場合は、早めの受診をおすすめします。

2.可動域と動作の痛みの有無を確認する

膝の痛みが鵞足炎によるものかどうかを把握するには、膝がどの程度曲がるか、あるいは動作時にどのような痛みが出るのかも大切な目安になります。

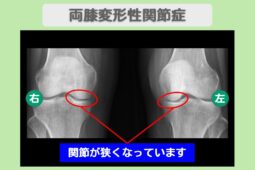

鵞足炎は膝関節内そのものが腫れるわけではないため、関節自体の可動域が制限されることは比較的少ないといわれています。

| チェックポイント | |

|---|---|

| 圧痛があるかどうか | 膝のお皿(膝蓋骨)の少し下、内側の脛骨上端(膝関節より約5cm下)のあたりを指で押してみて、強い痛みや腫れ(押し返すような膨らみ)がないか確かめます。この部位に圧痛があれば鵞足炎が疑われます。(文献1) |

| 動作時の痛み |

普段の動作で、膝の曲げ伸ばしや階段の上り下り、椅子から立ち上がる動作などで膝の内側に痛みが走るか観察します。鵞足炎では運動や動作の開始直後に違和感や痛みが出現し、ウォーミングアップで一時的に和らぐものの、反復するうちに再び痛みが増すことが多いです。症状が進行すると、十分温めても痛みが引かず日常動作でも痛むようになります。 |

こうした可動域テストや動作チェックによって、鵞足炎をセルフチェックできます。痛みが膝の内側に集中していて、なおかつ膝関節自体の可動範囲が大きく制限されていない場合は、鵞足炎を疑い、早めの対策に取り組むことが大切です。

もし痛みや違和感が長期間続くようであれば、医療機関での診察を検討してください。すべて独力で解決しようとせず、専門家の力を借りることも重要な一歩になります。

鵞足炎の原因

鵞足炎は膝の内側にある縫工筋(ほうこうきん)・薄筋(はっきん)・半腱様筋(はんけんようきん)が集中する部位、いわゆる「鵞足(がそく)」と呼ばれるところで炎症が起こる状態です。

ランニングやジャンプなどの反復動作で膝を曲げ伸ばしし続けると、骨との摩擦が増えて炎症に発展しやすくなります。しかし、必ずしもアスリートだけの問題ではありません。正座・和式トイレの使用・横座りなど、膝を深く曲げる姿勢が長く続く生活習慣もリスクを高めます。

とくに下腿(かたい)が外へねじれるフォームや、膝が内側へ入りやすい姿勢で動作している人は、鵞足部への負担が大きくなります。さらに、足裏のアーチが低い(偏平足)、X脚やO脚といった足の変形、太ももの筋肉(内転筋群)や太もも裏側の筋肉(ハムストリングス)が硬い状態なども、膝の内側に負荷を集中させる原因になります。

このように、鵞足炎はオーバーユース(使いすぎ)だけでなく、足元から膝・股関節へ続く動きの癖や身体の使い方によっても発症しやすくなります。膝の内側に違和感を覚えたら、まずは生活習慣やフォームに問題がないか見直すことが大切です。(文献2)

\無料オンライン診断実施中!/

鵞足炎の治療法

鵞足炎は軽症のうちに対処すると比較的早期に痛みが落ち着く場合が多いですが、痛みを我慢して運動や仕事を続けると慢性化や再発を招きやすくなります。早めに症状を捉えて、以下のような治療やケアを検討しましょう。

| 1.理学療法士による施術 | 身体の固さやフォームのくせが鵞足炎の大きな原因になっている場合は、理学療法士によるストレッチ指導・筋力トレーニングが効果的です。膝まわりだけでなく、股関節や足首を含めた動作全体を調整し、鵞足部への負担を減らすことを目指します。(文献1) |

|---|---|

| 2.薬物療法・ハイドロリリース | 痛みや炎症が強いときには、消炎鎮痛薬(内服・外用)や局所注射を用いて症状を抑えます。筋膜が硬くなっていると考えられる場合は、生理食塩水を注入して癒着を剥がす「ハイドロリリース」が有効な例もあります。 |

| 3.装具療法(テーピング・サポーター・インソール) | サポーターやテーピングを用いると、膝関節のぐらつきを抑えて鵞足部への負担が減り、痛みを軽減できます。足裏のアーチを支えるインソールを作製し、歩行・ランニング時の負担を和らげられる可能性があります。 |

| 4.再生医療 | 難治性の鵞足炎や慢性化した痛みに対しては、幹細胞の培養を用いた再生医療の選択肢もあります。外科手術のように入院の必要がなく、体にメスを入れない点もメリットです。 |

| 5.手術の選択 | 鵞足炎は保存的な治療で改善する例が大半ですが、骨の突出や腱鞘の狭さが原因で炎症が続く場合は、外科的に支帯を切開し、炎症を引き起こす要因を取り除く手術も検討します。 |

痛みが長引いて日常生活に支障が出る場合は、早めに整形外科や専門クリニックで正確な診断を受けてください。

鵞足炎は単なる膝の使いすぎだけでなく、筋肉の硬さやフォームの問題、足の骨格バランスが影響している場合があり、原因に合わせた適切な治療とリハビリが回復への近道です。リペアセルクリニックは再生医療のプロフェッショナルとして多くの実績があります。膝の再生医療についてもっと知りたい方は以下の記事をご確認ください。

\無料オンライン診断実施中!/

鵞足炎のセルフケア方法

鵞足炎の痛みを和らげるために、自宅でもできるいくつかのセルフケア方法があります。ここでは効果的な方法を5つご紹介します。

ストレッチ

鵞足炎の痛みを和らげるには、筋肉の緊張をほぐすことが大切です。仰向けに寝た状態で、痛む側の足にタオルをかけ、膝を伸ばしたままゆっくりと足を上げてください。ももの筋肉が伸びているのを感じながら、反動をつけず15秒間呼吸を止めずに保ちます。

また、座位で行うストレッチも有効です。足の裏を合わせて座り、背筋を伸ばしたまま上体を前方に倒します。膝を左右に開いて内ももが伸びる感覚を感じながら、痛みが出ない範囲で無理のない時間を目安に続けてください。(文献3)

アイシング(冷却)

炎症が強く、痛みや腫れがあるときは、氷や保冷剤などをタオルに包んで15分程度患部に当てると、痛みが緩和しやすくなります。

1日に2〜3回をめどに続けますが、眠っているあいだは避け、冷やしすぎに注意してください。

痛みが落ち着いたあとも、違和感や鈍い痛みが出たときはアイシングして痛みを緩和してください。(文献4)

テーピング

膝の内側を安定させるには、動作時に鵞足部を保護するテーピングが使えます。膝を少し曲げた状態で、内側下あたりを中心に貼り、強く引っ張りすぎないよう調節しましょう。

圧迫感がきつい場合は貼り直し、皮膚がかぶれたり赤くなったりしたときは使用を中止してください。

テーピングは歩行や運動など、膝への負荷がかかる動作に限定し、長時間の連続使用は控えると良いでしょう。

筋力バランスの改善

痛みが落ち着いたら、膝周辺だけでなく、股関節や体幹を含めた下半身全体の筋力を向上させることが再発予防に役立ちます。

とくに太ももの裏側や内側が弱いと、膝の内側に負荷が集中しがちです。スクワットやヒップリフトなど軽めの筋トレを試し、痛みが出ないよう回数や姿勢を調整しながら続けてみてください。

運動のやり方がわからない場合は医療機関や専門家の指導を受けましょう。

日常生活の注意点

日常の動作や姿勢も鵞足炎の改善・再発防止に大きな影響を与えます。体重が増えると膝にかかる負担も増えるため、食事を見直して適正体重の維持を心がけましょう。

立ち上がる動作では、片足だけに過度な重さがかからないよう注意し、階段を下りるときは手すりを使うと負担を分散できます。正座や横座りなど膝を深く曲げる姿勢を長時間続けるのは避けることが大切です。

靴選びは、足に合ったサイズで衝撃を吸収しやすいものを選ぶと良く、必要に応じてインソールの活用も検討してください。

こうした日常生活での小さな工夫の積み重ねが、膝の痛みを軽減し、長期的な予防にもつながります。

長引く鵞足炎への対策

鵞足炎は、炎症だけを抑えても再発を繰り返しやすい特徴があります。なぜなら、根本的な原因として、走り方や歩き方におけるフォームの崩れ、膝の内側に偏った負荷、筋肉が収縮したまま緩めない状態(筋肉の緊張)が放置されている場合が多いからです。

とくにマラソンやサッカー、水泳などの反復動作があるスポーツでは、過度な負荷が蓄積しやすいだけでなく、瞬間的に大きな負荷がかかることで再び鵞足部を痛めてしまいかねません。

フォーム修正と筋力強化

いったん痛みがおさまっても、もとの動き方やトレーニング法を変えなければ、膝の内側が再び炎症を起こしやすくなります。

そこで、歩行やランニングフォームの修正と、筋肉の緊張を適切にゆるめながら鍛える方法が効果的です。フォーム修正では、膝が内側に入りすぎないよう股関節や足首を合わせて動かす意識を持ち、過度なねじれが起きないかを確認します。

筋力強化では、太ももの前部である大腿四頭筋を鍛える必要があります。大腿四頭筋を鍛えると太ももの骨が内側に捻れる状態を防げるため、鵞足炎の根本原因にアプローチできます。

ステロイド注射や手術

炎症が非常に強いときは、ステロイドの局所注射によって症状が急速に緩和するかもしれません。ただし、注射を繰り返し行うと結果として痛みがぶり返すケースもあるため、最終手段である位置づけが基本です。

注射後に痛みが落ち着いたからといってすぐに運動を再開すると、原因となるフォームや筋肉の緊張状態が変わっていないため、再発リスクは高いままです。

手術に関しても、骨や腱の形状的な問題や、慢性化して他の治療法では改善がみられない場合に限り検討されます。

セルフチェックで早期発見・早期ケアが大切

鵞足炎は軽い痛みから始まっても、動作のクセや筋肉の緊張、フォームの乱れなどがそのままになっていると、いつまでも症状がぶり返して慢性化しがちです。

とくにマラソンやサッカーなど膝を酷使するスポーツを続けている方は、痛みや違和感を覚えたときにセルフチェックを実施し、必要に応じて早めの受診や専門家のアドバイスを受けることが非常に大切になります。

セルフチェックでは、膝の内側を指で軽く押したときの圧痛、膝を曲げ伸ばししたときの違和感や痛み、階段の昇り降りで感じる不快感などをポイントにしてみましょう。

少しでも鵞足炎が疑われる場合は無理を続けず、適切なケアやリハビリを取り入れてください。

炎症が強いときはアイシングや安静で腫れを抑えつつ、痛みが落ち着けばストレッチや筋トレで再発を防ぐためのフォーム修正や筋力強化に移行するのが効果的です。

リペアセルクリニックでは、膝の痛みに対する再生医療を提供しております。もし長引く鵞足炎や再発を繰り返す膝痛でお悩みでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1) American Academy of Orthopaedic Surgeons「Pes Anserine (Knee Tendon) Bursitis」OrthoInfo https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/pes-anserine-knee-tendon-bursitis/ (Accessed: 2025-03-20)

(文献2) Cleveland Clinic「Symptoms of pes anserine bursitis」https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/pes-anserine-bursitis(Accessed: 2025-03-20)

(文献3) 医療法人社団弘人会中田病院「膝の内側の痛みについて(鷲足炎:がそくえん)」中田病院HP, https://www.nakada-hp.com/publicity/column/archive-20(最終アクセス:2025年3月20日)

(文献4) Palmetto Bone and Joint「9 Self-Care Tips for Acute or Chronic Bursitis」Palmetto Bone and Joint https://www.palmettoboneandjoint.com/blog/9-self-care-tips-for-people-with-bursitis/ (Accessed: 2025-03-20)

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性