- その他、整形外科疾患

冷えてないのに冷たく感じるのはなぜ?神経障害と自律神経の関係性を解説

「手足が冷えていないのに、ジンジンと冷たく感じる」

「暖かい季節なのに、手足が冷える」

上記のような原因不明の違和感は、神経障害の症状かもしれません。手足が冷えていないのに冷たく感じるなどの神経障害の疑いがあると不安は大きくなるでしょう。

本記事では、冷えてないのに冷たく感じる原因や神経障害との関係性について詳しく解説します。

- 冷えてないのに冷たく感じるのは神経障害が関係している理由

- 冷えてないのに冷たく感じる原因

- 冷たく感じる症状の治療法

- 【自分でできる】冷たく感じる症状の対処法

ぜひ最後までお読みいただき、症状改善にお役立ていただければ幸いです。

また、「冷えていないのに冷たく感じる」「感覚異常だけでなく痛みやしびれもある」という症状には、再生医療による治療も選択肢の一つです。

\神経障害に効果が期待される「再生医療」とは/

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した神経の再生・修復を促す治療法です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 神経障害を根本的に治したい

- 冷えていないのに冷たく感じるだけでなく、痛みやしびれがある

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

当院リペアセルクリニックでは、神経の再生医療について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

目次

冷えてないのに冷たく感じるのは神経障害が関係している

冷えていないのに冷たく感じる症状は、神経障害が関係している可能性があります。

皮膚の神経が誤作動を起こし、冷たさを誤って脳に伝えることで、実際には冷えていなくても冷感を覚えるのです。

神経障害が引き起こされる原因として、ストレスや睡眠不足、不規則な生活習慣、ホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。

| 冷たく感じる要因 | メカニズム |

|---|---|

| 血管の収縮 | 交感神経が過剰に働き、血管が収縮する、手足への血流が減って冷たく感じる |

| 体温調節機能の異常 | 自律神経が乱れ、気温変化にうまく対応できず、寒くなくても冷えを感じる |

| 感覚の異常 | 温度を感じる神経が過敏になり、実際よりも冷たく感じるようになる |

また、糖尿病や自律神経性ニューロパチーなど、重大な疾患の初期症状の可能性があります。

冷える季節でないのに手足が冷たいと感じる場合は、重症化する前に医療機関を受診しましょう。

当院リペアセルクリニックでは、末梢神経障害による感覚異常を根本的に改善する治療法として、従来では難しかった神経にアプローチできる「再生医療」をご提案しています。

現在、再生医療について無料カウンセリングを実施しております。お気軽にご相談ください。

冷えてないのに冷たく感じる原因

手足が実際には冷えていないのに冷たく感じる原因には、さまざまな身体の異常が関係しています。単なる冷え性だと思い、放置すると重症化する恐れがあります。

主な原因として、以下の5つが考えられます。

- 自律神経の乱れ

- 血管の病気の可能性

- 末梢神経障害の可能性

- 糖尿病の疑いの可能性

- 更年期障害の影響

冷たく感じる原因を特定し、早期に異変に気づき、適切な対処が重要です。

自律神経の乱れ

| 要因 | 説明 | 早期発見するためのサイン |

|---|---|---|

| ストレス | 仕事や人間関係などのプレッシャーが続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなる | イライラ、不安感、集中力の低下、過呼吸、動悸 |

| 睡眠不足 | 十分な睡眠がとれないと、心と体を休ませる神経(副交感神経)が働きにくくなる | 朝起きられない、疲れが取れない、眠りが浅い、寝つきが悪い |

| 不規則な生活習慣 | 食事の時間がバラバラだったり、夜更かしや昼夜逆転の生活は、自律神経を乱す原因になる | 食欲不振、便秘・下痢の繰り返し、だるさ、頭痛 |

| ホルモンバランスの乱れ(更年期など) | 年齢や体調の変化でホルモンのバランスが崩れると、自律神経にも影響を与える | ホットフラッシュ(ほてり)、汗が出やすい、気分の浮き沈み、不眠 |

| 自律神経に関わる病気(糖尿病、自律神経性ニューロパチーなど) | 一部の病気は、自律神経に直接影響を与えることがある | 手足のしびれ、立ちくらみ、胃もたれ、便秘・下痢、発汗異常 |

自律神経は体温調節や血流のコントロールに関わっています。ストレスや不規則な生活でバランスが乱れると、実際の温度を正しく感じにくくなり、とくに交感神経が優位になると血管が収縮して手足が冷たく感じやすくなります。

こうした症状は、糖尿病や自律神経性ニューロパチーの初期サインの可能性も考えられるため、早めの受診が大切です。

血管の病気の可能性

| 病名 | 原因・特徴 | 症状 |

|---|---|---|

| 下肢閉塞性動脈硬化症(ASO) | 足の動脈が動脈硬化で狭くなり、血流が悪くなる病気。中高年男性に多い | 足の冷え、しびれ、歩くと足に違和感がある(間欠性跛行) |

| レイノー症候群 | 寒さやストレスで手足の血管が強く収縮し、一時的に血流が止まる | 指先の冷え、色が白→青→赤と変化する、しびれや違和感 |

| 混合性結合組織病(MCTD) | 自己免疫の異常で、血管や関節、筋肉などに炎症が起きる | 指先の冷えやしびれ、関節痛、筋肉のこわばり |

手足が冷たく感じる原因には、血流が悪くなる血管の病気も考えられます。動脈硬化で足の血管が狭くなる閉塞性動脈硬化症や、手足の細い血管に炎症が起こるバージャー病などがあります。

進行すると皮膚の変色や傷が治りにくくなることもあるため、歩くと足が重くなる、皮膚が青白いなどの症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。

末梢神経障害の可能性

末梢神経は皮膚の感覚や筋肉の動きなどを司る神経で、この神経が損傷すると、温度や痛覚などの感覚に異常が起こります。

主な原因として、外傷、感染、薬剤、糖尿病などが挙げられます。

| 原因(文献4) | 説明 |

|---|---|

| 糖尿病 | 血糖値が高い状態が続くと、神経にダメージを与えることがある |

| ビタミンB12欠乏症 | 神経の修復や維持に必要なビタミンB12が不足すると、障害が起こりやすくなる |

| アルコール多飲 | 長期間の大量飲酒は、神経に悪影響を及ぼす |

| 自己免疫疾患 | 体の免疫システムが誤って自分の神経を攻撃してしまうことがある |

| 感染症 | 帯状疱疹やライム病など、一部の感染症が神経に影響を与えることがある |

| 薬剤 | 抗がん剤や抗HIV薬など、一部の薬が副作用として神経にダメージを与えることがある |

| 外傷 | 骨折や事故による神経の圧迫・切断が原因となることがある |

| 遺伝性疾患 | 生まれつき神経の異常。シャルコー・マリー・トゥース病などが知られている |

上記のような原因によって、末梢神経が傷つくと「実際には冷えていないのに冷たく感じる」あるいは「触ったものの温度がわかりにくくなる」 などの症状が現れます。

末梢神経障害による感覚異常を根本的に改善する治療法として、従来では難しかった神経にアプローチできる再生医療が注目されています。

以下の記事では、末梢神経障害の症状について解説しております。

糖尿病の疑いの可能性

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 神経へのダメージ | 高血糖が続くと神経にブドウ糖が蓄積し、機能が低下 |

| 末梢神経の障害 | 足の神経は長いためダメージを受けやすく、冷えやしびれが出やすくなる |

| 自律神経の障害 | 血流を調整する自律神経が障害され、冷えを感じやすくなる |

| 冷えの特徴 | 足先から始まり、左右対称に出やすい。しびれや違和感を伴うことも。血糖コントロールが悪いと悪化しやすい |

| 受診の目安 | 冷えに加えてしびれや違和感、感覚の低下がある場合や、糖尿病が疑われる場合は医療機関へ |

糖尿病になると、高血糖の状態が続きます。手足の冷感やしびれ、違和感が生じやすくなり、温度感覚が鈍ることもあります。糖尿病は自覚症状が少なく進行するため、冷たい感じが初期のサインである可能性も否定できません。

健康診断などで血糖値の高さを指摘されたことがある方や、口の渇き、多飲多尿などの症状がある方で、手足の冷感やしびれを感じる場合は、糖尿病の可能性も視野に入れ、早めに医療機関を受診しましょう。

以下の記事では、糖尿病の初期症状について詳しく紹介しています。

更年期障害の影響

更年期に入ると女性ホルモンのバランスが急激に変化し、自律神経の調整機能が不安定になります。血流が不規則になると、実際の体温とは異なる冷感を覚えることもあります。

更年期障害は心身に影響を与えるため冷感だけでなく、のぼせやイライラ、睡眠障害などの症状が現れることも多いです。

症状の出方には個人差があるものの、少しでも違和感を覚えた際は早めに医師に相談しましょう。

冷たく感じる症状の治療法

冷えていないのに冷たく感じる症状の治療法は、原因や進行具合によって変わります。

また、一つだけでなく、複数の治療法を組み合わせて行われるのが一般的です。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 薬物療法 | 神経の過敏さを抑える薬(抗うつ薬や抗てんかん薬など)を使い、感覚異常を和らげる |

| 運動療法 | 血流をよくするために、軽いストレッチやウォーキングなどを取り入れる |

| 精神療法 | ストレスや不安が神経の働きに影響するため、必要に応じてカウンセリングや認知行動療法を行う |

| 再生医療 | 損傷した神経の修復を目的とした幹細胞治療などが一部の医療機関で実施される |

どの治療法でも自己判断は避け、医師へ相談・指導のもと行いましょう。

薬物療法

| 薬物療法に関する項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 神経の修復、血流改善、異常な感覚(冷感・しびれ)の緩和 |

| 主な治療薬 | 血糖コントロール薬、免疫抑制薬、プレガバリンなど症状によって異なる |

| 効果 | 神経の働きを整え、冷たく感じる症状や違和感を軽減 |

| 注意点 | 薬は症状や体質により調整が必要、副作用に注意する、必ず医師の指示に従う |

(文献6)

薬物療法は、冷たく感じる症状の原因や症状緩和のために用いられる治療法の一つです。症状や原因によって処方される薬は異なります。また、症状の種類や体質によって薬物療法の効果に差があるため、医師による適切な診断と薬の服用が必要です。

薬物療法を行う際は、自己判断で薬の量や使用頻度を変えず、副作用や異変が出た場合には医師に相談するようにしましょう。

運動療法

| 運動療法の効果 | 内容 |

|---|---|

| 血流の改善 | 筋肉を動かすことで血液の流れが促進する |

| 筋肉量の維持・増加 | 運動で筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、冷えの改善につながる |

| 神経機能の回復支援 | 運動により神経への酸素供給が増え、修復が促される |

| 具体的な方法 | つま先立ち・足首ストレッチ、30分程度のウォーキングなど |

冷たく感じる症状には、運動療法が効果的です。とくにふくらはぎなどの筋肉を動かすと血流が促進され、冷えや神経の不調を和らげる助けになります。身体を動かす場合は、無理のない範囲で行いつつ、違和感を感じた際は運動を中止しましょう。

運動は身体に合ったメニューで実践するのが大切で、無理をすると逆効果になることもあります。医師の指導を受け、自分の体調に合わせて取り入れましょう。

精神療法

| 精神療法に関する項目 | 内容 |

|---|---|

| 精神療法が必要な理由 | ストレスや不安が原因で、実際の温度とは異なる「冷たい」感覚が生じることがある |

| 精神療法の治療法 | 患者の不安や感覚を否定せず共感的に受け止め、誤った思い込みを修正する |

冷感の原因は神経や血流の異常だけでなく、ストレスや不安など心の要因によることもあります。精神療法では、心理的な影響を和らげることで、冷たく感じる症状を軽減させます。

冷感を感じている方の中には、原因不明の不安からさらに症状が強まってしまうケースもあるため、心身のケアは大切な要素です。生活リズムを整え、ストレスを受け流す習慣をつけることで、改善の糸口が見えてくることもあります。

再生医療

冷たく感じる原因が、難治性の末梢神経障害などの場合、再生医療は有効な治療法です。

再生医療は、損傷した神経の再生・修復を促す治療法であり、手術を必要としないため、術後の後遺症に悩まされるリスクが少ないのが特徴です。

再生医療に関しては、実施している医療機関が限られているうえに、症状に対して適応できるかを医師へ相談する必要があります。

以下のような症状やお悩みがある方は、ぜひ再生医療をご検討ください。

- 神経障害を根本的に治したい

- 冷えていないのに冷たく感じるだけでなく、痛みやしびれがある

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

当院リペアセルクリニックでは、神経の再生医療について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

また、以下の記事では、当院「リペアセルクリニック」の再生医療について詳しく解説しています。

【自分でできる】冷たく感じる症状の対処法

冷えていないのに冷たく感じる症状が神経の障害によるものであれば、医療機関での診断と治療が必要ですが、同時に自分でできる対処法を取り入れることで症状の軽減が期待できます。

自分でできる対処法は以下の3つです。

- 軽い運動や入浴で血流を促進

- 食生活の見直し

- ストレスケア

冷たく感じる症状の対処法を解説します。

軽い運動や入浴で血流を促進

| 対処法 | 方法と効果 |

|---|---|

| 足踏み運動 | 座ったまま1分間足踏みをし、ふくらはぎの筋肉への血流を促進させる |

| ウォーキング | 1日30分程度の早歩きが目安。有酸素運動は血管の柔軟性を保ち、全身の血流や代謝を改善 |

| ぬるめの全身浴 | 40℃のお湯に10〜15分浸かると、血管が広がり血流が良くなるとともに、自律神経の緊張が緩和される |

| 半身浴 | みぞおちまで湯に浸かって15分程度。心臓への負担を抑えつつ、持続的な温熱効果が期待できる |

手足の冷感に対しては、血行促進が有効な場合があります。日常生活の中で簡単に取り入れられる方法として、軽い運動や入浴が有効です。

外出しての運動が難しい方は、デスクワーク中に時々足首を回したり、かかとの上げ下ろしをしたりすると良いでしょう。また、ぬるめのお湯(38~40℃程度)にゆっくり浸かる入浴も効果的です。リラックス効果により副交感神経が優位になり、血管が広がって血行が改善します。

無理な運動は症状の悪化につながる可能性があるため、負担にならない範囲で実践するようにしましょう。

食生活の見直し

| 対処法 | 内容 |

|---|---|

| バランスの良い食事 | 主食・主菜・副菜をそろえた食事を心がけ、ビタミンB群(豚肉、玄米)や鉄分(赤身肉、ほうれん草)をしっかり摂る |

| 身体を温める食品の摂取 | ショウガ入りのスープや味噌汁など、温かい料理を意識的に取り入れる。発酵食品で腸内環境も整える |

| 冷たいものを控える | アイスや冷たい飲み物は避け、常温〜温かい飲み物(お茶、生姜湯など)を選ぶようにする |

栄養バランスの乱れは、自律神経や血流に悪影響を及ぼします。ビタミンB群やE、鉄分など、神経の働きや血液循環を助ける栄養素を意識して摂ることが大切です。アイスや冷たい飲み物は避け、温かい食事を中心にすると内臓の冷えを防止できます。

極端な食事制限や偏食は神経系に負担をかけるだけでなく、ストレスを溜め込む原因になります。ストレスを溜め込まないようにしつつ、普段から規則正しい食生活を意識しましょう。

以下の記事では、身体を温める食べ物などを詳しく紹介しています。

ストレスケア

| ストレスケアの効果 | 内容 |

|---|---|

| 自律神経の安定 | ストレスを減らすことで自律神経のバランスが整い、血管の過剰な収縮が抑えられる |

| ホルモンバランスの改善 | ホルモンの乱れが整い、体温調節機能が正常に保たれる |

| 筋肉の緊張緩和 | ストレスが軽減されることで筋肉のこわばりがほぐれ、血行が良くなる |

| 睡眠の質向上 | 良質な睡眠がとれるようになり、体の冷えやすさを改善する効果が期待できる |

ストレスは自律神経のバランスを乱す大きな要因の一つです。とくに慢性的なストレスは交感神経を刺激し続け、血流の悪化を招きやすくなります。

ストレスケアの方法としては、読書や音楽鑑賞、入浴や負荷のかからない軽い運動などがおすすめです。また、睡眠不足もストレスの蓄積や神経の過敏化を引き起こすため、睡眠の質を高めるようにしましょう。

冷えてないのに冷たく感じる際は医療機関で診てもらおう

冷えてないのに冷たく感じる症状は神経障害の可能性があり、その背景に糖尿病や感染症が隠れていることもあります。

放置すると重症化する恐れがあるため、このような症状でお悩みの方は早めに医療機関を受診しましょう。

「冷えていないのに冷たく感じる」「感覚異常だけでなく痛みやしびれもある」という神経症状には、再生医療による治療も選択肢の一つです。

\神経障害に効果が期待される「再生医療」とは/

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、感覚以上やしびれなどの原因となっている損傷した神経の再生・修復を促す治療法です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 神経障害を根本的に治したい

- 冷えていないのに冷たく感じるだけでなく、痛みやしびれがある

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

当院リペアセルクリニックでは、神経の再生医療について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

冷たく感じる症状についてよくある質問

最後に、冷えてないのに冷たく感じる症状についてよくある質問に回答していきます。

以下でそれぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

冷えてないのに冷たく感じる時、病院を受診する目安はありますか?

見た目に異常がなく、周囲の人と比べても寒くないのに冷たく感じる状態が続く場合、自己判断で放置するのは危険です。

症状を放置すると慢性化や重症化する恐れがあるため、気になる症状が少しでもあれば、医療機関を受診しましょう。

また、近年の治療では、神経障害を根本的に改善する選択肢として、従来では難しかった神経にアプローチできる再生医療が注目されています。

冷え性との違いはありますか?

冷え性は気温の低下や血行不良によって起こる一時的な状態で、温めると改善しやすい特徴があります。

一方、冷えていないのに冷たく感じる症状は、神経の異常による感覚の誤認である可能性が高いため、温めても改善しないことが多いです。

改善しない原因不明の冷感は、冷え性ではなく神経障害や病気の可能性があるため、医療機関への受診をおすすめします。

病院に行くほどではないと思っても受診すべきですか?

病院に行くほどの症状でなくとも、医療機関への受診をおすすめします。

軽度だと感じていても神経系の病が徐々に進行している可能性があるため、自己判断はせず、医師の診断を受けるようにしましょう。

何科に相談すれば良いですか?

まずは内科または神経内科の受診をおすすめします。

医師に症状をできるだけ具体的に伝えることで、適切な診療科に案内してもらえる場合があります。

参考文献

Kinanah Yaseen, et al.(2024).Mixed Connective Tissue Disease (MCTD).MSD MANUAL consumer Version

Koon K. Teo, et al.(2023).Raynaud Syndrome.MSD MANUAL consumer Version

https://www.msdmanuals.com/home/heart-and-blood-vessel-disorders/peripheral-arterial-disease/raynaud-syndrome(Accessed: 2025-04-11)

日本自律神経学会総会 「冷え性と自律神経」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ans/60/2/60_71/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年4月11日)

Erika F. Brutsaert, et al.(2023).Diabetes Mellitus (DM).MSD MANUAL Professional Version

https://www.msdmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/diabetes-mellitus-and-disorders-of-carbohydrate-metabolism/diabetes-mellitus-dm(Accessed: 2025-04-11)

Erika F. Brutsaert, et al.(2023).Diabetes Mellitus (DM).MSD MANUAL consumer Version

https://www.msdmanuals.com/home/hormonal-and-metabolic-disorders/diabetes-mellitus-dm-and-disorders-of-blood-sugar-metabolism/diabetes-mellitus-dm(Accessed: 2025-04-11)

橋本法修ほか「両下肢灼熱感に対し支持的精神療法が有効であった 身体症状症の 1 症例」『日本ペインクリニック学会誌』, pp.1-4, 2023年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspc/27/4/27_20-0002/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年4月11日)

花澤 寿.「ポリヴェーガル理論からみた精神療法について」『千葉大学教育学部研究紀要』, pp.1-9, 2019年

https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/106084/S13482084-67-P329.pdf(最終アクセス:2025年4月11日)

公益社団法人 日本精神神経学会「日本精神神経学会 精神療法委員会に「精神療法について」を訊く」公益社団法人 日本精神神経学会, 2021年7月20日

https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=58(最終アクセス:2025年4月11日)

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

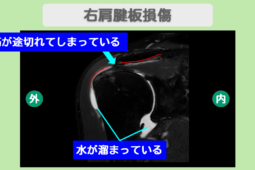

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 2年間改善しなかったしびれが軽減!ABI検査も正常値に!閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に完全消失!バレエ復帰を果たした!右半月板損傷 40代 女性