- 肝疾患

- 内科疾患

脂肪肝の薬の種類や注意点を解説!処方薬と市販薬の違いも紹介

「健診で脂肪肝と言われたけれど、薬で治療できるのだろうか?」と、疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。

脂肪肝は痛みや自覚症状がほとんどないため、つい放置してしまいがちな病気です。

しかし、そのまま放っておくと肝臓がかたくなり、肝炎や肝硬変といった重篤な病気につながる可能性があります。(文献1)

最近では、飲み薬や注射などさまざまな治療選択肢が広がっており、早期に適切な治療を始めることで肝臓の状態をしっかりと改善が期待できます。

本記事では、脂肪肝の薬物治療について詳しく解説いたします。

薬の種類や効果、副作用のリスク、市販薬との違い、そして治療を受ける際の注意点まで、専門医の視点からお伝えします。

ぜひ記事を最後までご覧いただき、脂肪肝治療への理解を深めてください。

\それでも改善しない脂肪肝に対する、もう一つの選択肢/

脂肪肝が長期間続くと肝臓の線維化が進行し、薬や生活習慣の改善だけでは元の状態に戻すことが難しくなる場合もあります。

そのようなケースでは、肝臓そのものの修復力に着目した再生医療を検討することも一つの選択肢です。

当院(リペアセルクリニック)では、患者さまご自身の脂肪由来幹細胞を用いた再生医療を行っています。

再生医療とは損傷や炎症を受けた肝組織に働きかけ、炎症の抑制や組織修復を促すことで肝機能の改善を目指す治療法です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 健診で脂肪肝を指摘され、数年経過している

- 薬や生活習慣改善を続けても肝機能が改善しない

- 肝炎・肝硬変への進行が心配

- 将来の入院や日常生活への影響をできるだけ避けたい

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

脂肪肝や肝機能低下について不安を感じている方は、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングをご利用ください。

目次

脂肪肝の薬の種類

脂肪肝の治療では、主に以下の薬が使用されます。

これらの薬は主に、肝臓を保護したり炎症を抑えたりするためのものです。

それぞれ異なる機能で肝臓の改善に働きかけますが、どの薬が適しているかは患者様の症状や併存疾患によって決まります。

次に、それぞれの薬について詳しく見ていきましょう。

抗酸化剤(ビタミンE)

ビタミンEは、肝臓の炎症や酸化ストレスを軽減する強力な抗酸化剤として脂肪肝治療の補助として使用されることがあります。

主な働きは、肝細胞を傷つける活性酸素を除去し、炎症を引き起こすサイトカインという物質を抑制することです。(文献2)

肝酵素(ALT、AST)の低下、肝臓の炎症軽減、インスリン感受性の改善といった効果が見られた例があります。

ただし、副作用のリスクも理解しておく必要があります。

高用量での長期使用では、死亡率の増加や出血性脳卒中のリスクが報告されています。(文献3)

そのため、糖尿病を合併していない患者様で、肝生検でNASH(非アルコール性脂肪肝炎)が確認された場合に限定して、抗酸化剤(ビタミンE)の使用が推奨されています。

使用する際は必ず医師の指導のもとで適切な用量を守ることが重要です。

GLP-1受容体作動薬

GLP-1受容体作動薬は、もともと糖尿病治療薬として開発された薬ですが、脂肪肝の改善効果も報告されています。

この薬の作用メカニズムは、血糖値に応じてインスリンの分泌を促進し、食欲を抑制して体重減少を促すことです。(文献4)

代表的な薬剤には、リラグルチド(ビクトーザ)やセマグルチド(オゼンピック)があります。

この薬の特徴は、主に体重減少を介した改善が示唆されており、肝脂肪への直接作用は検証中です。

副作用としては、下痢や便秘、吐き気や嘔吐もあるため、定期的な診察が必要です。

SGLT2阻害薬

SGLT2阻害薬は、腎臓でのブドウ糖再吸収を阻害することで血糖値を下げる糖尿病治療薬です。脂肪肝の改善効果も注目されています。

代表的な薬剤には、エンパグリフロジン(ジャディアンス)、ダパグリフロジン(フォシーガ)、カナグリフロジン(カナグル)などがあります。

台湾で行われた大規模な研究では、糖尿病患者における脂肪肝の発症率が有意に低下することが報告されています。(文献5)

副作用としては、多尿・口渇などが挙げられます。

とくに高齢者では脱水のリスクが高まるため、十分な水分摂取と定期的な検査が必要です。

肝庇護薬(ウルソデオキシコール酸)

ウルソデオキシコール酸は、もともと胆石症の治療に使用されてきた薬です。肝細胞を保護する効果があることから脂肪肝治療にも応用されています。

この薬は親水性胆汁酸と呼ばれる物質で、肝細胞の膜を安定化し、炎症やアポトーシス(細胞死)を抑制する働きがあります。(文献6)

ただし、単独での治療効果は限定的であることがわかっており、生活習慣の改善や他の薬剤との併用でより効果的とされています。

副作用は軽度の下痢や胃部の不快感がありますが、間質性肺炎の重大な副作用がまれにあるため、異常が認められた場合は専門医に相談しましょう。

推奨用量は通常、成人1回あたり50mgを1日3回経口投与します。

スタチン系薬剤

スタチン系薬剤は、コレステロールを下げる薬として広く使用されていますが、脂肪肝の改善にも多面的な効果を発揮することがわかってきました。

代表的な薬剤には、アトルバスタチン(リピトール)、ロスバスタチン(クレストール)、シンバスタチン(リポバス)などがあります。

この薬の作用は、HMG-CoA還元酵素を阻害してコレステロール合成を抑制するだけでなく、抗炎症作用、抗線維化作用、抗酸化作用も併せ持つことです。(文献7)

大規模な研究では、脂肪肝患者における心臓や血管で起こる重大なトラブルを68%減少させた報告もあります。

副作用としては、筋肉痛、肝酵素上昇、まれに横紋筋融解症などが挙げられます。

脂肪肝は市販薬やサプリで改善できる?処方薬との違い

「病院に行く前に、まずは市販薬やサプリメントで様子を見たい」と考える方も多いでしょう。

確かに、ドラッグストアやインターネットで手軽に購入できる肝機能改善をうたった商品は数多く存在します。

しかし、処方薬と市販品には大きな違いがあることを理解しておく必要があります。

最も重要な違いは、医学的根拠(臨床試験データ)の量と質です。

処方薬は大規模試験を経て承認されることが多く、標準化された用量設定と品質管理が保証されています。

一方、市販のサプリメントは高品質な臨床試験による裏付けが限定的で、製品間の品質や体への吸収されやすさ等にばらつきがあります。

自己判断での使用には重大なリスクも伴います。

適切な診断なしでの自己治療は、以下の危険性があります。

- 本当の病気を見逃す(診断遅れ)

- 他の薬剤との相互作用

- 不適切な用量により効果がなかったり、副作用が出る

これらの危険性があるため、まずは専門医の診断を受けることが大切です。

脂肪肝の治療では、今の肝臓がどの段階にあるのかを正しく把握することが何より大切です。

「すでに炎症や線維化が進んでいないか」「生活改善や薬で十分なのか、別の選択肢が必要か」を知るためにも、まずは当院に相談ください。

\まずは自身の状態について、無料相談/

脂肪肝で薬を服用する際の注意点

脂肪肝の薬物治療を成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。

まず理解していただきたいのは、薬だけでは根本的な改善は難しいという点です。

脂肪肝治療の基本は生活習慣の改善であり、薬物療法はあくまでサポート役として位置づけられています。

薬を服用する際は、必ず医師の指示に従い、定期的な検査を受けながら治療を続けましょう。

脂肪肝は生活習慣の改善が治療の基本

以下の食事、運動、そして薬との相乗効果を確認し、脂肪肝の改善をしましょう。

食事

肝脂肪を有意に減らす選択肢として、日本肝臓学会ガイドラインでは、オリーブオイル・魚・ナッツ・全粒穀物を中心とした、地中海食パターンと適度なカロリー制限が挙げられています。

赤身肉や加工肉を控え、タンパク質は魚類や豆類から摂取しましょう。

運動

運動療法は複数の研究で脂肪肝への効果が認められています。

具体的には「中~高強度有酸素運動(30–60分×週3–4)」を推奨し、体重が減らなくても肝脂肪と炎症が改善すると報告されています。

そのため、体重も一つの大切な指標ではありますが、体重が減らないからと運動を辞めずに、継続することが大切です。

副作用に注意!症状が出たら必ず医師に相談

治療薬を継続して使用するためには、副作用への適切な対応が欠かせません。

どの薬にも副作用のリスクがあるため、症状が現れた場合は自己判断せず、必ず医師に相談しましょう。

| 薬剤 |

代表的副作用と頻度 |

早期対応のポイント |

|---|---|---|

| ビタミンE | 出血性脳卒中 | 高用量を避け、出血傾向のある人は使用しない |

| GLP-1受容体作動薬 |

吐き気・下痢 |

初期は少量から開始し、症状が続けば用量調整 |

| SGLT2阻害薬 | 尿路/性器感染症、脱水 | 水分摂取を促し、高齢者・腎機能低下例は慎重投与 |

| スタチン | 筋痛、クレアチンキナーゼ上昇、横紋筋融解症 | 筋肉痛+褐色尿が出たら直ちに受診 |

副作用が現れた場合の対応方法も覚えておきましょう。

軽微な症状であっても、まずは医師への報告が大切です。

症状の程度に応じて、用量調整、投与方法の変更、代替薬への切り替えなどの対応が検討されます。

定期的な検査も継続管理の重要な要素です。健康診断や病院で定期検査を受け、診断結果を元に医師に相談しましょう。

薬物相互作用にも注意が必要で、他の薬やサプリメントを併用する場合は必ず医師に伝えてください。

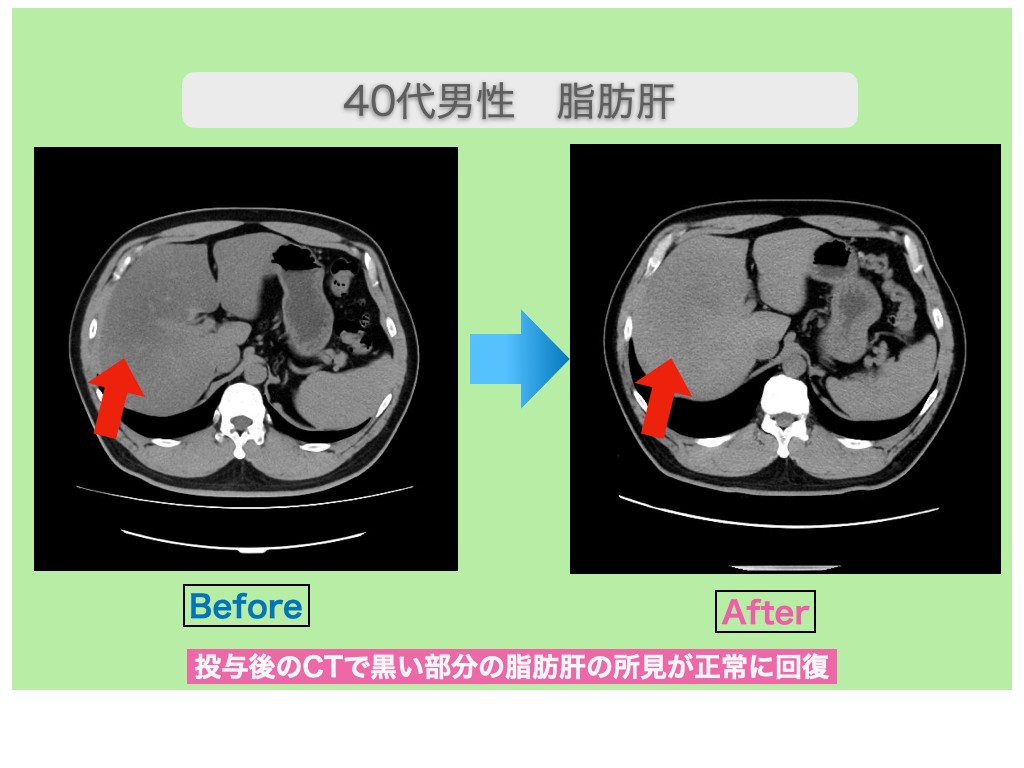

脂肪肝の薬と再生医療という治療選択肢

脂肪肝治療の柱はあくまで食事・運動と既存薬ですが、治療には再生医療という選択肢もあります。

再生医療とは、人が本来持っている修復・再生する力を活かし、傷んだ組織の回復を目指す治療です。

脂肪肝を含む肝臓疾患に対する再生医療には、主に次の2つの方法があります。

| 幹細胞治療 | 患者様ご自身から採取した脂肪由来の幹細胞を培養し、点滴などで体内に戻す治療法 |

| PRP療法(多血小板血漿療法) | 患者様の血液から血小板を高濃度に抽出したPRP(多血小板血漿)を作製し、体内に投与する治療法 |

脂肪肝は自覚症状がほとんどないまま進行し、気づいたときには肝硬変に近づいていることもあります。

「これまでの治療で十分な改善が得られない」「将来、肝硬変へ進行するリスクが心配」という方は、ぜひ当院(リペアセルクリニック)へご相談ください。

まとめ|脂肪肝治療は薬と生活習慣の改善で回復を目指そう

脂肪肝は、早期に気づいて適切な治療をすれば改善が期待できる病気です。

現在はビタミンE、GLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬、ウルソデオキシコール酸、スタチン系薬など複数の薬が検討されており、炎症や脂肪蓄積を抑える報告結果もあります。

ただし、薬だけに依存せず、食事と運動を基盤に改善を目指すことが治療成功のカギです。

地中海食を参考にカロリーと糖質を抑え、中~高強度の有酸素運動を30から60分、週3〜4日のペースで行い、肝脂肪と炎症を改善していきましょう。

治療には、再生医療の選択肢もあります。

再生医療とは、患者さまご自身の細胞が持つ修復力を活かし、炎症や損傷を受けた肝組織の修復・再生を促し、肝機能の改善を目指す治療法です。

生活習慣の改善や薬物治療だけでは十分な改善が得られない場合でも、肝臓そのものの回復力にアプローチできる可能性があります。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 健診で脂肪肝を指摘され、数年経過している

- 薬や生活習慣改善を続けても肝機能が改善しない

- 肝炎・肝硬変への進行が心配

- 将来の入院や日常生活への影響をできるだけ避けたい

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

再生医療の詳細ついては、以下の動画でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

再生医療の詳細については、当院「リペアセルクリニック」へお問い合わせください。

脂肪肝の薬に関してよくある質問

薬の副作用が心配だけど大丈夫?

脂肪肝の治療のみを対象とした薬はまだないため、脂肪肝と関連する薬を使用した際の回答となりますが、副作用が起きることもあります。

薬ごとの副作用の重さの違いは、ビタミンEだと高用量を長期に服用した場合に全死亡率や出血性脳卒中のリスクがわずかに上昇するとの報告があります。

一方、GLP-1受容体作動薬の嘔気・下痢、SGLT2阻害薬の尿路/性器感染症は多くが軽度で、用量調整や水分補給で対処可能です。

また、副作用の重さは薬の違いだけでなく、体質によっても個人差がある点にも注意してください。

軽い症状でも自己判断は避け、すぐに医師へ報告し、検査値を定期的にチェックして副作用を早期発見・対応しましょう。

薬代はいくらぐらいかかる?

脂肪肝の治療だけを対象とした保険適用薬は現在ありません。そのため、薬が高額になる可能性がある点は注意が必要です。

ただし、本記事で紹介した薬で、糖尿病などの合併症が見られた場合は保険適用となる可能性もありますので、必ず確認しましょう。

費用は薬剤・投与量で変わるため、診断時に医師と具体的に相談してください。

どのタイミングで病院に行けばいい?

健診で脂肪肝を指摘されたら症状がなくても一度専門医を受診するのが重要です。

とくに40歳以上で体重増加が続く方や、家族歴に肝疾患がある方は早期受診が推奨されます。

脂肪肝は自覚症状が出にくく、放置すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。

早期診断・治療で重篤化を防げる可能性が高まるため、不安を感じたら遠慮なく医療機関に相談してください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1)

日本肝臓学会「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020(改訂第2版)」2020年

https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/nafld.html (最終アクセス:2025年6月24日)

(文献2)

Nagashimada, M., & Ota, T. (2019). Role of vitamin E in nonalcoholic fatty liver disease. IUBMB Life, 71(4), pp.516-522.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30592129/最終アクセス:2025年6月24日)

(文献3)

Miller, E. R., et al. (2016). Vitamin E and Non-alcoholic Fatty Liver Disease. PMC, 4984672.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4984672/ (最終アクセス:2025年6月24日)

(文献4)

Newsome, P. N., et al. (2021). A Placebo-Controlled Trial of Subcutaneous Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis. New England Journal of Medicine, 384(12), pp.1113-1124.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33185364/(最終アクセス:2025年6月24日)

(文献5)

Wei, Q., et al. (2024). Non-alcoholic fatty liver disease risk with GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors in type 2 diabetes: a nationwide nested case–control study. Cardiovascular Diabetology, 23(1), pp.1-12.

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-024-02461-2 (最終アクセス:2025年6月24日)

(文献6)

Zhang, J., Wang, X., Shen, Y., et al. (2020). Ursodeoxycholic Acid in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Clinical and Experimental Gastroenterology, 13, 251-264.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32595039/(最終アクセス:2025年6月24日)

(文献7)

Boutari, C., et al. (2024). A Systematic Review of Statins for the Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis: Safety, Efficacy, and Mechanism of Action. Molecules, 29(8), pp.1859.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38675679/ (最終アクセス:2025年6月24日)