- 頭部

- 頭部、その他疾患

もやもや病とは指定難病の一つ|症状や治療法を解説【医師監修】

子どもや若い人も発症する可能性がある、もやもや病に不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

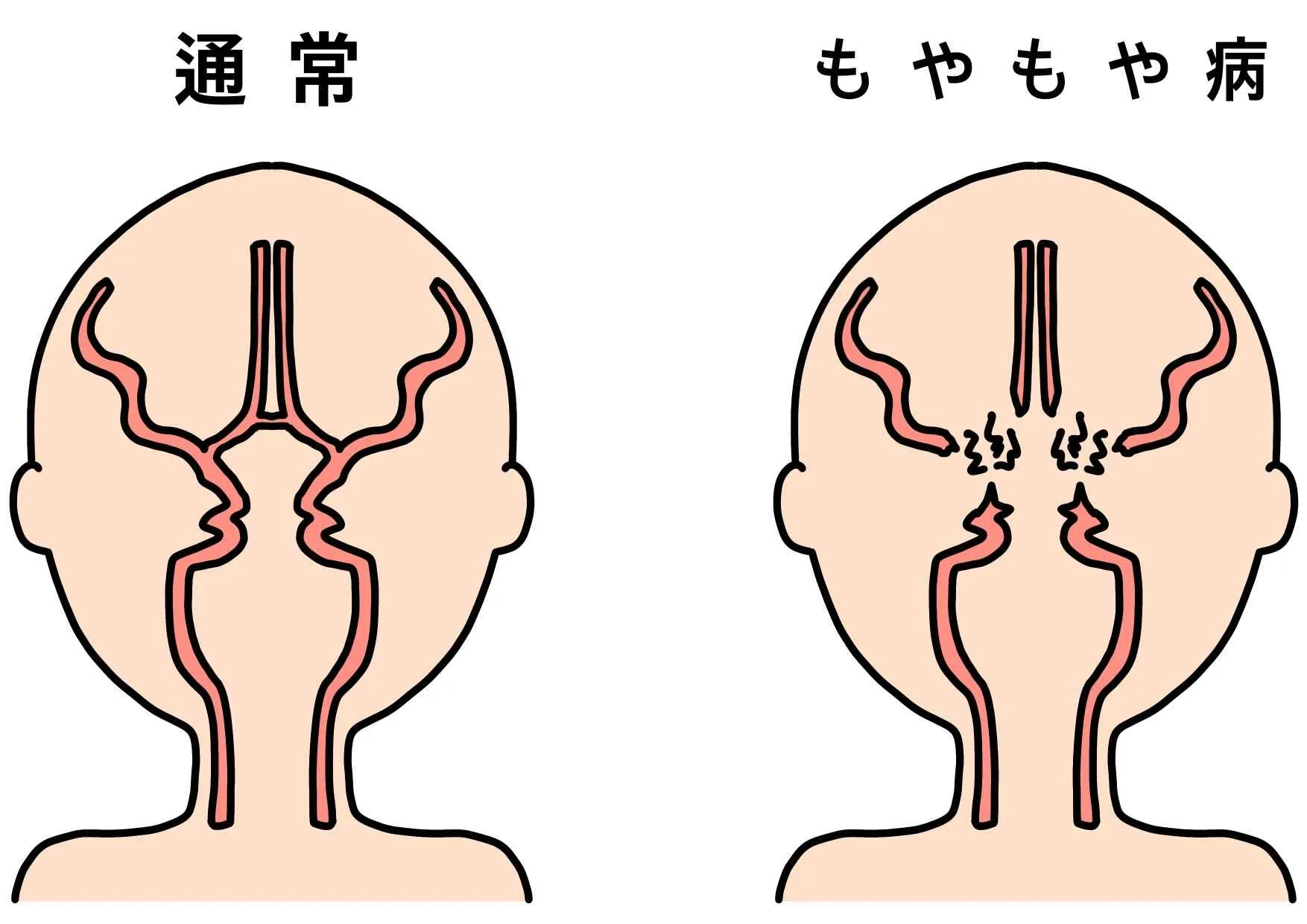

もやもや病は、脳内の動脈が徐々に細くなったり詰まったりした結果、不足した脳内の血液を補うために、もやもやとした血管が作られる状態を指します。脳出血や脳梗塞のリスクがあるので早期の発見と適切な治療を受けるのが重要です。

この記事では、もやもや病の原因や症状、治療法を解説します。

もやもや病の理解を深めるのにお役立てください。

目次

もやもや病とは指定難病の一つ

もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)は、脳の血管が細くなり血流が不足して、手足の麻痺やけいれんなどを引き起こす疾患です。ウィリス動脈輪とは六角形のような形をしている脳内の動脈の一部で、脳に血液を循環させるのが主な役割です。

不足した脳の血流を補うために、もやもやとした細い血管が発達するので「もやもや病」と呼ばれています。もやもや病は、以下の内容をどちらも満たしているので、指定難病として厚生労働省に定められています。(文献1)

- 患者数が一定の人数より少ない

- 病気の診断基準が確立している

もやもや病の患者数は、人口10万人につき6から10人程度いるとされていて、稀な病気であるといえます。(文献2)

もやもや病の症状や治療の状況によって医療費の助成を受けられる場合があります。助成には申請が必要なので、お住まいの都道府県の窓口に問い合わせてみましょう。

【参考】

もやもや病の原因

もやもや病は、脳内の太い血管(内頚動脈)が細くなることで発症する疾患です。

その発症メカニズムは完全に解明されていませんが、病気の進行過程は以下のような段階で進みます。

- 脳内の太い血管である内頚動脈が少しずつ細くなる

- 脳内の酸素や栄養が不足する

- 足りない血液を補うために、もやもやとした細い血管が作られる

内頚動脈が細くなると、血液不足を補うため新たに細い血管が多数作られます。これらの細い血管に多量の血液が通るため、脳出血や脳梗塞のリスクが高まります。

もやもや病になりやすい人

もやもや病になりやすい方には、以下のような傾向があります。(文献3)

- 日本人

- ご家族でもやもや病を発症した

- 女性

- 5~10歳

- 30~40歳

もやもや病は、特定の遺伝子をもつ方に発症しやすいことがわかっており、家族内で発症する方が10~20%程度見られるという研究結果があります。そのため、親や兄弟姉妹などがもやもや病を発症した方で、もやもや病の症状がみられる方には、脳神経外科での検査をおすすめします。

もやもや病と遺伝の関係について以下の記事でまとめていますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

もやもや病の症状

もやもや病では、主に以下の二つのメカニズムによって症状が現れます。

本章で説明するこれらの症状に当てはまる方は、脳出血や脳梗塞などの重大な病気を発症する前に医療機関を受診をしましょう。

血流不足による症状

もやもや病によって脳の血流が不足した場合の症状は、以下の通りです。

- 頭痛

- 手足のしびれ

- 言葉が話せない

- 手足の麻痺

- ろれつが回らない

- けいれん

脳内の血流が不足すると、頭痛や手足のしびれ、ろれつが回らないなどの症状が一時的にみられます。

多くは数分~数十分程度で症状が改善されますが、まれに脳梗塞を引き起こす場合があります。脳梗塞とは、脳内の血流が不足することで、脳細胞が壊死する疾患です。症状が回復しても、もやもや病を発症している可能性があるので医療機関への受診を検討しましょう。

また、子どものもやもや病は脳の血流不足によるものがほとんどです。楽器の演奏や息が切れる運動がきっかけで症状が出る場合があります。子どものもやもや病について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

脳出血による症状

もやもや病によって脳内に出血が起きた場合の症状は、以下の通りです。

- 激しい頭痛

- 手足の麻痺

- ろれつが回らない

- 言葉が出ない

- 意識がなくなる

- 自分の意に反して手や足が動く

- けいれん

- 注意力や記憶力の低下(高次脳機能障害)

脳内の血流不足を補うため、もやもやとした細い血管に多くの血液が送り込まれると、血管が耐え切れずに破れる場合があります。出血型の症状は、40代前後に多くみられる点も特徴です。

出血する部位や量によりますが、激しい頭痛や言葉が出なくなる言語障害、意識がなくなる意識障害などを引き起こし命に関わる状況につながりかねません。

また、出血型の症状の後遺症には麻痺や手足のしびれ、高次脳機能障害などが挙げられます。高次脳機能障害とは、脳の機能が低下して物忘れの増加や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなるなど「性格が変わった」と感じるような症状が現れます。

もやもや病の後遺症は日常生活に大きな影響を与える恐れがあるため、早急に医療機関を受診しましょう。

もやもや病の検査

もやもや病の主な検査の内容は以下の通りです。

- CT・MRI・MRA:詰まっている血管やもやもや血管、脳出血の有無を調べる

- 脳血管造影検査:血管の状態を調べる

- 脳血流検査(SPECT(スペクト)検査):どれくらい血流が低下しているか調べる

もやもや病の検査は脳神経外科で行われるのが一般的で、CTやMRIでもやもや血管の有無や詰まっている血管がないかなどを確認します。

血管の状態をMRIよりも詳しく調べるには、脳血管造影検査が有効です。脳血管造影検査は、足の付け根の血管から、カテーテルと呼ばれる長い管を入れ、血管内に造影剤を入れてレントゲン撮影する検査です。

また、脳の血流を調べるには、放射性同位体と呼ばれる薬剤を投与して、放射線を画像化できるカメラで撮影します。検査に使用する放射性同位体は人体に影響を及ぼす量ではありません。

もやもや病の治療法

もやもや病の治療法は、薬物療法と外科手術の2つに分けられます。

症状によって治療法が異なるので、受診の際の参考にしてください。

薬物療法

薬物による主なもやもや病の治療法は、以下の通りです。

- 抗血小板薬:血液を固まりにくくして血流不足を防ぐ

- 血圧や脳圧を下げる薬:脳出血を防ぐ

もやもや病の薬物治療では、血液をサラサラにする薬や血圧を下げる薬などで脳梗塞や脳出血の予防を目指します。しかし、現在もやもや病の原因である細くなった内頚動脈を根本的に治療する薬はありません。そのため、無症状の方や初期症状の方に用いられます。

手術

脳内の血流が少ない場合や、もやもや血管の負担が大きい場合は手術が検討されます。

主なもやもや病の手術は、以下の2種類です。

- 直接血行再建術:血流が不足している血管と、頭皮に栄養を送る血管をつなぎ脳の血流を増加させる

- 間接血行再建術:脳を包む膜に、こめかみ付近の動脈と周囲の組織を縫い合わせて、新たな血管の再建を目指す

直接血行再建術は、手術後からすぐに血流が改善されますが、間接血行再建術では、新たに血管が再建するまで数週間から数カ月かかる場合があります。また、間接血行再建術は子どもに対して効果が期待できる傾向にあるので、成人には行わない病院もあります。

もやもや病の原因である細くなった動脈を治療する手術はできないとされています。手術後に血流が改善しても、もやもや病が再発する可能性があるので定期的に検査を受けましょう。

まとめ|もやもや病の疑いがある方は医療機関を受診しよう

もやもや病は、脳の血管が細くなり血流が不足して、手足の麻痺やけいれんなどを引き起こす疾患で、指定難病として厚生労働省に定められています。もやもや病が発症しやすい方は、子どもや30〜40代の若い世代に多いのが特徴です。

もやもや病によって脳内の血液が不足したり、もやもや血管の負担が大きくなり損傷したりすると、麻痺や手足のしびれ、うまく話せなくなるなどの後遺症が現れるリスクが高まります。

病状が進行すると、重篤な後遺症のリスクが高まるため、早期の医療機関受診が重要です。

以下の記事では、もやもや病の初期症状を解説しています。あわせてご覧ください。

\無料オンライン診断実施中!/

もやもや病に関してよくある質問

もやもや病の予後や寿命への影響は?

もやもや病を放置すると脳梗塞や脳出血のリスクが高まり、重い後遺症や命に関わる状況につながりかねません。

適切な治療と定期的な検査を受けると、リスクを回避できる可能性が高まります。手術後の入院期間はおよそ2~3週間、社会復帰までの期間はは2~3カ月ほどが目安です。

また、健康寿命を延ばすには、禁煙や激しい運動を避けるなど生活習慣の改善も重要です。

以下の記事では、もやもや病の予後や寿命についてまとめているので、参考にしてください。

もやもや病で性格は変化しますか?

もやもや病は、性格の変化を伴う高次脳機能障害を引き起こす可能性があります。高次脳機能障害は、脳機能の低下によって日常生活に支障をきたす認知機能の障害です。

高次脳機能障害による性格の変化と考えられるポイントは、以下の通りです。

- 感情の起伏が激しくなる

- 物忘れが増える

- 集中力が低下する

- 判断力が低下する

- 段取りが悪くなる

高次脳機能障害の診断は、もやもや病の症状が安定してからMRIやCTでの検査や、日常生活の状況評価などから総合的に行います。もやもや病になってから、感情の起伏が激しくなったり物忘れが増えたりするなどの症状にお悩みの方は、医療機関に相談してみましょう。

もやもや病は人間ドックで調べられますか?

一般的な人間ドックでは、もやもや病が調べられる検査項目が無かったり、オプションとして追加したりする必要があります。

もやもや病を調べられる主な検査は、以下の通りです。

- MRI:体内の断面を画像化する

- MRA:脳の血管を立体画像として書き出す

脳ドックでは、MRIやMRAによる検査ができる場合があります。

参考文献

厚生労働省「指定難病の要件について」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000184562.pdf(最終アクセス:2025年5月9日)

難病情報センター「もやもや病(指定難病22)」

https://www.nanbyou.or.jp/entry/47(最終アクセス:2025年5月9日)

厚生労働省「22 もやもや病」

https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173459.pdf001173459.pdf(最終アクセス:2025年5月9日)