- 靭帯損傷

- ひざ関節

外側側副靭帯損傷|症状と原因、治療法について解説

「膝の外側に痛みがあり、動かすたびに不安定感を感じる..」

このような症状に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

外側側副靱帯損傷は、日常的に頻発する怪我ではないものの、適切な治療がなければ膝の機能に後遺症が残りやすく、場合によっては手術が必要になることもあります。とくにスポーツや事故による強い衝撃で起こることが多く、早期の診断と治療が重要です。

当院では、このような外側側副靱帯損傷に対して、再生医療も含めた治療法を提案し、患者様に合った治療選択ができるようサポートしています。本記事では、外側側副靱帯損傷の原因や症状、治療方法について詳しく解説し、適切な対策を知るための知識をお伝えします。是非お読みいただき、膝の健康を守るための一助となれば幸いです。

目次

外側側副靭帯損傷とは

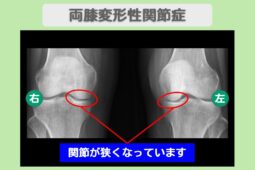

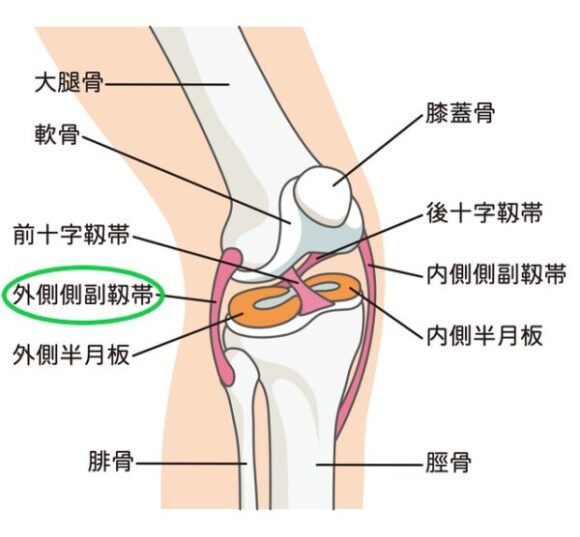

外側側副靱帯(がいそくそくふくじんたい)損傷は、膝の外側にある靭帯がスポーツや交通事故で外傷による損傷する怪我です。膝の関節は太ももの骨である大腿骨(だいたいこつ)とすねの骨である脛骨(けいこつ)、お皿の骨である膝蓋骨(しつがいこつ)からできています。比較的平らな面同士が合わさってできており、安定性に欠くため、大腿骨と脛骨の間を別の組織で補強しています。

外側側副靱帯損傷は、いくつかある靭帯損傷の中でも、比較的まれな怪我ですが、他の靭帯と一緒に損傷することが多く、場合によっては手術が必要になります。

なお、靭帯損傷の原因や治療法については、以下の記事が参考になります。

「三段階」に分かれる症状

靭帯は膝関節を補強する組織の1つで、骨同士を固い組織でつなぎ、膝の安定性を高めています。外側側副靱帯は膝の外側にあり、膝の内側からの衝撃に抵抗する靭帯です。そのため、膝の内側から強い衝撃が加わると、外側側副靱帯にストレスが加わり、場合によって靭帯が傷ついたり、ちぎれたりして、外側側副靱帯損傷を引き起こします。

外側側副靱帯損傷の症状は損傷の程度に応じて三段階に分かれ、それぞれ異なる治療が必要になります。

|

症状の概要 |

具体的な症状 |

|

軽度の損傷 |

靭帯の微細な損傷で、腫れや軽度の痛みを伴いますが、膝の不安定さはありません。通常、数週間で自然に回復します。 |

|

中程度の損傷 |

靭帯が部分的に断裂し、腫れや痛みが強くなり、膝が少し不安定になることがあります。安静とリハビリが必要で、回復まで数カ月かかることもあります。 |

|

重度の損傷 |

靭帯が完全に断裂し、膝の強い不安定感を伴います。手術が必要となる場合が多く、回復には長期間のリハビリが必要です。 |

外側側副靱帯損傷の原因

外側側副靱帯は靭帯損傷の中でも比較的めずらしい怪我です。単独で生じることは少ないですが、外側側副靱帯が損傷している場合の特有の症状や原因があります。

外側側副靱帯損傷の原因は大きく分けて、スポーツ中の接触と交通事故に分けられます。スポーツでは、サッカーやラグビーのタックルや柔道の足払いなどで膝の内側に強い衝撃が加わり、外側側副靱帯が強制的に伸ばされて起こります。

交通事故の場合も、スポーツ同様に膝の外側が無理に伸ばされるような衝撃を受けることで、外側側副靱帯が損傷されるのです。どちらにせよ強い衝撃が原因となるため、外側側副靱帯が単独で損傷することは少なく、他の靱帯や半月板といった組織の損傷と合わさる場合が少なくありません。

外側側副靱帯損傷の症状

外側側副靱帯の損傷の症状は、膝の外側の痛みや腫れです。また、膝から下が内側に傾くような動きが生じると、傷ついた靱帯が伸ばされるため、痛みを生じます。たとえば、あぐらをかいた場合に膝の外側が痛い状態です。外側側副靱帯を損傷した状態で放置すると、膝がグラグラするように不安定感が生じます。

外側側副靱帯損傷の診断

外側側副靱帯が損傷しているかどうかは、以下の方法で診断されます。

診断方法

・徒手検査(としゅけんさ)

・画像診断

それぞれの診断について具体的に解説します。

徒手検査(ストレステスト)

患者を仰向けに寝かせた状態で膝の内側と足首の外側を持ち、膝から下を内側に動かすように力を入れて、外側側副靱帯にストレスを加える内反(ないはん)ストレステストと呼ばれる検査をします。内反ストレステストで、痛みや関節が通常より大きく動く不安定性を認めた場合は、外側側副靱帯損傷が疑われます。

膝を軽く曲げた状態と完全に伸ばした状態といった両方の姿勢で検査を行い、膝屈曲位で症状が出た場合は外側側副靱帯の損傷、伸ばした状態で症状が出た場合は、他の靱帯の損傷も疑うことが必要です。

画像診断

外側側副靱帯の損傷はレントゲンでは異常を示しづらく、詳細な診断にはMRIを用います。MRIだと他の靭帯や半月板などの組織もはっきりと写るため、複合損傷や合併症の確認にも有効です。膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

外側側副靱帯損傷の治療

外側側副靱帯損傷の治療外側側副靱帯の損傷の治療方法は手術を行わない保存療法と、手術を行う手術療法に分けられます。それぞれの治療方法について具体的に解説します。

保存療法

外側側副靱帯のみの損傷で、膝の不安定感が少なく、日常生活に大きな支障がなければ、手術による外科的な治療を行わない保存療法が選択されます。保存療法には装具療法やリハビリテーションがあります。

装具療法(テーピング・ギプスなど)

外側側副靱帯損傷により、膝が不安定になれば、さらなる損傷や膝周辺の痛みを伴うリスクが高まります。そのため、テーピングやギプスを着用して、膝の安定性を高めれば、外側側副靱帯へのストレスを減らせます。まず、怪我の直後(約1〜2週間)は、痛みや腫れが強い場合が多いため、膝の負担を軽減する目的でギプスや専用の装具で完全に固定します。この間は、膝にかかる負担を極力減らし、できるだけ安静にすることが重要です。

装具やサポーターの使用方法

以下は具体的な装具使用の目安です:

- 装着期間:リハビリ初期から約1〜3カ月間、必要に応じて日中はサポーターを着用する。

- 強度と頻度:日常生活では中等度のサポート力があるサポーターを使用し、膝の安定感を補います。運動や軽いトレーニング時には、強度が高いサポーターに切り替え、膝にかかる負担をさらに軽減します。

- 装着時間:運動や立ち仕事をする際には常に装着し、リラックスする時間帯や寝るときには外して膝を休ませるようにします。

リハビリテーション

リハビリテーションでは、膝の安定性を高め、再発を防ぐために膝周辺の筋力を鍛える筋力トレーニングが行われます。初期の段階では、膝への負担が少ない静的な筋力トレーニングから始め、太ももやふくらはぎの筋肉を強化します。たとえば、週に3〜5回、各10〜15分程度の軽いトレーニングを推奨します。

トレーニングの例

- 静的トレーニング:たとえば「クアッドセッティング」(太ももの筋肉を収縮させる運動)や、「かかと押し運動」などを行い、膝に負荷をかけず筋力をつけます。

- 負荷の強化:リハビリが進むにつれ、少しずつ動的な運動やスクワットなどを加えて、膝周りの筋力を強化します。

関節の可動域を広げるストレッチと練習

装具で固定していたことによる関節の動きの制限を改善するため、1日に数回、各5〜10分程度のストレッチや可動域練習を行います。膝の柔軟性を取り戻すため、次のようなストレッチを行います。

- ストレッチ例:「太ももの裏を伸ばすストレッチ」や「膝を曲げ伸ばしする運動」をゆっくりと行い、膝関節の動きをスムーズにします。

手術療法

複合靭帯損傷の場合や膝の不安定性が強い場合は、手術による治療が適応になります。手術は損傷した靱帯を他の部分の靱帯を使って再建する靱帯再建術が実施されます。手術後は状態に合わせて段階的なリハビリテーションが必要です。その後、スポーツ復帰して試合などの通常に戻れるまでは、3〜6カ月の治療期間がかかります。

再生医療

複合靭帯損傷や膝の不安定性が強い場合、一般的には靱帯再建術などの手術が適応され、損傷した靱帯を他の部位の靱帯を用いて再建します。手術後は状態に合わせた段階的なリハビリテーションが不可欠で、通常、スポーツや試合に完全復帰するまでに3〜6カ月の治療期間が必要です。

近年では、従来の手術やリハビリだけでなく、**再生医療(幹細胞治療やPRP療法)**も注目されています。再生医療は損傷した組織の再生を促し、後遺症を軽減しながら短期間での回復が期待できる治療法です。この治療は、スポーツ選手や早期の回復を望む人、後遺症や再発を防ぎたい人におすすめです。

再生医療の特徴と効果

- 特徴:幹細胞やPRP(自己血小板血漿)を用いることで、膝靱帯の損傷部位の組織再生を促進します。

効果:従来治療と比べ、短期間での回復が期待でき、後遺症の軽減や再発の防止に効果的とされています。

幹細胞治療

幹細胞治療は、人体にある「幹細胞」という、さまざまな組織に変化する能力を持つ細胞を利用した再生医療の一つです。幹細胞は通常は活動しませんが、体内の損傷や細胞減少を感知すると、分裂して傷ついたり不足している細胞に変わり、体の機能を修復します。

当クリニックでは、自己脂肪から採取した幹細胞を培養・増殖し、関節や組織に注入する「自己脂肪由来幹細胞治療」を行っています。この治療では、患者自身の細胞を使用するため、アレルギーや拒絶反応のリスクが低く、安全性の高い技術として注目されています。

幹細胞治療は、スポーツ障害や関節疾患の他、脳卒中や脊髄損傷、糖尿病、肝疾患などにも対応でき、さまざまな疾患への適応が期待されています。直接注射が難しい部位には、静脈注射によって幹細胞を体内に導入し、全身を巡らせることで臓器や組織の修復を促します。

PRP治療

PRP(Platelet Rich Plasma:多血小板血漿)治療は、再生医療の一種で、患者自身の血液から血小板を高濃度に抽出して患部に注入し、体の持つ「治癒力」を活性化させる治療法です。PRPには血小板が豊富に含まれており、血小板が分泌する成長因子が傷ついた組織の修復を促します。この治療により、痛みを軽減し、自己治癒力を高める効果が期待されます。

PRP治療の基本原理は、損傷した部位に新たな「ケガ」を作り出すことです。これにより、治癒が停滞していた組織が「損傷を受けている」と認識し、血小板成分による炎症反応と自己修復が再び活性化します。PRPには通常の血液の3〜5倍もの成長因子が含まれ、これが損傷した組織や細胞の修復を促進するため、早期の改善が期待できます。

外側側副靱帯損傷の治療選択は医師の診断で

外側側副靱帯損傷は、頻度が高い怪我ではありませんが、治療をせずに放置すると、膝の痛みや損傷部位の悪化を招く危険性があります。

診断には徒手検査やMRIなどの画像診断が用いられ、損傷の程度や他の合併症の有無が確認されます。治療法としては、保存療法(装具やリハビリによる膝の安定強化)が軽度の場合に適用され、重度の損傷や複合損傷には靱帯再建術などの手術が行われます。手術後は段階的なリハビリを必要とし、回復には数カ月を要します。

近年では、再生医療(幹細胞治療やPRP療法)も選択肢の一つとして注目されており、組織の再生を促し、回復期間を短縮させる効果が期待されています。とくに後遺症や再発を避けたい場合には再生医療も検討することをおすすめします。

膝の外側が痛んだり、膝がグラグラするような不安を感じたりした場合は、できるだけ早めに整形外科に受診しましょう。