- ひざ関節

- お皿付近に違和感

- 膝部、その他疾患

膝がミシミシ・ジャリジャリ音がするのに痛くない原因は?治し方や考えられる疾患を医師が解説

「膝が最近、ミシミシ・ジャリジャリと音がする」

「膝に聞き慣れない音がするのに痛くないのはなぜ?」

膝を曲げると音が鳴るのに、痛みを感じないことはありませんか。実際、音は気になるものの、痛みを感じないので医療機関を受診するほどではないと考える人も少なくありません。

しかし、ミシミシ・ジャリジャリという関節音は、筋肉や軟骨に変化が生じているサインの可能性があります。

関節の動きに伴う音は、加齢や筋力低下、姿勢の崩れ、軟骨のわずかな変化など、いくつかの要因が関係します。

本記事では、現役医師が膝がミシミシ・ジャリジャリする原因・治し方を解説し、考えられる疾患についても紹介します。

記事の最後には、膝のミシミシ・ジャリジャリに関するよくある質問についてまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

気になる症状や再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

膝がミシミシ・ジャリジャリするのに痛くない原因

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 関節内の気泡や摩擦音によるもの | 関節内に発生した気泡がはじける音や軟部組織同士がこすれる音 |

| 関節軟骨の擦り減りはじめによるわずかな変化 | 軟骨の軽度の摩耗による骨同士の接触や動きの乱れ |

| 運動不足や筋力低下による関節の不安定性 | 大腿四頭筋などの筋力低下による関節のぐらつきやズレ |

膝を動かしたときの音は、必ずしも異常とは限りません。違和感がなくても、関節内で軟骨や靭帯、筋肉にわずかなズレが生じている可能性があります。関節内の気泡が弾ける音や、筋肉・腱が骨にこすれる音も原因のひとつです。

加齢による軟骨の変化や筋力低下も関節の安定性を低下させ、音の原因になります。こうした現象は、日常生活に支障がなければ経過観察で問題ありません。しかし、このような音が続く、または違和感が強くなる場合には、早急に医療機関を受診しましょう。

関節内の気泡や摩擦音によるもの

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 関節内の気泡(ガス)がはじける音 | 関節内の滑液に溶けている窒素や二酸化炭素が、膝の動きで気泡となり、破裂することで発生する「ポキッ」「パチッ」とした音 |

| 靭帯や腱が骨の突起を越える際の摩擦音 | 膝の曲げ伸ばし時に靭帯や腱が骨の出っ張りに引っかかり、動きとともに「ひっかかる・戻る」を繰り返すことで生じる摩擦音 |

| 違和感・腫れ・可動制限がなければ病的でないことが多い | 生理的関節音であり、違和感や腫れ、動きの制限を伴わなければ日常的現象で経過観察が基本 |

膝から聞こえる音の中には、キャビテーションと呼ばれる関節内の気泡がはじけることで生じるものがあります。膝を曲げ伸ばしたときに関節内の圧力が変化し、一時的にできた気泡が破裂して、ポキポキ・ミシミシといった音が出ることがあります。

また、関節内の組織同士がこすれ合って摩擦音がすることもあり、これらの音は病気とは限らず、一時的な現象であるケースが多いです。通常であれば、心配いりません。ただし、音が出る頻度の増加や違和感、腫れなど他の症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

関節軟骨の擦り減りはじめによるわずかな変化

中高年になると、膝などの関節で軟骨が徐々にすり減り始めます。初期段階では、ミシミシ・ジャリジャリといった異音や違和感のみが現れることがあります。

関節軟骨は、骨同士の動きを滑らかに保つクッションのような役割を担う組織です。加齢や日常の負荷により、軟骨表面がざらつくと、関節の動きに摩擦が生じ、異音の原因になります。軟骨には神経がないため、摩耗してもすぐに症状が出るとは限りません。

こうした異音は見過ごされがちですが、進行すると軟骨の消耗が進み、違和感・腫れ・可動域制限などの症状を引き起こすおそれがあります。

変形性膝関節症などの疾患につながる可能性もあります。そのため、早期対応が重要です。不安がある場合は、整形外科での診察を受け、関節の状態を確認することが推奨されます。

運動不足や筋力低下による関節の不安定性

加齢や運動不足でこれらの筋力が低下すると、関節の安定性が損なわれ、動作時にわずかなズレや摩擦が生じやすくなります。

とくに大腿四頭筋が弱くなると、膝蓋骨(膝のお皿)の動きが不安定になり、骨同士の摩擦によって、ミシミシ・ジャリジャリといった異音が起こりやすくなります。また、筋力の低下は関節を不安定にし、関節内に気泡が生じる一因です。

高齢になると、加齢による筋力の低下(ダイナペニア)が進行し、運動習慣がなくても膝関節の不安定性が現れやすくなります。関節の安定を保つには、継続的な筋力トレーニングや歩行などで、関節周囲の筋肉を維持・強化することが有効です。

以下の記事では、膝がポキポキなる原因について詳しく解説しております。

膝がミシミシ・ジャリジャリの治し方

| 治し方 | 詳細 |

|---|---|

| 膝に負担をかけない生活習慣を整える | 正しい姿勢の維持・体重管理・階段や正座を避ける生活上の工夫 |

| 筋トレとストレッチで膝の動きをなめらかに保つ | 大腿四頭筋やハムストリングスの強化・関節の柔軟性維持 |

| 必要に応じてサポーターやインソールを取り入れる | 膝への衝撃緩和・関節のズレ防止・歩行時の安定性向上 |

膝のミシミシ・ジャリジャリ音は、関節の軟骨のすり減りや筋力・柔軟性の低下が原因です。体重を適正に保ち、正しい姿勢で生活することが基本です。階段の昇降や正座を避け、膝に負担をかけない工夫しましょう。

また、大腿四頭筋やハムストリングスを鍛える筋トレやストレッチで関節を支える力を向上させることも大切です。必要に応じてサポーターやインソールを使用することで、膝への負担が軽減され、歩行も安定します。

膝に負担をかけない生活習慣を整える

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 日常動作や習慣の見直し | 長時間の立ち仕事や座りっぱなし、不適切な姿勢、合わない靴の使用による膝への負担減少 |

| 体重管理 | 食事や運動による適正体重の維持による関節負担軽減 |

| 休息と活動のバランス | 膝の使いすぎ・動かなさすぎを避け、筋力低下の予防 |

| 環境や動作の工夫 | イスや机の高さ調整、正しい姿勢や歩行、急な動作や正座回避による膝への負荷軽減 |

膝がミシミシ・ジャリジャリする場合、生活習慣を整えることは非常に重要です。日常生活の中で不適切な姿勢や合わない靴の使用、長時間同じ姿勢を取ることは膝関節への負担を大きくします。

体重を適正に管理することも、膝への圧力を抑え、慢性的な摩耗や変形のリスク軽減につながります。また、膝の過剰な使用や不活動は筋力バランスの乱れを招き、関節への負荷を増大させる要因です。

イスや机の高さの調整や正しい動作の習慣化など、身近な生活環境を見直すことで、膝の異音の改善や将来的な関節疾患の予防が期待されます。

筋トレとストレッチで膝の動きをなめらかに保つ

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 膝周囲の筋肉が関節を支え、負担を和らげる | 大腿四頭筋・ハムストリングス・お尻の筋肉の強化による膝の安定化 |

| ストレッチによる動きのなめらかさ | 筋肉や腱の柔軟性向上による関節内摩擦や引っかかりの予防 |

| 継続による将来的な膝トラブルの予防 | 変形性膝関節症などの進行抑制・関節機能の維持 |

膝の異音には、筋トレとストレッチによる筋肉強化と柔軟性向上が効果的です。太もも前や裏、臀部の筋肉を鍛えると、膝関節が安定し骨同士の摩擦が減ります。

ストレッチを加えることで膝回りの筋肉や腱の柔軟性が向上し、動作時の摩擦や引っかかりも生じにくくなります。運動を継続することで、膝の健康を維持し、将来的な関節疾患の予防にもつながります。

必要に応じてサポーターやインソールを取り入れる

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 膝関節の安定性向上 | サポーター装着による関節のぐらつき防止と動作時の安定確保 |

| 膝への衝撃や負担の軽減 | インソールによる衝撃吸収と荷重分散による膝負荷の軽減 |

| 関節の保温と血行促進 | 保温効果による血流促進と関節可動域の改善 |

| 違和感や不安感の緩和 | 圧迫と固定による膝感覚の安定化の向上 |

| 正しいサイズと使用方法の選択 | 自分に合った製品の選定と適切な装着による効果的使用 |

膝のミシミシ・ジャリジャリといった違和感に対しては、サポーターやインソールの活用が有効です。サポーターは関節を外側から支えることでぐらつきを安定させ、歩行や階段昇降など日常動作の負担軽減につながります。

インソールは足元から衝撃を吸収し、膝への力を分散する働きがあります。とくにO脚傾向や足裏のアーチが崩れている方に効果的です。また、サポーターには保温作用があり、血行を促進して関節の動きをなめらかにする働きもあります。

ただし、製品は自分に合ったサイズ・素材を選び、正しい装着方法で使用することが大切です。必要に応じて医師に相談しましょう。

膝がミシミシ・ジャリジャリするのに考えられる疾患

| 考えられる疾患 | 詳細 |

|---|---|

| 中高年に多い膝の構造的変化による疾患(変形性膝関節症・半月板損傷) | 軟骨や半月板のすり減り・損傷による骨の接触やクッション機能低下 |

| 関節リウマチ | 自己免疫反応による関節包の炎症と破壊・関節変形への進行 |

| 離断性骨軟骨炎 | 膝関節内の骨や軟骨の一部が剥がれることで生じる関節内の不安定性 |

膝のミシミシ・ジャリジャリ音は、変形性膝関節症や半月板損傷、関節リウマチ、離断性骨軟骨炎などが原因となることがあります。

いずれも進行すると痛みや変形を伴い、日常生活に支障をきたすため、早期に医療機関を受診することが重要です。

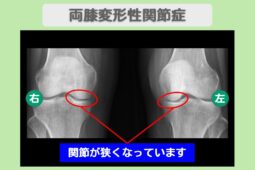

中高年に多い膝の構造的変化による疾患(変形性膝関節症・半月板損傷)

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 変形性膝関節症(軟骨のすり減り) | 加齢による軟骨の摩耗と滑らかな動きの低下、骨同士の直接接触による異音発生 |

| 半月板の変性・損傷 | 加齢による半月板の摩耗や亀裂、膝の曲げ伸ばし時のクリック音やゴリゴリ音の発生 |

中高年に多い膝の異音は、加齢や負荷による軟骨や半月板の摩耗により、骨同士がこすれ合うことが原因です。

また半月板が傷つくと、膝の動きで引っかかりや異音が出やすくなります。初期は痛みが目立たず、音や違和感だけしか現れないケースも多いですが、放置すると進行しやすいため、異音が長引く場合は早めに医療機関へ相談することが重要です。

以下の記事では、構造的変化による疾患について詳しく解説しています。

【関連記事】

変形性膝関節症の治療は早期発見が鍵!初期症状を見逃さないために

半月板損傷でやってはいけないこと7選!放置するリスクや注意点について医師が解説

関節リウマチ

膝がミシミシ・ジャリジャリと鳴る原因のひとつに、関節リウマチが考えられます。関節リウマチは、自己免疫の異常によって関節内に炎症が起こる疾患で、膝を含む複数の関節に症状が現れるのが特徴です。

炎症が続くと軟骨や骨が傷み、関節の動きがスムーズでなくなり、摩擦音や違和感が生じることがあります。初期には音や違和感のみで、腫れが目立たないこともあります。

左右の関節にこわばりが出る、朝の動き始めがつらいといった症状がある場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

以下の記事では、関節リウマチについて詳しく解説しています。

【関連記事】

膝の関節炎とリウマチの違いとは?症状と治療法などを現役医師が解説

関節リウマチの原因を医師が解説|ストレス・飲酒・性格との関係性も紹介

離断性骨軟骨炎

離断性骨軟骨炎は、膝関節内で軟骨や骨の一部がはがれ、関節内で動くことで異音や違和感が生じる疾患です。成長期の若い人に多く、初期は軽い違和感だけのこともあります。

しかし、進行するとミシミシ・ジャリジャリといった音や引っかかり、膝が動かなくなることもあります。放置すると軟骨片が関節内を遊離し、関節のロッキングや変形を引き起こすおそれがあるため、早急に医療機関を受診することが大切です。

以下の記事では、離断性骨軟骨炎について詳しく解説しています。

【関連記事】

離断性骨軟骨炎の完治期間は?リハビリの重要性や再発予防法を解説

膝のミシミシ・ジャリジャリ音が続くなら早めに受診しよう

膝の異音が一時的なものであれば、治療は不要であるケースがほとんどです。しかし、数週間以上続く場合や頻度が増えてきた場合は、関節や軟骨に変化が起きている可能性があります。

とくに中高年では、軟骨のすり減りや炎症性疾患が背景にあることも少なくありません。音に加えて動きにくさや腫れを感じるようであれば、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。

当院では、膝のミシミシ・ジャリジャリ音から起こりうる関節形の疾患に対して、再生医療を選択肢の一つとしてご案内しています。再生医療は、膝の損傷した軟骨や組織の修復を促す治療法で、自己修復力を活かして、違和感の軽減や機能回復を目指します。

ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

膝のミシミシ・ジャリジャリに関するよくある質問

膝に音がするのは一時的なものですか?自然に治ることもありますか?

膝の音が「ポキッ」「パキッ」と高く、違和感がなければ一時的な関節内の気泡によるもので、自然に治ることが多いです。

ただし、ミシミシ・ジャリジャリといった低音が続く場合は、軟骨や半月板の損傷など関節の変化が疑われます。気になる症状が続くときは整形外科での検査をおすすめします。

膝の異音は年齢のせいですか?若い人でも起こりますか?

膝の異音は年齢だけが原因ではなく、若い人にも起こることがあります。加齢による軟骨の摩耗や関節の変形はリスクですが、運動歴、体重、筋力のバランス、遺伝なども原因です。

とくにスポーツをしている若年層では、靭帯や腱の動き、成長による影響で異音が出ることもあります。一時的な音で違和感がなければ心配ないことも多いです。しかし、違和感や音が続く場合は、整形外科での受診をおすすめします。

膝ミシミシ・ジャリジャリするときはストレッチやスクワットは控えるべきでしょうか?

膝にミシミシ・ジャリジャリといった音や違和感がある場合は、無理のない範囲でストレッチを行うと関節の動きがスムーズになりやすく、太ももや膝裏の柔軟性向上に役立ちます。

一方で、スクワットは膝への負荷が大きく状態を悪化させることがあるため、控えましょう。代わりに椅子に座って足を伸ばす運動など、膝に負担をかけにくい方法がおすすめです。腫れや違和感が強い場合は早めに医療機関を受診しましょう。

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性