- ひざ関節

- 膝の内側の痛み

鵞足炎がなかなか治らない原因を医師が解説|治療・ケア方法もあわせて紹介

膝の内側がじわじわと痛み、時には強い痛みにも襲われる鵞足炎(がそくえん)。

実は、鵞足炎の痛みが長期化する背景には、足首や股関節の使い方、筋膜の硬化、他の膝疾患との併発など、膝周辺だけでなく多くの要因が複雑に絡み合っています。

そのため、治療しても再発してしまったり、痛みの場所を特定できないケースも少なくありません。

本記事では、なかなか治らない鵞足炎の原因を医師の視点も交えてわかりやすく解説し、根本的に痛みを改善するための治療法やセルフケア、再発防止策を紹介します。

鵞足炎と診断されて諦めかけている方、膝の内側の痛みに苦しむすべての方に有益な情報をお届けできれば幸いです。

\なかなか治らない膝の痛みに、再生医療という新しい選択肢/

鵞足炎で長引く膝の痛みは、一般的な保存療法(ストレッチ・注射・リハビリ)では、改善が難しいケースも。

そんな中、ご自身の幹細胞を使って炎症を抑え、組織の回復を促す「再生医療」が、注目を集めています。

当院(リペアセルクリニック)では、 炎症を鎮める・損傷した組織の修復を促す・手術不要・日帰り治療といった、負担が少なく、根本改善を目指す治療を提供しています。

症例・治療法について、無料カウンセリングも行っていますので、ぜひご相談してください。

▼鵞足炎で長引く膝の痛みについて、まずは無料相談

目次

鵞足炎とは|膝の内側下部にある鵞足(がそく)という部位に炎症が起きる疾患

鵞足炎とは、膝の内側(膝から5~7cm下)にある鵞足部と呼ばれる部分(縫工筋・薄筋・半腱様筋が集まる付着部)が炎症を起こし、痛みや熱感を生じる疾患です。

鵞足部の名前の由来は、これらの筋がガチョウ(鵞鳥)の足のように見えることに由来しています。

鵞足部には滑液包と呼ばれる潤滑液の入った小さな袋が存在し、筋や腱と骨の間でクッションの役割を果たしていますが、鵞足炎はこの鵞足部の滑液包に炎症が起こった状態(滑液包炎)で、膝の内側下部に痛み・腫れ・圧痛(押すと痛い)などの症状が現れます。(文献1)

痛みが顕著な方は、階段の上り下りや椅子からの立ち上がり、長時間の歩行の後などに膝の内側がズキズキしたり、腫れを伴ったりする場合もあります。

主な原因

鵞足炎を発症する主な原因としては、以下のような膝の使いすぎによる慢性的な摩擦ストレスです。

- オーバーユース(使いすぎ)

- 姿勢や歩行時のクセ、筋力のバランスが悪い

- 膝への負担が大きい動作の繰り返し

特にランニングやジャンプ動作が多いスポーツで発症しやすく、変形性膝関節症の合併症として起こることもあります。

O脚やX脚などの下肢に異常があると、鵞足部に負荷が集中しやすいので注意が必要です。

また、加齢に伴い筋力や柔軟性が低下すると、同様に鵞足炎を発症しやすくなります。

多くの場合、炎症を抑える薬やサポーター、適度な休息などで症状が改善しますが、原因となる身体の使い方や関節の不具合を解消できていないと、痛みがぶり返すのも事実です。

本来、膝周辺だけでなく、足首や股関節、さらに筋膜の状態まで考慮しないと、なかなか治らないまま慢性化する可能性があります。

鵞足炎の症状については、以下動画(4:00~)でも解説していますので、ぜひ参考にしてください

鵞足炎がなかなか治らない原因

鵞足炎がなかなか治らないと感じる方が多い理由には、膝周辺だけでなく身体全体のバランスや動作パターンに起因する問題が複雑に絡んでいます。具体的には、以下のような要因が挙げられます。

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 筋膜や腱の問題 | 膝の内側だけでなく、太もも、股関節、足首に至る広範囲の筋膜が硬化していると、鵞足部への負担が蓄積します。筋膜の問題を放置すると血流が滞り、炎症が長引く原因になります。 |

| フォーム・姿勢の乱れ | 歩き方やランニングフォーム、さらには立ち姿勢が乱れていると、膝の内側へ過度なストレスがかかります。特にO脚の人や、足首の可動域が狭い人は、鵞足部に負担が集中しやすく、再発・慢性化を招きがちです。 |

| 誤ったケアや対処の遅れ | 痛み止め注射やサポーターに頼りすぎる対症療法、あるいは自己流のストレッチ・マッサージで痛みを増幅させてしまうなど、正しいケアが行われていないと炎症は落ち着きにくくなります。 |

| 根本原因が解消されていない | 鵞足炎を引き起こした原因が、ストレッチ不足による柔軟性低下や急な坂道ダッシュのような不適切なトレーニング方法が原因の場合、炎症がぶり返して治りにくくなります。原因に対処せず運動を続ける限り鵞足炎は自然には良くならず、痛みが一時的に和らいだように感じても治癒が妨げられて損傷が蓄積し、結果的に回復が遅れてしまいます。(文献2) |

これらの要因を踏まえずに膝の内側だけの治療を続けても、改善するどころか、痛みが断続的に続いたり強くなったりする可能性があります。鵞足炎を本当に治すには、身体全体に対するアプローチが重要です。

鵞足炎と併発した膝疾患によって痛みが続いている

膝の内側が痛む原因は鵞足炎だけとは限りません。内側側副靱帯の損傷や半月板の損傷、変形性膝関節症など、似たような症状を引き起こす疾患は多数存在します。実際には鵞足炎と別の膝疾患が併発しているのに、鵞足炎のみに注目した治療を続けてしまえば、当然痛みはなかなか改善しないままです。

内側側副靱帯損傷が併発すると、膝の安定性が損なわれ、普段の動作で鵞足部への負荷が過度にかかりやすくなります。また、半月板の損傷があった場合、膝をひねる・曲げ伸ばしするときに痛みが増し、鵞足炎による痛みとの区別がつきにくいこともあります。

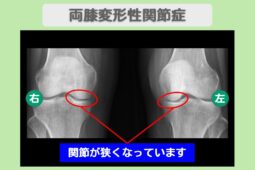

変形性膝関節症は、関節内の炎症によって内ももの筋肉(内転筋群)が緊張しやすくなり、それが近接する鵞足部への慢性的なストレスとなって炎症を誘発・増悪させる悪循環が生じることがあります。(文献3)

このように、膝疾患が併発してしまうと診断も曖昧になり、根本原因を治療できずに鵞足炎が長期化してしまう可能性があります。

鵞足炎と膝疾患が併発しているケースは珍しくなく、ある研究では変形性膝関節症の患者のうち、約20%に鵞足炎も併発していたとの報告があり、しかも関節症の重症度が高いほど鵞足部の滑液包が大きく腫れていることが指摘されています。(文献4)

痛みが続く場合は、早めに整形外科医や理学療法士に相談し、必要な診察を受け併発している疾患がないか見極めることが大切です。早期の診断によって、症状に合った的確な治療プランを提案しやすくなります。

治らない鵞足炎の治療・ケア方法

安静にしたり注射を打ったりしているのに、まったく良くならない方は鵞足炎の根本原因の解消にまで至っていない可能性があります。

ここでは、従来行われている一般的な治療法と、それらを理解した上で取り組むべきアプローチを紹介します。

治らない鵞足炎で悩んでいる方ほど、自分の身体のどこに問題があり、どう対処すればよいかを多角的に把握することが重要です。

膝周辺の筋力をバランスよく強化し、歩行フォームを見直すような運動療法を取り入れたり、問題点がわからない場合は医師や理学療法士のような専門家に意見を聞きましょう。

以下で示す一般的な鵞足炎の治療法と、より根本的な改善を目指す先進的アプローチの双方を理解し、痛みの再発を繰り返す状態を抜け出す道筋が見えてくるはずです。

一般的な鵞足炎の治療法

鵞足炎の基本的な治療は保存療法でまずは炎症を抑え、膝への負担を軽減することが最優先となります。

| 安静 | 膝に負担をかける運動や動作を控え、炎症の回復を促す |

| アイシング | 痛みのある部位を氷のうなどで冷却(1日3回・各15分程度) |

| 薬物療法 | 消炎鎮痛剤の内服や湿布で炎症・痛みを緩和 |

| 装具療法 | サポーターやテーピングで膝を安定させ、負担を減らす |

| ストレッチ | 大腿や股関節まわりの柔軟性を高め、再発予防につなげる |

急性期の強い痛みを和らげる手段としては、これらの方法は一定の効果が期待できます。

こうした保存療法でも症状が改善しない場合のみステロイド注射が検討されますが、一定期間を経過すると痛みがぶり返す可能性があるため推奨はされません。(文献1)

痛みが一時的に落ち着いても、膝や股関節、足首を含めた身体全体の機能改善が行われなければ、再発や慢性化のリスクが高くなります。

これらの一般的治療法は、あくまで「膝の痛みを抑える」対症的な面が強いといえるでしょう。

鵞足炎が治りにくい方ほど、次のステップとして姿勢や筋膜、全身の筋力を考慮した根本的なアプローチが必要になります。

鵞足炎を根本から治療する先進的なアプローチ

一般的な対処法だけでは改善しきれない鵞足炎に対して、再生医療によるアプローチが注目されています。

再生医療とは、患者自身の細胞や成分を利用して損傷組織の修復・再生を促す治療法で、特徴は以下の通りです。

| 治療法 | 方法 | 期待される効果 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| PRP療法 | 患者自身の血液から血小板を採取し、痛みの部位に注射 | 組織の修復促進、炎症軽減、痛みの緩和 | アレルギー反応や拒絶反応のリスクが低い |

| 幹細胞治療 | 患者自身の脂肪から幹細胞を採取・培養し、膝関節内に注入 | 損傷部位の組織再生、痛みの軽減、機能回復 | 自己細胞を使用するため、安全性が高い |

PRP療法は、血小板に成長因子が豊富に含まれており、注入部位での治癒促進や炎症の軽減が期待できます。

自分の血液を使用するため、アレルギー反応や拒絶反応のリスクはほとんどありません。

幹細胞治療は、脂肪組織から採取した幹細胞を膝関節内に注入することで、組織再生を促進します。

数千万〜2億個もの幹細胞を注入することにより、より高い治療効果が期待できるのです。

当院(リペアセルクリニック)では自己脂肪由来幹細胞を培養して約1億個を関節内に注入し、併せてPRPも施行する独自の治療を行っております。

従来の保存療法では改善しなかった慢性的な鵞足炎でも、原因となっている組織そのものの修復・再生が促進され、根本的な痛みの解消につながる可能性があります。

繰り返す鵞足炎にお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。

関連記事:鵞足炎(がそくえん)の再発を防ぐ3つの方法とは?繰り返す痛みに再生医療という選択肢

鵞足炎の再発防止策と生活習慣の見直し

鵞足炎は、治療して痛みが軽減しても、日常生活の動作や習慣を改めないと再発するリスクが高いのが特徴です。とくに膝を酷使するスポーツや仕事に従事している場合、膝への負荷をコントロールする必要があります。

まず重要なのは、ウォーミングアップとクールダウンの徹底です。運動前後に数分のストレッチや関節ほぐしをするだけでも、筋肉や筋膜への過度なストレスを軽減し、鵞足炎の再発リスクを下げられます。さらに、歩行フォームや立ち姿勢のチェックを定期的に行い、必要なら理学療法士やトレーナーに修正指導を受けることも大切です。

また、体重管理や栄養バランス、十分な睡眠も見落とせないポイントです。体重が増えれば膝への負荷が増し、炎症を誘発しやすくなりますし、睡眠不足で回復力が落ちると痛みが慢性化しやすくなります。通院で一時的に痛みを取るだけでなく、ライフスタイル全体を見直すことで、膝にかかる負担を継続的に減らせます。

セルフケア・トレーニングで再発を予防

鵞足炎の再発を防ぐには、医療機関での治療だけに依存するのではなく、自宅やジムなどでできるセルフケアとトレーニングが欠かせません。とくに太ももの筋肉が硬くなると鵞足炎は悪化するため、太ももをほぐすストレッチは効果的です。(文献4)筋肉や関節の温度を上げて、運動時の怪我や炎症リスクを下げましょう。

併せて、膝を支える周囲の筋力強化も再発予防に有効です。大腿四頭筋(太ももの前面)や臀筋などのトレーニングを実施し、膝関節の安定性を高めます。筋力が向上すれば膝への衝撃を和らげ、走ったり階段を降りたりする際の鵞足部への過度な負担を減らせます。

ただし、痛みが強い間は無理をせず、専門家のアドバイスを得ながら少しずつ負荷を調整するのがポイントです。正しいフォームや適切な負荷量で継続していけば、鵞足炎の再発リスクを大幅に低減できます。

\無料オンライン診断実施中!/

鵞足炎を再発しないために普段から意識するポイント

日常の中で、ちょっとした意識の変化が鵞足炎の再発リスクを下げられます。まずは日常動作でも膝の内側に痛みを感じる動作は避けましょう。たとえば、長時間のあぐら姿勢(膝を内旋させる座り方)は膝内側に負荷を与えるので控えてください。

また、膝だけでなく足全体にも注意が必要です。偏平足のように足のバランスに異常がある場合、足の骨格の崩れが膝に伝わり内側へのストレスとなることがあります。そのような場合は適切なシューズ選びやインソールで足のアーチをサポートし、下肢のバランスを整えてあげることも再発予防に有効です。(文献4)

そして、体重の増加は膝関節への荷重を増やし、鵞足部への圧力も高めます。肥満傾向にある方は適正体重への減量を検討しましょう。体重を減らすことで膝への負担が軽減します。(文献5)

治らない鵞足炎には根本的なアプローチが重要

長引く鵞足炎は、単なる「膝の炎症」だけで語れるものではありません。局所的な注射や安静にとどまらず、身体全体のバランスやライフスタイルを見直す根本的なアプローチが必要です。そのためには、専門医や理学療法士、トレーナーなど多職種の連携、もしくは再生医療技術を活用した治療法を組み合わせるなど、複合的な治療法を検討しましょう。

一度痛みが治まったとしても、膝に負担がかかる姿勢・動作を続ければすぐに再発する可能性があります。だからこそ、再発を防ぎながら快適に日常生活やスポーツを楽しむためには、ウォーミングアップやクールダウン、体重管理などさまざまな悪化要素を日常的にケアする習慣を付けるのが重要です。

もし完治は難しいと諦めかけている方も、セルフケアや再生医療など一般的な保存療法から先進的アプローチまで試すことで、膝の痛みから解放されるケースは少なくありません。痛みの根本原因に着目し、必要な施術やケアを粘り強く継続しましょう。鵞足炎の慢性化を乗り越えるには、正しい知識と行動力が大きな鍵を握っています。

当院では、再生医療のプロフェッショナルとして多くのお悩みを解決してきた実績がございます。長引く膝の痛みにお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1)オクノクリニック.「鵞足炎(がそくえん)|痛みと身体のQ&A」オクノクリニック公式サイトokuno-y-clinic.com(最終アクセス:2025年3月22日)

(文献2)Sports Clinic NQ(n.d.)Pes Anserine Bursitis Tendinopathy.sportsclinicnq.com(Accessed:2025-03-22)

(文献3)いしがみ整形外科クリニック (2022)「変形性膝関節症と鵞足炎の関係性」ishigami-seikei-cl.com(最終アクセス:2025年3月22日)

(文献4)StatPearls:Pes Anserine Bursitis. (2025) StatPearls Publishing, Treasure Island(FL)ncbi.nlm.nih.gov(Accessed:2025-03-22)

(文献5)Cleveland Clinic (n.d.)Pes Anserine Bursitis: What It Is, Symptoms & Treatment.my.clevelandclinic.org(Accessed2025-03-22)

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性