- 半月板損傷

- ひざ関節

半月板損傷とは?原因・症状・治療法・やってはいけないこと

膝の曲げ伸ばしや歩行時に感じる痛みや違和感……それは半月板損傷のサインかもしれません。

半月板は膝関節の安定と衝撃吸収に欠かせない重要な組織であり、損傷すると日常生活やスポーツに大きな支障が生じます。

中高年の加齢が原因となる場合もありますが、若年層でもスポーツや事故による急性損傷が起こる可能性があるため注意が必要です。

本記事では、半月板損傷の原因や症状、治療法などを詳しく解説します。

半月板損傷の治療で悩んでいる方はもちろん、今後の予防に活かしたい方は参考にしてみてください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、治療の選択肢の一つ「再生医療」の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

目次

半月板損傷とは

半月板損傷は、太ももの骨とすねの骨の間にある「半月板」と呼ばれる軟骨組織が傷ついた状態を指します。

半月板は膝の内側と外側に1つずつ存在し、衝撃吸収や関節の安定化、荷重分散の役割を担っている部分です。

スポーツでの急な方向転換やジャンプしての着地、交通事故などの外傷によって損傷するケースが多いほか、加齢による半月板の劣化や立ち上がりなどの日常動作でも損傷が起こる場合があります。

主な症状としては、以下のような状態が挙げられます。

- 膝の痛みや腫れ

- 動作時の引っかかり感

- 可動域の制限

また、損傷の程度や部位によっては、膝が動かなくなる「ロッキング現象」を伴う場合もあります。

適切な診断と治療を行わないと膝関節の変形や機能低下につながる可能性があるため、早期の受診が重要です。

半月板損傷の原因

半月板損傷には、急性損傷と慢性損傷があります。(文献1)

急性損傷は、主にスポーツや事故などで膝に強い外力が加わった際に起こるのが特徴です。

サッカーやバスケットボールなどの競技で急に方向転換をしたり、ジャンプ後に着地した際に膝をひねったりする動作によって半月板が損傷します。

また、ラグビーやスキーなど接触や転倒が多いスポーツでも膝関節に瞬間的なねじれや圧迫が加わり、半月板が裂けたり断裂したりするため要注意です。

一方、慢性損傷は加齢や長期間の膝の酷使によって半月板が徐々に劣化し、わずかな動作でも損傷が起こります。

とくに、40代以降では半月板の水分量や弾力性が低下し、階段の昇降やしゃがみ動作、荷物の持ち上げといった日常生活の動作でも裂けや損傷が生じやすくなるのが特徴です。

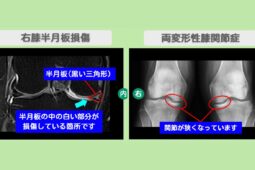

慢性損傷は膝の変形性関節症とも関連が深く、進行すると軟骨や周囲組織にも悪影響を及ぼします。

急性・慢性どちらの損傷も、膝関節の安定性や衝撃吸収機能を損なうため、原因に応じた早期の対応が欠かせません。

半月板が亀裂・損傷する原因については、以下の記事でも詳しく解説しています。

半月板損傷の症状チェック・痛み

半月板損傷の症状は、損傷の程度や部位によって異なります。

主な症状の一つが膝の痛みです。

急性損傷では、損傷直後から膝の内側または外側に鋭い痛みが生じ、歩行や荷重が困難になる場合があります。

一方、慢性損傷は鈍い痛みや動作時の違和感として現れ、階段昇降やしゃがみ動作で悪化しやすい傾向があるのが特徴です。

関節内で炎症が起こると、膝に水が溜まって腫れやすくなり、動かしづらくなるケースがあります。

また、損傷部位が関節の動きに引っかかり、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなる「ロッキング現象」が起きると、膝が途中で止まったようになり、無理に動かすと強い痛みを伴います。

さらに、歩行中や方向転換時に膝が突然くずれるような状態になる場合もあり危険です。

なお、半月板損傷では必ずしも症状が出るとは限らず、加齢による変性損傷では無症状のまま経過するケースもあります。

ただし、症状が軽くても放置すると関節軟骨の摩耗や変形性膝関節症へ進行する可能性があるため、膝に違和感や腫れがある場合は早期に受診しましょう。

半月板損傷の痛みについては、以下の記事でも解説しています。

半月板損傷の診断

半月板損傷では、問診や身体所見に加え、画像検査を組み合わせて診断します。

医師が受傷の経緯や症状を確認したあと、膝の状態を直接確認する画像検査でより詳しく調べるのが一般的です。

ここでは、半月板損傷の検査方法について詳しく見ていきましょう。

徒手検査(としゅけんさ)

徒手検査とは、医師が膝を曲げ伸ばししたり、ひねる動作を加えたりして痛みや異常な引っかかりの有無を調べる検査方法です。

代表的なものに以下のようなテスト方法があります。(文献2)

| 徒手検査の種類 | 検査方法 |

|---|---|

| マックマレーテスト | 膝をしっかり曲げた状態で、すねをひねりながら伸ばして痛みを確認 |

| アプレー牽引テスト | うつ伏せで膝を直角に曲げ、太ももを固定してすねを引っ張り上げた状態で痛みを確認 |

| アプレー圧迫テスト | うつ伏せで膝を直角に曲げ、足を押し込みながらすねを捻って痛みを確認 |

ただし、徒手検査は短時間で行える反面、損傷の有無や詳細な状態を確定するには画像検査との併用が必要である点に留意しておきましょう。

レントゲン検査

レントゲン検査は、骨の状態を画像で確認するために行われます。

半月板自体は写りませんが、骨折や骨の変形、関節の隙間の狭まりなど、損傷に伴う二次的な変化を把握できるのが特徴です。

とくに、変形性膝関節症の有無や進行度を確認するのに適しています。

ただし、半月板損傷の確定診断には、さらに直接的な画像で確認できるMRI検査が必要です。

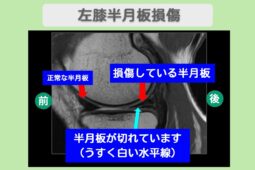

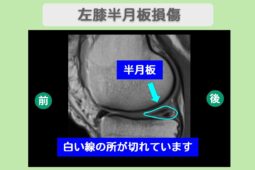

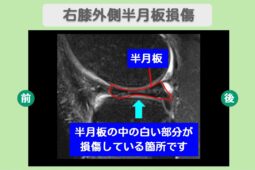

MRI検査

MRI検査とは、強力な磁石と電波で体の内部を画像化する検査方法です。

X線を使用しない画像検査であり、脳や脊髄、関節、血管などさまざまな部位の診断で利用されています。

半月板損傷においても、半月板や靱帯、軟骨などの軟部組織を詳細に映し出せるのが特徴です。

損傷の位置や範囲、形態まで確認でき、手術の必要性や治療方針の決定に役立ちます。

放射線被曝がなく繰り返し検査できますが、撮影に時間がかかるほか、費用の高さがデメリットです。

半月板損傷の治療・早く治す方法

半月板損傷の治療は損傷の程度や場所、症状の強さを考慮して「保存療法」と「手術療法」から選択します。

軽度で膝の安定性が保たれている場合は、保存療法が第一の選択肢です。

安静や抗炎症薬などの薬物療法に加えて、サポーターを使った装具療法やリハビリでの痛み・腫れのコントロールにより、機能回復を目指します。

リハビリでは、可動域の回復と大腿四頭筋・ハムストリングスなどの筋力強化を段階的に行い、日常生活やスポーツができる状態に整えます。

一方、痛みが強く日常生活に支障をきたしており、画像で断裂が明らかな場合に検討されるのが手術療法です。

傷んだ部分を最小限に整えるべく、関節鏡視下で断裂した半月板を取り除く「半月板切除術」や、縫い合わせる「半月板縫合術」が代表的な手術方法になります。

手術を行った場合は、術後の腫れや痛みの管理に加え、リハビリの継続が再発予防と機能を回復させるために必須です。

ただし、運動を再開する際は自己判断を避け、医師や理学療法士の指導のもとでセルフケアやリハビリに取り組みましょう。

半月板損傷の治療法やリハビリについて、以下の記事でも詳しく解説しています。

治療法で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

半月板損傷の手術を避けたい方の選択肢「再生医療」

半月板損傷で手術を回避したい場合は、自己組織を活用する再生医療が候補になります。

再生医療には、主に幹細胞治療とPRP療法があります。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 幹細胞治療 | 他の細胞に変化する「分化能」という能力がある幹細胞を患部に投与する治療法 |

| PRP療法 | 血液に含まれる血小板を濃縮した液体を作製して患部に投与する治療法 |

どちらも手術不要で、入院する必要もありません。

手術による体への負担や将来的な関節機能への影響を考慮し、手術を避けたい方は再生医療も治療選択肢の一つとしてご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」では、半月板損傷に対する再生医療の症例を紹介しています。あわせてご覧ください。

半月板損傷でやってはいけないこと|ストレッチやリハビリの意義

誤った治療や対処は回復を遅らせるだけでなく、症状を悪化させる恐れもあります。

半月板損傷の改善を目指すには、損傷部位や症状に応じた安静と適切なストレッチやリハビリが必要です。

半月板損傷でやってはいけないことは以下の通りです。

- 長距離・長時間の歩行

- 正座や深くしゃがみ込む姿勢

- 激しい運動やジャンプ

- 急な方向転換

- 膝に強い衝撃を与える動作

- 自己流のストレッチやリハビリ

- サイズの合わない靴での歩行

- 体重増加(適正体重の維持が重要)

半月板損傷を改善するためには、必ず専門家の指導を受けながら安全にストレッチやリハビリを行いましょう。また、運動習慣や食生活を見直し、膝関節への負担を軽減することも大切です。

半月板損傷でやってはいけないことは、以下の記事でも詳しく解説しています。

半月板損傷にテーピングは有効なのか

テーピングは半月板損傷に対して、膝関節のぐらつきやねじれを抑える補助として役立ちます。

膝蓋骨の上下を囲うようにテープを貼り、前後方向を安定させるのが基本です。

安定性が不足する場合は、Y字に切ったテープを膝蓋骨下から左右に沿わせて貼り、側方の安定性を高めてください。

ただし、テーピング自体は半月板を直接治療する方法ではありません。医師の診断やリハビリを最優先し、活動量や症状に合わせて併用しましょう。

また、皮膚トラブルや締めすぎを避けるために貼付前後の皮膚状態を確認し、違和感があれば直ちに中止してください。

まとめ|半月板損傷の症状を見極めて適切に治療しよう

半月板損傷は膝の痛みや腫れ、引っかかり、膝のくずれなど、さまざまな症状を引き起こします。

放置すると関節の変形や機能低下につながる恐れがあるため、症状の程度や損傷部位に応じて適切な治療を選択することが重要です。

手術を避けたい方には、ご自身の細胞を活用した「再生医療」という選択肢もあります。

とくに、関節の変形リスクが心配な方は検討してみましょう。

当院「リペアセルクリニック」では、PRP療法や幹細胞治療による再生医療をご提供しております。

また、公式LINEでは再生医療に関する情報や簡易オンライン診断を実施しております。半月板損傷に対する再生医療について、不明な点があればお気軽にご利用ください。

参考文献

(文献1)

半月板損傷について|横浜南共済病院

(文献2)

半月板損傷|丸太町リハビリテーションクリニック