- ひざ関節

- 変形性膝関節症

変形性膝関節症は画像所見で進行度合いを確認できる?自覚症状も紹介

「膝が痛く、変形性膝関節症かもしれない」「変形性膝関節症の診断方法は?」

上記のように、膝に痛みを抱えており、変形性膝関節症を疑っている方もいるでしょう。変形性膝関節症の診断方法はいくつかありますが、代表的なのは画像所見です。

本記事では、変形性膝関節症の画像所見を詳しく解説します。変形性膝関節症の進行に沿った自覚症状や、変形性膝関節症になりやすい方の特徴も紹介しているので、膝に痛みを抱えている方は、ぜひご覧ください。

目次

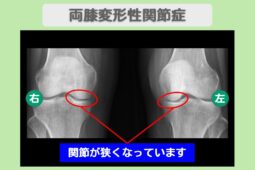

変形性膝関節症は画像所見で進行度合いを確認できる

変形性膝関節症は、画像所見で進行度合いを確認できます。

画像所見(画像診断)とは、レントゲン検査(X線検査)やMRI検査などの画像結果をもとに、病気の発見や診断をする検査方法です。

変形性膝関節症は、レントゲン検査にて診断されるのが一般的です。寝転んだ状態で正面・側面から撮影する方法と、立って撮影する方法があります。

レントゲン検査によって、白く映し出された大腿骨と脛骨の関節間を注視します。変形性膝関節症は進行しているほど、骨の隙間が狭くなるのが特徴です。

骨の形や配置などから軟骨のすり減り具合を確認し、変形性膝関節症の進行度合いを判断します。

レントゲン検査以外にも、膝関節に炎症を起こしていたり、水が溜まっていたりする場合は、関節液検査をするケースもあります。

関節液検査とは、関節液を採取し、変形性膝関節症かを判断する検査方法です。

変形性膝関節症の画像所見によるステージ分離(KL分類)

変形性膝関節症は、画像所見によって4つのステージに分類されます。

ステージ分類は「Kellgren-Lawrence(ケルグレンローレンス)分類」と呼ばれ、グレード0〜4の5段階に分けて進行度合いを表します。グレード分類は、以下の通りです。

|

grade0 |

・大腿骨と脛骨の関節の隙間が十分にある正常な状態 |

|---|---|

|

grade1 |

・骨の一部がトゲのように尖っている(骨棘)上、関節液が骨に侵入している状態 ・骨への負担が蓄積し、骨が異常に固くなる硬化が見られる |

|

grade2 |

・関節の隙間が狭くなっているものの、正常1/2以上の隙間がある状態 |

|

grade3 |

・関節の隙間がさらに狭くなり、正常の1/2以下の状態 |

|

grade4 |

・関節の隙間がなくなっている状態 ・大腿骨が内側に傾き、大腿骨と脛骨のズレている状態 ・明らかな骨棘の形成が見られる |

なお、靭帯や軟骨を確認するには、レントゲン検査よりも明暗が確認できるMRI検査が使われます。

変形性膝関節症の進行に沿った自覚症状の分類|前期から末期まで

変形性膝関節症は、進行度合いによって自覚症状が異なり、前期・初期・中期・末期に分類されます。

膝に痛みや違和感を抱いている方は、4つの分類に当てはまる可能性もあるでしょう。

ここからは、変形性膝関節症の進行に沿った自覚症状の分類を詳しく紹介します。

前期

変形性膝関節症の前期は、関節軟骨に劣化や痛みが出る「軟骨変性」が発生します。

自覚症状はほとんどありませんが、長い年月をかけて関節軟骨の弾力が少しずつ衰え、病気は進行していきます。

一度衰えた軟骨は、自然治癒できないため、膝への負担軽減や運動療法による筋力向上で進行を食い止める方法しかありません。

初期

初期段階になると、前期にはなかった自覚症状が出始めます。

自覚症状が出る理由として、初期段階から徐々に軟骨がすり減り始めるためです。自覚症状は以下があげられます。

- 軽い痛み

- 動かしにくさ

- こわばり

- 違和感

初期段階で発生する「軟骨変性」が進むと、関節軟骨が持つ骨と骨の間のクッション機能が失われます。

1カ所の骨に過度な負荷がかかると「骨硬化」が見られます。骨硬化とは、骨同士がぶつかり合い、骨が固くなる状態です。

他にも「滑膜」と呼ばれる、関節を覆っている膜状の組織が炎症を起こし、激しい痛みが生じるのも初期の特徴です。

中期

変形性膝関節症の進行度合いが中期になると、初期の激しい痛みは軽減されます。

しかし、激しい痛みは落ち着くものの、痛みは慢性化し、日常生活の動作に影響が出始めます。支障が出やすい動作は、以下の通りです。

- 階段の昇り降り

- 立ち上がり

- 正座

- 膝の曲げ伸ばし

膝を動かす度に痛みが生じるため、できるだけ膝を動かさないようにすると、膝周辺の筋肉や靭帯を動かす機会が減少します。

膝を動かさずにいると、膝関節の動きが固くなり、動かしにくくなります。

関節の動きに制限がかかる状態を「拘縮(こうしゅく)」と呼び、神経や血管を圧迫して痛みが悪化する可能性もあります。

末期

末期になると、膝関節の軟骨がほとんど擦り切れた状態になり、安静時も痛みが生じます。

大腿骨と脛骨が直接ぶつかるため、立つ・座る・歩くといった生活の基本の動作もまともにできなくなります。

さらに杖や手すりなど、頼りにするものがないと歩くのは難しくなる点も、末期の特徴です。最悪の場合は、寝たきりになるケースもあります。

末期の場合は、薬物治療や運動療法では改善を見込めないため「骨切り手術」や「人工関節置換術」などの手術療法を行います。

股関節の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

\無料オンライン診断実施中!/

変形性膝関節症になりやすい方の特徴

変形性膝関節症の原因は、加齢や膝への過度な負担などさまざまですが、発症しやすい方にはいくつかの特徴があります。

ここからは、変形性膝関節症になりやすい方の特徴を4つ紹介します。

高齢者の方

高齢者の方は、変形性膝関節症を発症しやすい傾向にあります。

年齢を重ねると筋力低下によって、体重を支える膝周りの筋肉が衰え、膝関節に負担がかかりやすくなります。

軟骨や半月板の変性によって、衝撃吸収や柔軟性が低下するのも要因の1つです。

歳を重ねるとともに、運動や外出機会が減少しやすく、筋力も低下する傾向にあるため、日頃から適度な運動を心掛けるのが大切です。

女性の方

変形性膝関節症は、男性よりも女性の方が発症しやすいとされています。

女性は、更年期によるホルモンバランスの乱れによって、骨密度が低下しやすい傾向にあります。骨密度の低下は、骨の強度が下がり、関節に負担がかかりやすくなるため、注意が必要です。

他にも、女性は男性よりも筋肉量が少なく、膝関節に負担がかかりやすい点からも女性は変形性膝関節症を発症しやすいと考えられています。

膝に過度な負荷がかかる生活をしている方

膝の曲げ伸ばしやジャンプなどを頻繁に行うスポーツをしている方は、膝に過度な負荷がかかるため、変形性膝関節症を発症しやすい傾向にあります

また農業や重労働など、重たい荷物を持った上で、膝の曲げ伸ばしをする方も変形性膝関節症を発症しやすいとされています。

長年の負荷が蓄積され、膝軟骨が少しずつ摩耗するため、できるだけ負荷を避ける必要があります。

運動習慣がない方

変形性膝関節症になりやすい方の特徴として、運動習慣がない方もあげられます。

運動習慣のない方は、膝周りの筋肉が衰えやすいためです。さらに肥満傾向の方は膝への負荷が大きくなるため、より変形性膝関節症を発症しやすくなります。

膝は体重を支える役割を持っており、階段の昇り降りは体重の6〜7倍の負荷がかかるともいわれています。

そのため、膝の健康維持には適度な運動と体重管理が重要となります。

変形性膝関節症の予防法

変形性膝関節症の予防には、膝に負担をかけない動作を心がけることや、筋トレやウォーキングによる筋力強化が効果的です。

現時点で痛みや違和感がある方も、これらの方法で症状の進行を遅らせる効果を期待できます。

本章では、変形性膝関節症の予防法を2つ紹介します。

できるだけ膝に負担のかからない生活をする

変形性膝関節症を予防するには、普段の生活で膝に負担をかけないことが大切です。

膝への負担を抑えると、発症予防はもちろん、痛みの軽減も期待できます。膝に負担をかけない生活動作は、以下があげられます。

- 同じ姿勢を長時間続けない

- 正しい歩き方を身につける

- 膝関節を温める

- O脚やX脚の方はインソールで補正する

膝を伸ばして踵から着地し、つま先で後ろから蹴ると、正しい歩き方ができます。

誤った歩き方を続けていると、膝の形が変形したり、本来負担のかからない部分に負荷がかかってしまうため、日頃から正しい歩き方を意識しましょう。

筋トレやウォーキングで筋力を増やす

筋トレやウォーキングで筋力を増やすと、変形性膝関節症の予防効果が期待できます。

なかでも、膝の痛みを予防するには、太ももの筋肉を鍛えるのがおすすめです。太ももにある大腿四頭筋を鍛えると、膝関節を衝撃から守ってくれます。

また、肥満傾向にある方は、筋トレで筋力を増やしつつ、ウォーキングで脂肪を落とすのも大切です。

ウォーキングは有酸素運動に分類され、脂肪燃焼効果を期待できます。

ウォーキングで脂肪を落とし、肥満を解消すると、膝にかかる負担も軽減され、変形性膝関節症の予防につながります。

なお、脂肪を落とすには、食生活の改善も大切です。揚げ物やスイーツなど脂質の多い食事は控え、たんぱく質や野菜を中心とした食事を心がけましょう。

変形性膝関節症の治療法

変形性膝関節症の治療は、保存療法と手術療法の2種類に分けられます。保存療法で改善を見込めない場合、手術療法を行うのが一般的です。

変形性膝関節症の治療法を詳しく見ていきましょう。

保存療法

保存療法とは、病気の原因を直接取り除くのではなく、痛みや違和感などの症状緩和を目指す治療法です。

具体的には、以下があげられます。

- 運動療法

- 薬物療法

- 装具療法

運動療法は、大腿四頭筋をはじめとした膝関節周りの筋肉を鍛える治療法です。

外用薬や内服薬で痛みを抑える薬物治療を併用するケースも多くあります。

また装具療法とは、O脚やX脚など脚の変形をサポートするため、特殊な器具を使った治療法です。

代表的なのは、靴底に「外側くさび状足底挿板(そくていそうばん)」と呼ばれる装具を装着します。

手術療法

あらゆる保存療法でも改善を見込めない場合は、手術療法を行います。

膝関節を人工物に置き換える「人工関節置換術」や、骨を切って角度を変える「高位脛骨骨切り術」などが代表的です。

負担の少ない手術を受けたい方は、関節内に内視鏡を挿入し、専用の器具を用いて行う治療です。手術範囲が小さいため、体への負担の少なさが特徴です。

しかし、膝の変形が進行している場合は、思うような効果を見込めない点が難点とされています。

再生医療

変形性膝関節症の治療法には、再生医療という選択肢も挙げられます。

再生医療は主に患者様の幹細胞を用いた治療で、手術を必要とせず治療期間の短縮を目指せます。

また患者様自身から採取した幹細胞を培養して投与するため、副作用のリスクが低いのも特徴です。

当院「リペアセルクリニック」では、変形性膝関節症に対しての再生医療を提供しております。

興味がある方は、メール相談やオンラインカウンセリングも受け付けているので、お気軽にご相談ください。

まとめ・変形性膝関節症は画像所見で進行度合いを確認できる

変形性膝関節症の画像診断と自覚症状における分類について、その見方や仕方をご紹介しました。

両者の進行度合いが一致するとは限らないことから、膝に痛みがないからと油断してはいけません。

膝に違和感を覚えた時点で早期受診・発見すれば、変形性膝関節症の治療の幅を広げ、進行を遅らせられます。

また変形性膝関節症の基本的な治療は「運動療法」です。膝周囲の筋肉を鍛え、膝への負担を軽減できれば、進行を遅らせられるでしょう。

たとえ手術の適応となった場合でも、術後も運動療法を継続するのが大事です。

運動療法により膝の可動域を維持すると、今後の人生をいかに支障なく過ごせるかに関わってきます。

変形性膝関節症には、再生医療の選択肢もあります。従来の治療で効果を実感できなかった方は、再生医療も検討してみてはいかがでしょうか。

リペアセルクリニックでは、変形性膝関節症に対する再生医療を提供しています。

リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングも受け付けています。