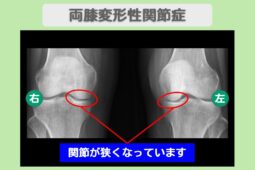

- 変形性膝関節症

- ひざ関節

変形性膝関節症の手術後の入院期間は?手術の種類・リハビリ~退院まで医師が解説

変形性膝関節症の手術を受けるとなると、気になるのは入院期間や術後のリハビリですよね。仕事や家庭の事情から、長期間家を空けることが難しい方も多いはずです。

実際、手術の種類によって入院期間は数日から1カ月以上と幅が広いのが特徴です。

また、術後のリハビリも回復に欠かせない重要な過程ですので、リハビリも視野に入れるとさらに期間は長くなります。

本記事では、手術の種類ごとの入院期間、手術後の流れ、そしてリハビリのポイントについて詳しく解説します。手術に向けて不安を解消し、安心した状態で、準備を進めましょう。

目次

変形性膝関節症の手術は3種類

変形性膝関節症と診断されて手術を検討する際には、多くの不安や疑問が出てくることでしょう。

とくに仕事や家庭の事情で、入院期間やリハビリの内容が気になる方も多いと思います。

代表的な変形性膝関節症の手術には、「関節鏡視下手術」「高位脛骨骨切り術」「人工関節置換術」の3種類があります。

それぞれの手術によって入院期間は異なり、数日から1カ月以上と幅があります。以下にそれぞれの手術にかかる入院期間をまとめています。

|

【入院期間】

|

関節鏡視下手術の入院期間は2日〜3日

関節鏡視下手術の場合は入院期間が2日〜3日になるケースが多いです。

とくに大きな問題がなく、日常生活を送れるようになるまで2週間〜3週間。

痛みや違和感が完全になくなるまでには3カ月〜6カ月と言われています。

本章では、入院期間からリハビリまでを解説していきます。

関節鏡視下手術とは?

関節鏡視下手術は、変形性膝関節症の手術の中でも1番入院期間が短い手術です。

この手術は、他に比べて最も入院期間が少なく、手軽に受けられるところが魅力です。

手術の方法としては、カメラ・ハサミや鉗子など手術器具を入れるために膝の周囲に小さな孔を2〜3カ所開けます。

そちらにカメラを入れてモニターに映し出された映像をもとに傷んだ関節軟骨・半月板・滑膜・骨棘を切除するほか、癒着した関節包をはがします。

麻酔は下半身のみで、手術時間も短く1時間程度です。

関節鏡視下手術の特徴は、「骨切り術」や「人工関節置換術」と比べ、皮膚の切開範囲が小さく、体への侵襲(影響)が少ないことから、入院から退院までの期間が短く、年齢問わず受けられる手術法です。

また関節鏡視下手術や、耐久性に寿命がある人工関節置換術に踏み切る前段階の手術としても有効です。

関節鏡視下手術は、患者様の7〜8割に効果が認められた手術法ではありますが、手術の適応(可否)は、膝の変形が軽度から中程度の変形性膝関節症の方が対象になるため、この術式を行うには変形が進行しすぎないよう早期発見が重要です。

関節鏡視下手術の術後のリハビリと退院までの経過

手術直後は、ベッド上にて安静に過ごします。

手術による炎症を抑えるためにアイシングを行います。

血栓を防ぐために、脚の位置を高く保つほか、弾性ストッキングにて血流を促します。

リハビリは、術後、翌日からは積極的な運動療法を行い、全体重を乗せて歩けるように行います。

数日間は痛みを感じますが、できる限り膝の関節を動かすことで血栓を予防します。

多くの場合、手術の翌日から、2日〜3日後には退院できます。

退院しても痛みは数週間続きます。

手術前と同じ生活を送るには2〜3週間、膝に痛みや違和感を感じなくなるまでに3〜6カ月かかります。

変形性膝関節症も、初期の段階であれば、この関節鏡視下手術で済み、体への負担も非常に少なく済みます。

ただし、この手術で痛みなどの症状が改善しない場合もあります。

膝に違和感を感じた場合、放置せずに早めに整形外科などの医療機関で診断を受けることが大切です。

症状が進行して悪化すると、次に紹介するような重い手術が必要になることもあります。

やはり病気は早期発見・早期治療が重要です。

\無料オンライン診断実施中!/

高位脛骨骨切り術の入院期間は5〜6週間

高位脛骨骨切り術は、膝にかかる負担を軽減し、症状の改善を図るための手術です。

この手術では脛骨を調整し、膝の変形を矯正することで、痛みの原因となる関節への不均衡な負荷を軽減します。

入院期間は約5〜6週間程度で、術後にはリハビリを通して徐々に体重をかけられるようになります。人工関節を使用せず、自分の関節を残したい方に適した手術法ですが、手術前に知っておいた方が良いことも多いので、検討中の方は、本章を参考にしてください。

高位脛骨骨切り術とは?

高位脛骨骨切り術は、膝にかかる決まった方向への負担を減らす手術法です。膝の軟骨がすり減ってしまい、変形性膝関節症になると、O脚方向へと変形していきます。

骨切り術では脛骨を楔形に骨を切りとり、プレートで固定することで、X脚方向へと膝の角度を調整します。

これによって膝の内側にかかっていた負担を外側へ移行させ、内側・外側に均等に荷重が掛かるようにするものです。

手術時間は90分程度です。

関節鏡視下手術と比べて体への侵襲(負担)は高いですが、関節鏡視下手術同様に、自分の関節を残すことが特徴です。人工関節置換術のように正座ができなくなるなど、関節運動に制限がかかることはありません。

「自分の関節は残したい」と思う方は、人工関節置換術に踏み切る前段階の手術としても有効です。

高位脛骨骨切り術の術後のリハビリと退院までの経過

高位脛骨骨切り手術の当日は安静に過ごしますが、関節鏡視下手術に比べ血栓ができやすいため、術後は、フットポンプにて脚の血流を促すようにします。

このフットポンプは、多くの場合、2日目には取り外し、車椅子での移動が可能になります。

また、膝の安定性を図るため装具を装着します。

フットポンプとは?フットポンプは、手術後などで寝たままになる患者の静脈への血栓塞栓症を予防するために用います。 足の下腿 といわれる膝と足首との間の部分を断続的に圧迫を繰り返して下肢静脈の流れを手助けする医療器具です。 |

高位脛骨骨切り術におけるリハビリテーション

リハビリで膝の運動を行う場合、持続的関節他動訓練器(CPM:continuous passive motion)を使い膝の屈伸を行います。

持続的関節他動訓練器(CPM:Continuous Passive Motion)とは?この機械は、関節の曲げ伸ばし、屈曲・伸展といった運動を自動的に連続して行えるもので、主に下肢への術後、リハビリに用いることが多い。 時間を設定して運動速度、曲げる角度を変えて行えて、荷重をかけることなく関節の屈伸運動を行えるメリットがある。 |

患者さんの体重や、矯正角度により、リハビリの進行度合いには差が出るものの、1週目から少しずつ体重をかけ、3週目から両側で松葉杖をつき歩行を開始します。

ただし患側へかける負荷は体重の1/2程度です。そして、5週目頃には全体重をかけて歩く練習をします。

尚、高位脛骨は術後3年を目安に固定していたプレートを取り外すため手術が必要になります。

退院の目安は、松葉杖なしで階段の歩行練習・退院後の動作練習がスムーズにできることです。

退院時からデスクワークや多少の早歩き、車の運転ができるようになります。

ただ、長時間の立ち仕事は痺れやむくみが出やすいので3カ月は避けた方が良いでしょう。

杖を使わず歩けるようになるには、退院後約2カ月程度が一般的です。

人工関節置換術の場合:入院期間は約1カ月

人工関節置換術は、変形性膝関節症により著しい痛みや機能障害がある場合に行われる手術です。

損傷した関節部分を人工のものに置き換えることで、痛みを軽減し、膝の機能を回復させます。

入院期間は約1カ月程度で、術後には適切なリハビリを通じて日常生活への復帰を目指します。

人工関節置換術は、症状が進行して他の治療が効果を発揮しない場合に選ばれることが多いのが特徴です。

こちらも手術前に知っておいた方がいいことが多いのでぜひ参考にしてください。

人工関節置換術

変形性膝関節症の変形が進んだ場合、すり減った軟骨や骨を、チタンやセラミックなどを使った人工関節に入れ替える手術法です。

術後は膝を傷める以前に近い状態を取り戻せ、膝の痛みなく歩けるようになります。

ただし、正座のように膝を深く曲げる動作ができなくなるため、手術を行うには患者様の生活習慣や活動量を考慮しなければなりません。

骨切り術より入院期間が短いことから、仕事や日常生活への復帰が早く見込めることが特徴です。

手術時間は2時間程度です。

人工関節置換術の術後のリハビリと退院までの経過

人工関節置換の手術直後は弾性ストッキングを着用し、浮腫(腫れや、むくみ)を予防し、その軽減に努めます。

また膝関節は安静にし、足関節の運動を行います。

骨切り術同様に翌日からは車椅子での移動ができ、5日目からは歩行器を使い移動します。

同時に松葉杖での歩行指導が始まり、徐々に歩けるように練習していきます。

10日目には、関節の角度を90度くらいまで曲げられるよう回復を目指します。

リハビリは、退院に向けて、車椅子・歩行器・杖等を使ってもとの日常生活に戻れるよう訓練を続けます。

退院の目安は1本杖での歩行、階段昇降、床からの立ち上がりが可能になる、などです。

日常生活への復帰の目安は術後1カ月程度です。

ただし、人工関節には耐用年数があることを理解しておくことが大切です。

その耐用年数はおおよそ15年程度とされており、すり減りや感染、緩みなどの問題が発生すると、再手術が必要になる可能性があります。

将来、耐用年数が過ぎると再度、同じ人工関節へ置換手術をしなければならない可能性があります。

入院不要な再生医療

変形性膝関節症に関する手術について紹介してきましたが、実は、もう1つの治療方法があります。

それは「再生医療」と言われるもので、上記で書いたような手術的アプローチとはまったく違う方法で改善をはかるものです。

詳しくは「変形性膝関節症の再生医療について」に記載しています。

これまで「すり減った膝の軟骨を再生することは不可能」といわれてきましたが、医療技術の進歩で自己治癒力を用いて軟骨の再生を目指せる先端医療です。

そのため、変形性膝関節症であっても手術自体が不要。

当然、入院も必要ありません。日帰りで行える新しい先端治療です。

膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

まとめ・変形性膝関節症の手術、その種類と入院期間、術後のリハビリから退院までの経過

ここまで変形性膝関節症と診断され、手術を検討されている方に向けて変形性膝関節症の手術にかかる入院期間から、リハビリの内容までを紹介しました。

関節鏡視下手術の入院期間は2〜3日、人工関節置換術の入院期間は約1カ月、高位脛骨骨切り術の入院期間は5〜6週間です。

下記は手術を行った場合の目安です。入院期間は、各個人の症状や経過によって異なります。また、再生医療は入院が不要です。

| 手術の種類 | 入院期間 |

| 1.関節鏡視下手術 | 約2〜3日 |

| 2.高位脛骨骨切り術 | 約5〜6週間 |

| 3.人工関節置換 | 約1カ月 |

| 4.再生医療(手術はしない) | 不要 |

入院期間だけで見ると関節鏡視下手術が最も短期間ですが、必ずしもそれが最適な選択とは限りません。

この手術で回復するケースも多くありますが、痛みが改善されず、再手術が必要になる場合もあります。

その際は高位脛骨骨切り術や人工関節置換術が検討されます。

手術を検討する際は、入院期間やリハビリ、再手術の可能性、膝の状態、生活環境を踏まえて、主治医とよく相談して決めることが大切です。

\無料オンライン診断実施中!/

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性