- ひざ関節

- 変形性膝関節症

- 膝の内側の痛み

膝の負担を減らす方法|関節疾患の進行を防ぐ歩き方や運動のコツ

年齢とともに増えてくる膝の痛みや違和感。

とくに中高年層に多く見られる「変形性膝関節症」は、膝の軟骨がすり減ることで痛みや歩行障害を引き起こし、進行すると日常生活にも大きな支障をきたします。

しかし、膝の負担を減らすための正しい知識と行動を取り入れることで、その進行を予防できます。

この記事では、膝の負担を増やす原因や避けたい動作、さらに効果的な運動や生活習慣の工夫まで、医療的な視点からわかりやすく解説します。

将来も自分の足で歩き続けるために、今からできる対策を確認してみましょう。

目次

膝の負担が増える原因とは?

膝の痛みに悩む方は高齢になるにつれて増加する傾向があり、とくに中高年以降の女性に多く見られるのが「変形性膝関節症」です。

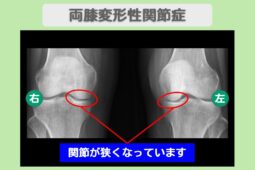

変形性膝関節症は、膝の軟骨がすり減ることで関節に炎症や痛みが生じ、進行すると歩行が困難になることもあります。

国内では、潜在的なものを含めると約3,000万人が変形性膝関節症を抱えていると推定されています。

変形性膝関節症が発症する主な原因は、「加齢」「外傷」「肥満」「遺伝的な要因」などが知られています。

さらに、普段の姿勢や動作のクセが、膝関節に過剰な負担をかけているケースもあります。

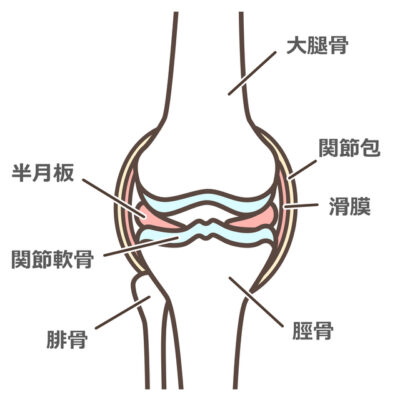

膝関節の構造と役割

変形性膝関節症を予防するために、まずは膝関節の構造を理解することが大切です。

膝関節は、太ももの大腿骨・すねの脛骨・膝のお皿の膝蓋骨から構成されています。

これらの骨の表面は、衝撃を和らげる役割をもつ関節軟骨に覆われています。

さらに、大腿骨と脛骨の隙間には、クッションのような役目をする半月板が内側と外側に1枚ずつ存在します。

この関節軟骨と半月板を合わせて、「膝の軟骨」と言います。

膝の軟骨には、関節をスムーズに動かす働きのほか、立ち上がりや歩行時の衝撃を分散し、膝へのダメージを軽減する重要な役割があります。

膝関節の主な動きは、膝を曲げ伸ばしする屈伸運動です。

加えて、わずかな回旋(まわす)運動がありますが、急激な曲げ伸ばしや無理なねじり動作は、軟骨に過度な負担をかけ、変形性膝関節症の原因になるおそれがあります。

日々の動作の積み重ねが、膝関節の軟骨をすり減らすきっかけになるため、正しい使い方を意識することが予防の第一歩です。

膝に負担がかかる日常の姿勢や動作

日常生活の中には、無意識のうちに膝に負担をかけている姿勢や動作が数多くあります。

以下のような動きには注意が必要です。

|

これらの動作は、膝関節に過剰な負荷をかけることがあり、軟骨のすり減りにつながるリスクがあります。

また、膝の関節を安定させているのは、大腿四頭筋・ハムストリングスといった膝周囲の筋肉です。

これらの筋肉が働くことにより、膝の曲げ伸ばしなどの動作を安定して行えます。

しかし、加齢や運動不足によって筋力が低下すると、膝関節の安定性も低下し、結果的に軟骨への負担が上がります。

そのため、膝に負担のかかる姿勢を避けるとともに、筋肉を鍛えることも大切です。

日々の習慣を見直し、膝をやさしく使う意識を持つことが、変形性膝関節症の予防につながります。

\無料オンライン診断実施中!/

膝が痛いときに「やってはいけない」NG行動

膝に痛みがあるときには、「安静にすべきか」「動かしたほうがいいのか」と迷うことがあるかもしれません。

しかし、間違った対応をしてしまうと、かえって膝の状態を悪化させる原因となることがあります。

以下のような行動は避けてください。

- 痛みを我慢して動き続ける

→ 炎症が悪化し、症状が進行するおそれがあります。 - 自己判断でマッサージをする

→ 炎症部位を刺激して、かえって悪化することがあります。 - 冷やす・温めるを間違える

→ 急性期は冷やす、慢性期は温めるなど、症状に合った処置が必要です。

痛みが出た直後で腫れや熱感がある場合(一般的には数日〜2週間程度)は、急性期の可能性があります。 - サポーターやテーピングの誤用

→ 誤った使用は膝に負担をかけることがあります。

サポーターやテーピングを装着する際は、きつく締め付けると血流を妨げたり、かえって痛みが強くなることがあります。適度な締め付けで、ずれない範囲で使いましょう。

また、症状の判断は難しいこともあるため、自己判断せず医師や理学療法士に相談してください。

膝の負担を減らす方法|日常生活で意識したいこと

膝の痛みや関節疾患を予防・改善するには、毎日の生活習慣を見直すことが大切です。

とくに、歩き方・立ち方・座り方といった基本的な動作や、靴の選び方、体重の管理といった身近なポイントに気を配ることで、膝にかかる負担を大きく減らせます。

ここからは、膝をいたわるために意識したい生活習慣の具体的な工夫をご紹介します。

膝にやさしい歩き方と立ち方

膝への負担を減らすには、日常の歩き方や立ち方を見直すことが重要です。

歩行時は、背筋を伸ばして視線を前に向け、かかとから着地してつま先で蹴り出すように意識しましょう。

足裏全体で地面を捉えるように歩くことで、膝にかかる衝撃をやわらげる効果があります。

また、立つときは片足に体重をかけず、左右均等に体重をのせるようにします。

猫背や反り腰の姿勢は膝関節に負担をかけるため、正しい姿勢を保つことが大切です。

毎日の動作を少し意識するだけでも、膝への負担軽減につながります。

靴やインソールで膝の衝撃をやわらげる方法

日常的に使用する靴やインソールを見直すことは、膝への衝撃をやわらげる有効な方法のひとつです。

とくに、クッション性が高く足にフィットする靴を選ぶことで、歩行時の膝関節への負担を軽減できます。

また、足のアーチをしっかり支える整形外科用インソール(足底板)を使用すると、体重が均等に分散され、膝へのストレスが和らぎます。

外反母趾や扁平足など、足の形状に合わない靴を履いている場合は、膝痛を引き起こす原因にもなりかねません。

体重管理と膝への負担の関係

体重は膝関節への負荷に大きく関係しています。

普通に歩くだけでも体重の約2 〜3 倍、走ると約3〜5倍もの負荷が膝にかかるとされており、体重が重いほど膝への負担も増すのです。そのため、肥満傾向の方は体重を適正に保つことで膝の負担を軽減できます。

また、適切な体重管理は、関節の安定性向上や外傷予防にもつながります。

変形性膝関節症が進行すると、膝の痛みをかばって運動療法ができないケースがあります。そうなると筋力や関節の可動域は低下し、さらに膝への負担があがるため、余計に痛みが悪化します。

痛みがないうちから筋力トレーニングや可動域訓練に取り組み、関節の安定性や柔軟性を高めることが大切です。

膝痛を悪化させない座り方・寝方の工夫

日常生活で膝への負担を軽減するには、座り方や寝方を見直すことも大切です。

とくに和式の生活スタイルでは、正座やあぐら、脚を横に崩して座る姿勢など、膝を深く曲げる動作が多く、関節に大きな負荷がかかります。

このような負担を減らすためには、椅子とテーブルを使う洋式の生活への切り替えがおすすめです。

また、布団よりもベッドのほうが、立ち上がる際の膝の負担を軽くできます。

膝の負担を減らすための効果的な運動と筋トレ方法

膝の痛みを予防し進行を防ぐには、適切な運動や筋力トレーニングが効果的です。

とくに、膝関節を支える太ももやお尻、体幹の筋肉を鍛えることで、膝への負担を軽減できます。

また、関節の可動域を保つストレッチや柔軟運動も重要です。

ただし、痛みが強いときには無理をせず、医師や理学療法士の指導のもと、安全に行いましょう。

ここでは、日常的に取り入れやすい基本的なトレーニングやストレッチのポイントをご紹介します。

太もも(大腿四頭筋)を鍛える

太ももの前側にある「大腿四頭筋」は、膝関節を支えるうえでとても重要な筋肉です。

この筋肉を鍛えることで、歩行や立ち上がり動作が安定し、膝への負担を軽減できます。

初心者でも取り組みやすいトレーニングとして、次の方法があります。

- 椅子に浅く腰掛けます

- 片側の膝を伸ばし、そのままの姿勢を5~10秒キープします

- ゆっくり元に戻し、反対側も同様に行います

左右交互に10回ずつ、1日2セットを目安に行いましょう。

お尻・腹筋も重要!全身のバランスを鍛える

膝の負担を減らすには、太ももだけでなく、お尻(臀部)やお腹(腹筋)といった体幹まわりの筋肉もバランスよく鍛えることが大切です。

これらの筋肉がしっかり働くと、立つ・歩くといった基本の動作が安定し、膝への負担を分散できます。

ヒップリフト

- 仰向けに寝て、膝を立てる

- お尻をゆっくり持ち上げ、数秒キープしてから元に戻す

- お尻の筋肉を意識して、10回×2セット

ドローイン

- 椅子に浅く腰かけて、背筋を伸ばす

- お腹に力を入れて、ゆっくりへこませる

- そのままの状態で、自然な呼吸を数回繰り返す

体幹を整えるのに効果的です。

ストレッチで膝まわりの柔軟性を保つ

膝にやさしい体づくりには、筋肉を鍛えるだけでなく、柔軟性を保つことも大切です。

関節まわりがかたくなると動きがスムーズにいかず、膝に余計な負担がかかってしまいます。

以下のストレッチは、毎日お風呂あがりなど体が温まった状態で行うのが効果的です。

- 太ももストレッチ

浴槽の中で両脚を伸ばし、片側の太ももを両手で抱えながら、かかとをお尻のほうへ引き寄せます。

無理のない範囲で膝を曲げ、数秒キープしたらゆっくり戻します。 - 膝伸ばしストレッチ

同じく浴槽内で、かかとを前へ滑らせるようにして、膝をできるだけ伸ばします。

ゆっくりと呼吸しながら、力まずに行います。

どちらの体操も、無理なく痛みの出ない範囲で行いましょう。

運動を安全に続けるためのポイントと注意点

膝の負担を減らすには、筋力トレーニングや体重管理が効果的です。

しかし、無理に行うことで悪化してしまうこともあります。

大切なのは、無理なく継続できる負荷で取り組むことです。

高すぎる負荷や急な運動は避け、運動後に疲労が残るような内容は見直しましょう。

膝の違和感や痛みがあるときは医療機関へ相談を

変形性膝関節症の初期には、立ち上がりや歩きはじめに膝に痛みや違和感を覚えます。

しかし、動き続けるうちに痛みが和らぐケースも多く、いつの間にか治ったと見過ごされがちです。

こうした違和感は、膝のトラブルが進行しているサインかもしれません。

膝の異変を感じたら、我慢せず早めに医療機関へ相談しましょう。

変形性膝関節症には、保存療法や手術だけではなく再生医療という治療法もあります。

再生医療は、他の細胞に変化する分化能という能力がある幹細胞を使用する治療法です。詳しくは当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。

\無料相談受付中/

まとめ|膝にやさしい生活習慣で関節疾患の進行を防ごう

膝の痛みが続くと、階段の上り下りや正座など、日常の何気ない動作が難しくなることがあります。

症状が進行すると、膝の手術をすすめられることもありますが、手術には体への負担があり、決断することは難しいはずです。

たとえ、手術をせずに運動療法などの保存療法に取り組んだとしても、痛みが悪化すれば満足に運動が継続できず、ますます身体機能が低下します。

やがては外出するのも億劫になり、寝たきり生活を余儀なくされる場合があります。

だからこそ、症状が軽いうち、もしくは痛みを感じ始めた段階で、予防と対策を始めることが大切です。

膝への負担を避けながら、筋力トレーニングで関節を安定させるように、バランスの取れた予防に取り組みましょう。

変形性膝関節症には、再生医療という手術を伴わない治療法もあります。

膝の痛みが気になる方は、お気軽にご相談ください。

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性