- 大腿骨骨頭壊死

- 肩関節、その他疾患

- ひざ関節

- 股関節

- 膝部、その他疾患

大腿骨頭壊死のステージ分類や治療法|骨壊死の主な原因や診断方法について医師が解説

「大腿骨頭壊死にはどんなステージ分類がある?」

股関節周辺に痛みを抱えている方の中には、上記のような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論、大腿骨頭壊死のステージ分類は、以下の通りです。

| ステージ | 目安となる状態 |

|---|---|

| ステージ1 | レントゲンで異常がなく、MRI検査などで壊死がわかる状態 |

| ステージ2 | レントゲンで異常があるものの、骨頭が潰れていない状態 |

| ステージ3 | 骨頭が潰れているものの、関節軟骨があり関節の隙間が残っている状態 |

| ステージ4 | 軟骨がすり減り、変形性股関節症となっている状態 |

大腿骨頭壊死のステージ分類の特徴は、大腿骨頭の壊死部分が進行し、軟骨がすり減っていくことです。

ステージ4になると関節同士の隙間がなくなってしまい、激しい痛みを伴います。

本記事では、壊死してしまった骨の根本治療にも期待できる再生医療の選択肢も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

\骨壊死の改善が期待できる再生医療とは/

再生医療は、壊死・損傷した骨に対してアプローチできる治療法で、手術せずに大腿骨頭壊死の改善が期待できます。

以下の動画では、骨壊死に対する再生医療の治療について詳細を解説しています。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 進行している大腿骨頭壊死でも手術せずに治したい

- 大腿骨頭壊死による痛みを早く治したい

- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない

再生医療は、早く治療を受けるほど治療成績が良いですが、進行している大腿骨頭壊死も治療できるケースがあります。

具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

▼まずは骨壊死の治療について無料相談!

>>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる

目次

大腿骨頭壊死とは「骨頭壊死症」の一種

大腿骨頭壊死とは「骨頭壊死症」の一種です。

骨頭壊死症とは、骨に栄養を届けている血管が障害されて血液が供給されなくなり、骨の一部分が壊死する病気です。

ただし、原因は血液供給がなくなるだけでなく、以下のような原因も発症に関係していると考えられています。

- 怪我などの外傷による血管の障害

- アルコール摂取

- ステロイド使用者

また、骨壊死は全身のあらゆる骨に起こり得ます。

代表的な部位は、股関節の大腿骨頭に起きる「大腿骨頭壊死」、肩関節の上腕骨に起こる「上腕骨頭壊死」、「膝関節骨壊死」などがあります。

股関節と肩関節は、大腿骨頭・上腕骨頭と呼ばれる部位があるため、「骨頭壊死」と病名が付くのが特徴です。

一方で、膝関節は骨頭と呼ばれる部位がないため「骨壊死」が病名となります。

大腿骨頭壊死のステージ分類と原因

大腿骨頭壊死は、1〜4のステージに分類されます。ステージによって、進行度合いが異なり、ステージが上がる度に症状も顕著になっていくのが特徴です。

ここからは、大腿骨頭壊死のステージ分類と原因を詳しく解説していきます。

大腿骨頭壊死から進行・変形性股関節症へのステージの分類

大腿骨頭壊死のステージ分類は、以下の通りです。

| ステージ | 目安となる状態 |

|---|---|

| ステージ1 | レントゲンで異常がなく、MRI検査などで壊死がわかる状態 |

| ステージ2 | レントゲンで異常があるものの、骨頭が潰れていない状態 |

| ステージ3 | 骨頭が潰れているものの、関節軟骨があり関節の隙間が残っている状態 |

| ステージ4 | 軟骨がすり減り、変形性股関節症となっている状態 |

大腿骨頭壊死のステージ分類の特徴は、大腿骨頭の壊死部分が進行し、軟骨がすり減ると「変形性股関節症」を発症する可能性がある点です。

ステージ3までは関節軟骨があり、関節同士に隙間があるものの、さらに進行すると、関節同士の隙間がなくなってしまいます。

大腿骨頭壊死や症状が変形性股関節症まで進行した場合、従来の治療では根治が難しいため、ぜひ再生医療による治療をご検討ください。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

- 進行した大腿骨頭壊死の根治を目指したい

- 大腿骨頭壊死や変形性股関節症を早く治したい

- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない

具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

▼まずは骨壊死の治療について無料相談!

>>今すぐ電話してみる

大腿骨頭壊死の重症度分類

原因不明である「特発性骨頭壊死」は、壊死の範囲によって重症度分類がありType A〜Cに分けられます。

重症になるほど、壊死範囲が大きくなり、大腿骨頭が潰れるリスクは高くなるのが特徴です。大腿骨頭壊死の重症度分類は以下のとおりです。

- Type A:壊死範囲が体重のかかる領域の1/3未満

- Type B:壊死範囲が体重のかかる領域の1/3〜2/3

- Type C:壊死範囲が体重のかかる領域の2/3以上

- Type C-1:壊死の範囲が骨盤の縁の「内側」にあるもの

- Type C-2:壊死の範囲が骨盤の縁の「外側」にあるもの

Type Aが軽症でCになるとより重症となります。さらにTypeCは、より重症なC-1とC-2に分けられるのが特徴です。

大腿骨頭壊死の原因

大腿骨頭壊死の原因は、主に以下があげられます。

- 股関節を構成している大腿骨頭に流れている血管の障害

- 骨折や脱臼などの外傷

- 放射線治療

- 潜函病

股関節を形成している大腿骨頭に血液が供給されなくなると、大腿骨頭壊死を発症するケースが多い傾向にあります。

しかし、なかには、原因不明で突発的に大腿骨頭壊死を発症する可能性もあります。

\無料オンライン診断実施中!/

上腕骨頭壊死のステージ分類と原因

上腕骨頭壊死とは、上腕部分にある「上腕骨頭」と呼ばれる部位が壊死してしまう病気です。大腿骨頭壊死のように、他の病気に進行するケースはありません。

ここからは、上腕骨頭壊死のステージ分類と原因を詳しく見ていきましょう。

上腕骨頭壊死の進行・ステージ分類

上腕骨頭壊死のステージ分類は、以下のとおりです。

- ステージ1:レントゲンで異常がなく、CTやMRI検査で壊死がわかる状態

- ステージ2:骨透亮像や骨硬化像、限局性の骨溶解像がみられる状態

- ステージ3:軟骨下骨に骨折線を認める状態

- ステージ4:上腕骨頭に加えて、肩甲骨の関節窩にも骨の変化を生じている状態

ステージが上がり末期になると、薬物療法や保存療法では治せない可能性が高まります。

末期ステージになると、骨切り術や人工関節を挿入する手術療法が行われるケースもあります。

ただし、治療方法はステージ分類だけでなく、症状や年齢などさまざまな要因によって決まるため、一概に治療方法は断言できません。

上腕骨頭壊死の原因

上腕骨頭壊死の原因は、主に以下があげられます。

- 肩関節を構成している上腕骨頭に流れている血管の障害

- 骨折や脱臼などの外傷

- ステロイドの使用

- アルコール

- 鎌状赤血球症・関節リウマチ・全身性エリテマトーデスなどの全身性疾患

骨折や脱臼などの原因は外傷性と呼ばれています。一方でステロイド使用や全身性疾患などは、非外傷性に分類されるのが特徴です。

\無料オンライン診断実施中!/

膝関節骨壊死のステージ分類と原因

膝関節骨壊死は、名前の通り膝関節の骨が壊死してしまう病気です。

膝関節と呼ばれているものの、太ももの内側に壊死が起こる症例が多いため「大腿骨内顆骨壊死」と呼ばれるケースもあります。

また膝関節骨壊死は、60歳以上の女性に多く見られるのが特徴です。

ここからは、膝関節骨壊死のステージ分類と原因を紹介します。

膝関節骨壊死の進行|ステージ分類

膝関節骨壊死のステージ分類は、以下のとおりです。

- ステージ1:レントゲンで異常がみられない状態

- ステージ2:レントゲンで骨内に壊死領域がみられる状態

- ステージ3:レントゲンで軟骨の下に骨折線があり、関節面が凹んでいる状態

- ステージ4:関節の隙間が狭くなってしまっている状態

ステージが進むと、膝関節骨同士の隙間が狭くなるのが特徴です。膝関節同士が狭くなる病気として、膝関節骨壊死の他に、変形性膝関節症があげられます。

両病気とも、初期ステージの症状だけで判別するのは難しい傾向にあります。

レントゲン検査で、膝関節骨壊死か変形性膝関節症かを判別できるため、膝に痛みを抱いている方は、速やかに医療機関を受診するのがおすすめです。

膝関節骨壊死の原因

膝関節骨壊死の原因は、主に以下があげられます。

- 肩関節を構成している上腕骨頭に流れている血管の障害

- 軽微な骨折

- 肥満ステロイド薬の使用

大腿骨頭壊死や上腕骨頭壊死と同様に、明確な原因は判明していませんが、上記のような要因によって膝関節骨壊死が起こると考えられています。

肥満体型によって、膝関節に負担がかかるのも、膝関節骨壊死を発症させるリスクがあります。

肥満は、変形性膝関節症のリスクも高めるため、食事管理や運動習慣を身に着け、減量を目指しましょう。

大腿骨頭壊死のステージ分類の診断方法

大腿骨頭壊死のステージ分類の診断は、主にレントゲン検査やMRI検査で行われます。

基本的レントゲン検査だけで大腿骨頭壊死の患部は確認できますが、早期の骨壊死を確認するには、MRI検査が必要になります。

レントゲン検査やMRI検査では、骨が潰れていたり、壊死が進行していたりするかを確認可能です。変形性股関節症や変形性膝関節症の判断もできます。

また、血液凝固疾患をはじめとした基礎疾患を確認するために、血液検査を行うケースもあります。

大腿骨頭壊死の予防方法

大腿骨頭壊死の予防方法は、以下があげられます。

- ステロイド薬の使用に注意する

- 過度な飲酒や喫煙は控える

- 股関節への負担を軽減する

ステロイド薬を長期的に使用していると、大腿骨頭壊死のリスクが高まると考えられています。

ステロイド薬を使用する際は、自己判断で使用したり、量を調整したりするのは控えましょう。

他にも飲酒や喫煙も大腿骨頭壊死の発症にかかわっているとされているため、できるだけ避けてください。

また、肥満体型の方は、股関節への負担を軽減するため、体重減量を目指しましょう。

長時間の立ち仕事や、重い荷物を持つ仕事も、股関節の負担となるため、注意が必要です。

大腿骨頭壊死(骨壊死)治療法・保存療法

大腿骨頭壊死の治療は、保存療法や手術療法があげられます。

治療方法は、進行ステージやライフスタイル、年齢などを考慮して決められます。

ここからは、大腿骨頭壊死の治療法を4つ見ていきましょう。

保存療法

保存療法とは、リハビリテーションや薬物療法が代表的です。リハビリテーションでは、股関節にかかる負荷を抑えるため、体重管理が行われるケースもあります。

股関節の可動域を維持し、筋力を強化するために、ストレッチや筋力トレーニングも行われます。リハビリテーションの期間は一般的に、医療保険で対応できる150日が目安です。

なお、保存療法は、あくまでも症状を和らげる手段であり、骨壊死を治癒させるのは不可能である点に留意しておきましょう。

骨切り術

骨切り術は、大腿骨頭の壊死した部分へかかる負荷を抑えるため、骨の一部を切って角度を変える手術を指します。

病気の進行を遅らせ、股関節の機能を温存するのが目的であり、比較的若い方や病気の進行が初期から中期の方に適用されます。

ただし、骨切り術は難しい手術方法であり、医師の高いスキルや医療機関の充実した設備が必要です。

術後は、最長6カ月間松葉杖を使用したり、長期間リハビリテーションをしたりしなくてはならない点に留意しておきましょう。

人工関節

人工関節置換術は、壊死した大腿骨頭を人工関節に置き換える手術です。骨壊死により関節の多くが潰れてしまっているケースに適用されます。

人工関節置換術は、痛みを大幅に軽減し、股関節の機能の改善を期待できます。

リハビリテーションは必要ですが、入院期間は10日ほどと短いのが特徴です。ただし耐用年数の問題で、若い方に行うのは避けるべきとされている点に留意が必要です。

人工関節は脱臼リスクもあるため、メリットだけでなくリスクも理解して検討しましょう。

再生医療

大腿骨頭壊死を手術せずに根治を目指したい方は、再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さま自身の細胞を採取・培養し、患部に投与することで損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。

患者さま自身の幹細胞や血液を用いるため、拒絶反応やアレルギー反応などの副作用リスクが少ないのが特徴です。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

- 大腿骨頭壊死でも手術せずに治したい

- 副作用リスクの少ない治療で根治を目指したい

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

再生医療は、早く治療を受けるほど治療成績が良いですが、進行している大腿骨頭壊死も治療できるケースがあります。

当院(リペアセルクリニック)では、患者さま一人ひとりの症状やお悩みに合わせてご案内しておりますので、ぜひ無料カウンセリングにてご相談ください。

▼まずは骨壊死の治療について無料相談!

>>今すぐ電話してみる

大腿骨頭壊死でお悩みの方は、再生医療を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ|大腿骨頭壊死のステージ分類とは?治療方法やよくある質問も紹介

大腿骨頭壊死では、1〜4のステージに分類され、それぞれ以下のような状態が目安となります。

| ステージ | 目安となる状態 |

|---|---|

| ステージ1 | レントゲンで異常がなく、MRI検査などで壊死がわかる状態 |

| ステージ2 | レントゲンで異常があるものの、骨頭が潰れていない状態 |

| ステージ3 | 骨頭が潰れているものの、関節軟骨があり関節の隙間が残っている状態 |

| ステージ4 | 軟骨がすり減り、変形性股関節症となっている状態 |

ステージが上がると関節軟骨がすり減ってしまう「変形性股関節症」や「変形性膝関節症」につながるため、早期治療が重要です。

悪化を防ぐためにも、痛みや違和感を抱いている方は、早めに医療機関を受診しましょう。

近年の治療では、従来の保存療法や手術療法に加え、患者様の細胞を用いて手術をせずに根治を目指す再生医療も選択肢の一つです。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

- 進行している大腿骨頭壊死でも手術せずに治したい

- 大腿骨頭壊死による痛みを早く治したい

- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない

再生医療は、早く治療を受けるほど治療成績が良いですが、進行している大腿骨頭壊死も治療できるケースがあります。

具体的な治療法については、患者様一人ひとりの症状やお悩みに合わせてご案内しておりますので、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングにて、ぜひご相談ください。

▼まずは骨壊死の治療について無料相談!

>>今すぐ電話してみる

大腿骨頭壊死に関するよくある質問

骨壊死にならないか心配ですが、気を付けることはありますか。

現代医学でも骨壊死の正確な原因はわかっていません。危険因子としてわかっているのは外傷、ステロイドの使用、アルコール多飲です。

ステロイドは、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど全身性疾患の治療に必要なため、飲まないことはおすすめしませんが、外傷やアルコールはご自分で気を付けられます。無理な運動は行わず、規則正しい生活習慣を送るのが予防に必要と言えるでしょう。

レントゲンで問題ないと言われましたが、大丈夫でしょうか。

骨壊死は初期の段階ではレントゲンで異常がわからないケースがほとんどです。壊死した領域がレントゲンでわかるまでは時間がかかりますが、MRI検査では早期に病気を見つけられます。

痛みが強く心配な場合は、MRI検査や精密検査について担当の医師と相談するのがおすすめです。

大腿骨頭壊死と診断されたらスポーツはできませんか?

大腿骨頭壊死を発症後、スポーツができるかは、進行度合いによって異なります。

壊死の範囲が小さく、悪化リスクが低ければ、問題なくスポーツができるケースもあります。

しかし、壊死の範囲が広いと、股関節にかかる負担が大きくなるため、スポーツが制限される可能性がある点に注意が必要です。

体への負荷が少ないスポーツは許可されやすいですが、ジャンプをしたり、走ったりするスポーツは制限されやすい傾向にあります。

大腿骨頭壊死は医療費補助の対象になりますか?

明らかな原因がない「特発性大腿骨頭壊死」は、医療費補助の対象となります。特発性大腿骨頭壊死は、指定難病に分類されているためです。

特発性大腿骨頭壊死と診断された場合は、医療機関に医療費補助の手続き方法を相談しましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

関連する症例紹介

-

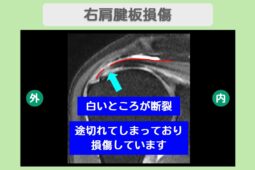

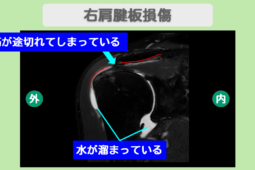

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性