- 靭帯損傷

- ひざ関節

- その他、整形外科疾患

【医師監修】靭帯損傷とは|症状・原因・全治までの期間を現役医師が解説

「腫れて動かしづらい」

「しばらくすれば治ると思ったのに改善しない」

その靭帯の痛みが続くのであれば、靭帯損傷の可能性があります。靭帯は関節を安定させる重要な組織であり、損傷すると歩行や運動に支障をきたします。こうしたケガはスポーツだけでなく、段差での転倒や日常の動作でも起こることがあります。「全治までどのくらいかかるのか」「手術は必要なのか」といった不安を感じる人も多いでしょう。

しかし、受傷の原因や症状を正しく理解し、適切な治療やリハビリを行えば、回復までの道筋を明確にできます。

本記事では、現役医師が靭帯損傷について詳しく解説します。

記事の最後には、靭帯損傷に関するよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

靭帯損傷について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください

目次

靭帯損傷とは

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 靭帯の役割 | 骨と骨をつなぐ強靭な線維組織。関節の過度な動きを制御し、安定性を保つ |

| 靭帯の構造 | 主成分はコラーゲン線維。伸縮性は乏しく、頑丈なロープのような構造をもつ |

| 損傷の発生機序 | 許容範囲を超える外力によって、靭帯線維が部分的または完全に断裂することで発生 |

| 靭帯損傷の定義 | 捻挫のうち、靭帯自体が損傷したもの。スポーツ活動や日常動作中にも起こり得る |

| 主な原因 | 急な方向転換、他者との接触、転倒、段差の踏み外しなどによる強い負荷 |

| 主な症状 | 受傷時の「ブチッ」とした音や感覚、関節の腫れ、痛み、可動域の制限 |

靭帯損傷は、関節を安定させる靭帯が、過度な力で伸ばされたり切れたりした状態を指します。

靭帯を損傷すると関節の動きが制限され、体重をかけた際に違和感が生じます。足首・膝・手首など負荷がかかりやすい部位に多く発生します。適切な治療で回復が見込めますが、放置すると再発や慢性的な関節不安定を招くため、早めの受診が必要です。

以下の記事では、肘関節の外側にある靭帯が傷つくことで引き起こされる肘外側側副靭帯損傷について詳しく解説しています。

靭帯損傷が起こりやすい部位

| 部位 | 主な損傷部位・特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 足首(足関節) | 外側靭帯の損傷が最も多く、内反捻挫で発生する | 段差の踏み外し、着地時のバランス崩れ、スポーツ中のひねり動作 |

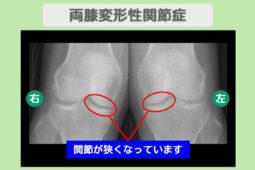

| 膝(膝関節) | 前十字靭帯・後十字靭帯・内外側側副靭帯の損傷がみられる | サッカーやバスケットボールなどでの急な方向転換や他者との接触 |

| 手首(手関節) | 転倒時に手をついた際の衝撃で損傷し、骨折を伴うこともある | 転倒や転落、スポーツ・日常動作での手をつく動作 |

| 指 | 母指MP関節側副靭帯損傷(スキーヤーズサム)などが代表的 | 球技での突き指、スキー中の転倒による衝撃 |

| 肩 | 肩関節脱臼に伴い靭帯が損傷することが多い | コンタクトスポーツや転倒時の強い外力 |

靭帯損傷は全身の関節で起こり得ます。とくに多いのは足首(前距腓靭帯)と膝(前十字靭帯・内側側副靭帯)です。これらの部位は体重を支えながら複雑に動くため、ねじれや外力の影響を受けやすい構造をしています。

スポーツでは急な方向転換やジャンプの着地などで損傷しやすく、日常生活でも段差の踏み外しや転倒によって発生することがあります。また、肩・肘・手首なども転倒や無理な動作で負担がかかると損傷することがあります。靭帯の部位によって治療法や回復期間が異なるため、正確な診断と早期の対応が必要です。

以下の記事では、外側側副靭帯の損傷で引き起こされる、外側側副靭帯損傷について詳しく解説しています。

靭帯損傷の初期症状

| 初期症状 | 詳細 |

|---|---|

| 受傷時の音や違和感 | 「ブチッ」「プチッ」といった断裂音や関節のずれを感じる。受傷直後の違和感や不安定な感触 |

| 腫れと関節内出血 | 靭帯損傷による炎症反応や出血による関節周囲の腫脹。皮下出血や内出血による赤紫色の変化 |

| 関節の不安定性と運動制限 | 関節を支える靭帯の損傷によるぐらつきや支えにくさ。痛みによる可動域の制限 |

(文献1)

靭帯損傷の初期には、関節周囲に腫れや熱感が生じ、動かしにくくなります。受傷直後に「何かが切れたような感覚」や「関節を支えられないほどの違和感」が主な特徴です。

靭帯が損傷すると内部で出血や炎症が起こり、数時間以内に腫れが強くなることがあります。

軽度の損傷でも放置すると症状が悪化し、見た目の腫れが引いても関節の不安定さが残る場合があります。早期に整形外科を受診し、必要に応じて画像検査を行いましょう。

以下の記事では、靭帯損傷の初期症状に関連する内容を詳しく解説しています。

【関連記事】

膝が痛い時に疑われる病気を一覧表で解説|立ったり座ったりがつらい方は要チェック

捻挫の後遺症とは|症状のチェック項目や治し方を現役医師が解説

受傷時の音や違和感

靭帯損傷の初期には、関節の内部で「ブチッ」「プツッ」といった音がすることがあります。これは靭帯の線維が断裂する際に生じる音で、中等度から重度の損傷でみられます。ただし、音がしなくても損傷している場合があり、音の有無だけで重症度を判断できません。

受傷直後には「じんわりとした違和感」や「関節が外れたような感覚」を伴うことがあります。これは靭帯損傷による安定性の低下や内部出血、炎症反応が関係しています。

損傷部位に触れると熱を帯びているように感じることもあり、これは炎症に伴う血流増加によるものです。こうした初期症状は損傷のサインであり、放置せず早めに整形外科で診察と画像検査を受けることが重要です。

腫れと関節内出血

| 症状・特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 急速な腫れの出現 | 受傷後まもなく関節が腫れ、張ったように感じる状態。24時間以内の腫れは関節内出血の可能性 |

| 関節の張り感・圧迫感 | 関節内に血液や液体がたまり、関節包が膨らむような感覚 |

| 熱感・発赤 | 炎症や出血により患部が温かくなり、赤みを帯びる状態 |

| 可動域制限・動かしにくさ | 出血や炎症による液体貯留で関節の動きが制限される状態 |

| 振動・打撲感(鈍痛) | 関節内の血液や浮遊物質が刺激となり生じる不快感や違和感 |

(文献2)

靭帯損傷による腫れや関節内出血は、損傷した靭帯や周囲組織から血液や体液が関節包内に流れ込み、炎症によって関節が膨らむことで起こります。

関節の張り感や圧迫感、熱感が現れ、膝や足首では皮下出血を伴うことがあり、腫れが急速に強まったり動かした際に強い痛みを感じたりする場合は関節内出血が疑われます。

出血が多いと関節内圧が高まり、軟骨や滑膜に負担がかかることもあるため、冷却と安静を保ちながら速やかに整形外科を受診しましょう。

関節の不安定性と運動制限

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 関節の不安定性 | 損傷した靭帯の支えが失われ、関節がぐらつきやすくなる状態。歩行時や動作時に膝が抜けるような感覚や膝くずれを伴うこともある。関節のずれやすさによる再受傷や変形のリスク |

| 運動制限 | 腫れや痛み、関節内出血による可動域の制限。関節の曲げ伸ばしが困難となり、日常生活やスポーツ動作に支障をきたす状態。炎症や損傷部位の引っかかりも要因 |

靭帯が損傷すると関節を支える力が弱まり、不安定性が生じます。歩行時に膝が「ガクッ」と抜けるような感覚や、足首が繰り返し捻れる症状が代表的です。

軽度では運動時のみ、重度では日常動作でも関節の不安定性や可動域制限が現れ、膝の前十字靭帯損傷では階段昇降やしゃがむ動作が困難になります。

無理に動かし続けると関節軟骨や半月板など他の組織にも負担がかかり、二次的な損傷を招きます。不安定性を感じたら装具で固定し、医師の指導のもと段階的にリハビリを進めることが重要です。

靭帯損傷の原因

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| スポーツによる靭帯損傷 | 急な方向転換やジャンプの着地、他者との接触によって生じる過度な関節への負荷 |

| 転倒や事故・外部からの強い衝撃 | 転倒時に手足をついた際の衝撃や交通事故によって加わる急激な関節への外力 |

| 加齢や慢性的な負荷 | 加齢による靭帯組織の変性や、長期間の過使用によって生じる持続的なストレス |

靭帯損傷は、関節に通常を超える力が加わったときに発生します。とくに急な方向転換やジャンプ後の着地、段差での踏み外しなど、関節がねじれる動作で起こりやすいのが特徴です。

スポーツ中の衝撃だけでなく、日常生活での転倒や無理な姿勢でも生じます。加齢とともに靭帯の柔軟性や強度が低下すると、わずかな外力でも損傷しやすくなります。

再発を防ぐためには、原因を理解した上で正しい動作の習得や筋力バランスの改善に取り組むことが重要です。

以下の記事では、膝の痛みについて詳しく解説しています。

スポーツによる靭帯損傷

スポーツによる靭帯損傷は、ジャンプの着地や急な方向転換、急停止などで関節に強い力やねじれが加わることで発生します。サッカーやバスケットボールなどでは、対人接触による衝撃が直接靭帯に及ぶこともあります。

筋力不足や誤ったフォーム、同じ動作の繰り返しによる疲労は靭帯損傷のリスクを高めるため、予防には正しいフォームの習得と筋力の強化、十分な休養が不可欠です。

転倒や事故・外部からの強い衝撃

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 転倒時の関節のねじれや過伸展 | 階段の踏み外しや路面での滑倒による急なねじれや過伸展による靭帯損傷 |

| 交通事故やスポーツでの衝突による外力 | 自転車・自動車事故やコンタクトスポーツの衝突によって生じる強い外力の集中 |

| 高所からの転落による着地衝撃 | 高い場所からの飛び降りや転落による着地時の過度な負荷の集中 |

| スポーツ以外の日常生活でも起こり得る | 段差でのつまずきや歩行中の転倒による関節への急激な衝撃 |

| 予期せぬ外的要因で回避動作ができない | 突発的な事故や不意の衝突によって防御姿勢が取れず生じる靭帯への直接負荷 |

転倒や交通事故など、外部から強い力が加わった場合にも靭帯損傷は発生します。とくに膝や足首、手首は衝撃を受けやすく、転倒時に手をついたり膝をひねったりすると損傷が起こります。

衝撃が大きい場合には、複数の靭帯や関節包が同時に損傷する重症例もみられます。高所からの転落やスポーツ中の接触プレーでは、一瞬で強い外力が加わるため、早期の医療介入が必要です。

外傷後に関節の腫れや動かしづらさが続く場合は、速やかに整形外科を受診してください。

加齢や慢性的な負荷

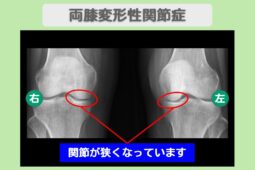

加齢により靭帯の弾力性や強度が低下し、柔軟性が失われることで、わずかな負荷でも損傷しやすくなります。関節軟骨のすり減りや筋力低下によって靭帯への負担が増し、長時間の立ち仕事や無理な姿勢の継続も損傷を進行させる要因となります。

とくに肥満や偏った動作を繰り返す場合はリスクが高く、高齢者では転倒や身体機能の低下により靭帯損傷の危険性が増すため、注意が必要です。

靭帯損傷の全治までの期間

| 全治までの期間 | 詳細 |

|---|---|

| 軽度|Ⅰ度 | 靭帯の一部が軽く伸ばされた状態。回復までの目安は約2〜4週間程度。安静と固定による自然治癒 |

| 中度の損傷|Ⅱ度 | 靭帯の部分断裂がみられる状態。全治の目安は約4〜8週間(1〜2カ月)。安静・固定・リハビリの併用 |

| 重度の損傷|Ⅲ度 | 靭帯の完全断裂が生じた状態。全治まで3〜6カ月を要することが多く、手術や集中的リハビリが必要 |

靭帯損傷の全治期間は損傷の程度によって異なり、軽度のⅠ度損傷では数週間で日常生活に復帰できることが多いのに対し、完全断裂を伴うⅢ度損傷では回復までに数カ月から半年以上を要する場合があります。

回復期間は損傷部位や年齢、治療開始の時期、リハビリへの取り組み方によって異なり、膝の靭帯損傷では歩行が可能になる時期とスポーツ復帰が許可される時期に差が生じます。

焦って無理をすると再損傷のリスクが高まり、回復が遅れることもあります。医師の診断に基づいて段階的にリハビリを進めることが回復への近道です。

以下の記事では、捻挫の重症度について詳しく解説しています。

軽度|Ⅰ度

軽度の靭帯損傷の全治期間は、一般的に2〜4週間程度です。膝の軽度損傷では、炎症や腫れが落ち着くと日常生活レベルの動作まで回復することが多くみられます。

ただし、この期間は固定や安静、リハビリなどの保存療法を適切に行った場合の目安です。年齢や基礎体力、栄養状態、他組織の損傷有無、治療への取り組み方によって回復速度は異なります。

軽度の損傷でも自己判断で放置したりリハビリを怠ると、関節の不安定性が残ったり慢性化したりする恐れがあります。

中度の損傷|Ⅱ度

中等度の靭帯損傷の全治期間は、一般的に4〜8週間(約1〜2カ月)が目安とされています。回復期間は損傷部位や範囲、治療の適切さに加え、血流や可動性、年齢、体力、基礎疾患などによって大きく異なります。

リハビリを早く始めたり、無理に負荷をかけたりすると治癒が遅れる場合があるため、医師の指導のもとで段階的に運動を再開することが重要です。

重度の損傷|Ⅲ度

重度の靭帯損傷の全治期間は、一般的に3〜6カ月程度を要します。重度損傷では靭帯再建術を行うことが多く、とくに膝の前十字靭帯完全断裂では回復に半年以上を要する場合があります。

若年者や体力のある方は回復が早い傾向にありますが、リハビリの質と進度が機能回復の鍵となるため、医師の指導のもと計画的に進めることが大切です。

靭帯損傷の治療法

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 保存療法(固定・安静・リハビリ) | 損傷の軽度〜中等度に行う基本治療。ギプスやサポーターでの固定、安静の保持、段階的なリハビリによる関節機能の回復 |

| 薬物療法 | 炎症や痛みの軽減を目的とした治療。消炎鎮痛薬や湿布、注射薬などによる炎症反応の抑制と疼痛緩和 |

| 手術療法 | 靭帯の完全断裂や保存療法で改善が難しい場合に実施。靭帯再建術や縫合術による関節安定性の回復 |

| 再生医療 | 損傷部位の自然治癒を促す治療法。PRP(多血小板血漿)療法や幹細胞治療による組織再生の促進 |

軽度〜中等度の損傷では、固定・安静・リハビリを中心とした保存療法で回復を図り、必要に応じて炎症や痛みを抑える薬物療法を併用します。重度の損傷や再発を繰り返す場合は、靭帯再建術などの手術療法が検討されます。

近年では、自己修復力を高めるPRP療法や幹細胞治療といった再生医療も選択肢のひとつです。早期に正確な診断を受け、個々の状態に合わせた治療計画を立てることが回復につながります。

以下の記事では、膝の皿が痛い原因と治療法について詳しく解説しています。

保存療法(固定・安静・リハビリ)

| 施策 | 詳細 |

|---|---|

| 固定と安静 | サポーターや装具で損傷部位を固定し、関節の動きを制限。炎症と腫れを抑え、靭帯回復を助ける治療 |

| RICE療法(安静・冷却・圧迫・挙上) | 受傷直後に患部を冷却・圧迫し、心臓より高い位置に挙上して安静を保つ処置。腫れや炎症の抑制 |

| リハビリテーション | 急性期後に行う関節可動域訓練や筋力強化、バランス訓練による段階的回復法 |

| 日常生活指導 | 動作の工夫や休息の取り方、再損傷防止のためのリスク管理 |

保存療法は軽度から中等度の靭帯損傷に有効な治療法です。靭帯は一定の修復能力を持つため、ギプスやサポーターで固定し安静を保つことで自然治癒を促します。

炎症が落ち着いたら理学療法で可動域と筋力を段階的に回復させます。身体への負担が少なく入院の必要もないため、日常生活への影響を最小限に抑えられます。過度な安静は筋力低下を招くため、医師の指導のもと計画的にリハビリを進めることが重要です。

以下の記事では、保存療法で使用される膝サポーターについて詳しく解説しています。

薬物療法

| 薬物 | 詳細 |

|---|---|

| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 痛みや腫れ、炎症の抑制を目的とした内服薬や湿布の使用。長期使用時の副作用への注意 |

| 鎮痛薬 | 強い痛みの軽減を目的とした一時的な使用。症状に応じた用量と期間の調整 |

| ヒアルロン酸注射(関節症や疼痛緩和など目的限定) | 関節内の潤滑改善と軟骨保護を目的とした注射療法。痛み軽減への応用 |

薬物療法は靭帯損傷における補助的な治療法です。消炎鎮痛薬を用いて炎症と症状を抑えることで、早期のリハビリ参加を促し治癒を促進します。

しかし、薬物療法だけで靭帯を完全に再生させるのは困難です。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)では胃腸障害や腎機能への影響、注射薬では感染リスクなどの副作用に注意が必要です。

手術療法

| 手術法 | 詳細 |

|---|---|

| 靭帯再建術 | 患者自身の腱(ハムストリング腱・膝蓋腱など)を用いて新たな靭帯を作成。関節鏡で行うため傷口が小さく回復が比較的早い手術法 |

| 靭帯縫合術 | 部分断裂や複合損傷に対して断裂部を縫合。完全断裂では適応外となる場合が多い手術法 |

| 手術後の流れと期間 | リハビリで筋力と柔軟性を回復。スポーツや日常生活への復帰まで6カ月〜1年を要する経過 |

手術療法は、靭帯が完全に断裂した場合や保存療法で改善しない場合に実施されます。手術による靭帯再建は関節の安定性を回復させ、半月板や関節軟骨の二次的な損傷、再断裂、変形性関節症のリスクを減らします。

手術は身体への負担が大きく長期間のリハビリを要するため、生活スタイルや損傷の程度を踏まえて医師と相談し治療法を選択することが重要です。

再生医療

再生医療は、損傷した靭帯の自己修復を促す治療法です。靭帯や関節の組織は血流が少なく自然治癒しにくいですが、血小板に含まれる成長因子や脂肪由来の幹細胞を利用することで修復を促進します。

代表的なPRP療法では、患者自身の血液から血小板成分を抽出して損傷部位に注入します。成長因子が炎症を抑え、症状の軽減に寄与します。

ただし、すべての症例に適応できるわけではなく、実施できる医療機関も限られます。治療を希望する場合は、医師と相談して適応を確認しましょう。

前十字靭帯断裂に対する再生医療の治療例については、以下の症例記事をご覧ください。

スポーツ外傷に対する再生医療についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

靭帯損傷の予防法

| 予防法 | 詳細 |

|---|---|

| 運動前後のウォーミングアップとクールダウン | 関節や筋肉を温め可動域を広げ、運動後に筋や靭帯を緩める習慣 |

| 筋力強化とバランストレーニング | 関節周囲の筋力向上と姿勢制御力の向上による負荷分散 |

| 適切なフォームと装具の活用 | 動作の改善とサポーターなどの使用による関節保護 |

| 日常生活でのケアと体調管理 | 無理な動作回避と休養、疲労や体調不良時の負荷調整 |

靭帯損傷は、正しい知識と日常的なケアによって予防できます。運動前後のストレッチやウォーミングアップは関節や筋肉の柔軟性を高め、急な動きへの対応を助けます。筋力とバランスを整えるトレーニングも関節の安定性向上に有効です。

正しいフォームの習得やサポーターの活用によって関節への負担を軽減し、再発を防止できます。疲労をためない体調管理も重要です。

運動前後のウォーミングアップとクールダウン

靭帯損傷の予防には、日常的な準備運動と整理運動の習慣が欠かせません。ウォーミングアップで筋肉や関節を温めることで急な負荷への耐性が高まり、クールダウンは柔軟性を保ち損傷リスクを減らします。

加えて、関節周囲の筋力強化やバランストレーニングで安定性を高め、適切なフォームや装具の活用、無理のない生活と体調管理を徹底することで、靭帯への負荷を軽減できます。

筋力強化とバランストレーニング

筋力強化とバランストレーニングは靭帯損傷の予防に欠かせません。膝周囲の大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えることで関節への負担が分散され、靭帯への過度なストレスを軽減できます。

スクワットやランジ、バランスボール、片足立ち、バランスボードなどのトレーニングは、筋力と神経系の反応速度を高め、関節の安定性を向上させて転倒リスクを減らします。

筋力強化とバランストレーニングを組み合わせて行うことで相乗効果が得られ、関節の安定性が高まるため、定期的に正しいフォームで実施することが重要です。

適切なフォームと装具の活用

正しい運動フォームの習得は靭帯損傷予防の基本です。スクワットやランジでは膝がつま先より前に出ないようにし、膝が内側に入らないよう注意します。体幹をまっすぐ保ち、不適切なフォームによる靭帯へのストレスを避ける必要があります。

運動強度は自分の体力に合わせて段階的に進め、適切な休息を取り入れることが大切です。テーピングやサポーターは関節の動きを補助し、不安定な動きを制限して靭帯への負担を軽減します。

とくにスポーツ時やリハビリ初期に有効ですが、医師の指導を受けて正しく使用することが不可欠です。

日常生活でのケアと体調管理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| RICE療法の実施 | 安静・冷却・圧迫・挙上の4つの基本処置で炎症と腫れを抑制 |

| 膝への負担軽減 | 無理な動作や長時間の立ち仕事を避け、杖やサポーターで関節を保護 |

| 栄養管理 | タンパク質・ビタミンC・亜鉛を含むバランスの良い食事で組織修復を促進 |

| 十分な睡眠 | 疲労回復と治癒促進に不可欠な休養時間の確保 |

| 適切な運動療法 | 症状が落ち着いた段階でのストレッチや筋力トレーニングの継続 |

日常生活でのケアと体調管理は靭帯損傷の回復を大きく左右します。受傷直後はRICE療法を速やかに実施し、炎症や腫れを最小限に抑えることが重要です。

回復期には膝に過度な負担をかけず、栄養と休養をしっかり取り入れることが必要です。痛みや腫れが落ち着いた段階で、医師や理学療法士の指導のもと、痛みのない範囲で徐々に運動療法を進めます。

急な激しい運動は避け、段階的に負荷を上げることが再発防止と早期回復につながります。

靭帯損傷でお悩みの方は当院へご相談ください

靭帯損傷を放置すると慢性的な痛みや関節の不安定性につながり、将来的に変形性関節症を招く可能性もあります。早期に診断を受け、適切な治療を始めることが回復への第一歩です。

靭帯損傷の治療についてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、靭帯損傷に対して再生医療を用いた治療をご提案しています。

再生医療は、患者自身の細胞が持つ修復力を活かし、損傷した靭帯組織の再生を促す治療法です。従来の治療法と比べて身体への負担が少なく、自然な回復を期待できるのが特徴です。

ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

靭帯損傷に関するよくある質問

靭帯損傷は歩いて治りますか?

軽度の損傷であれば、適切な固定と安静により数週間で改善する可能性がありますが、歩行だけでは十分な治癒は得られません。

中等度以上の損傷では、無理に歩き続けると靭帯や関節に負担がかかり、治癒が遅れたり慢性的な関節不安定性を残したりする恐れがあります。

靭帯損傷の治療には、損傷の程度に応じた固定、段階的なリハビリ、医師による経過観察が不可欠です。

靭帯損傷が疑われる場合は、まず整形外科を受診し、画像検査による正確な診断を受けてください。損傷の程度を評価した上で、保存療法か手術療法かを含めた治療方針を決定します。

以下の記事では、歩けるけど痛い肉離れの症状について詳しく解説しています。

靭帯損傷でやってはいけないことは?

受傷直後に無理に動かしたり、痛みを我慢して運動を続けたりすることは避けましょう。アイシングや固定をせずに放置すると炎症が長引き、回復が遅れます。

また、自己判断でマッサージやストレッチを強く行うと組織修復を妨げる恐れがあります。受診を先延ばしにせず、早期に整形外科で診断を受けることが重要です。

以下の記事では、靭帯損傷でやってはいけないことについて詳しく解説しています。

膝の靭帯損傷の応急処置でやってはいけないことは?RICE処置の正しい方法から病院での治療まで解説

靭帯損傷を早く治す食べ物は?

特定の食品だけで靭帯損傷が早く治ることはありません。しかし、適切な栄養摂取は組織修復を支えます。

靭帯損傷の回復には、タンパク質・ビタミンC・亜鉛・鉄分・オメガ3脂肪酸を含むバランスの良い食事と十分な水分補給が重要です。

靭帯損傷でお風呂はいつから入れますか?

靭帯損傷の急性期は炎症や腫れが強いため、湯船は避けシャワーで済ませましょう。患部を温めると炎症が悪化する恐れがあります。

痛みが落ち着いた回復期には短時間の入浴が可能ですが、異常を感じた場合は冷却などの対処を行い、医師に相談してください。

靭帯断裂は自然治癒しますか?

靭帯が完全に断裂した場合、血流が乏しいため自然治癒はほとんど期待できません。放置すれば関節の不安定性が残ります。

部分断裂など軽度の損傷は固定やリハビリで回復する場合もありますが、完全断裂では手術が必要となることが多いです。

靭帯損傷は整形外科と整骨院どちらを受診するべきですか?

靭帯損傷が疑われる場合は、まず整形外科を受診してください。整形外科では画像検査により損傷の程度を正確に診断し、保存療法から手術まで適切な治療を受けられます。

整骨院では画像診断や医療行為ができないため、初期診断には不十分です。

参考文献

(文献1)

膝のねんざおよび関連する損傷(前十字靱帯断裂、半月板損傷、内側側副靱帯断裂、後十字靱帯断裂)|MSD マニュアル 家庭版

(文献2)

NATIONWIDE CHILDREN’S When your child needs a hospital, everything matters.|Swelling: The Body’s Reaction to Injury